彼らがCOPに行く理由

気候変動によって自分の未来が奪われるとしたら…。

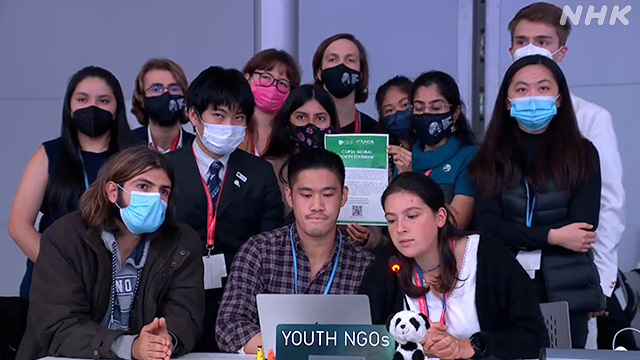

11月、イギリスで開かれた国連の気候変動対策の会議「COP26」には、そんな危機感を持った世界中の若者たちが集まり、対策を求めました。

その中には、日本から駆けつけた若者の姿も。コロナ禍で、なぜ現地に行き、何を得たのか。2人に聞きました。(COP取材班・岡本基良)

11月、イギリスで開かれた国連の気候変動対策の会議「COP26」には、そんな危機感を持った世界中の若者たちが集まり、対策を求めました。

その中には、日本から駆けつけた若者の姿も。コロナ禍で、なぜ現地に行き、何を得たのか。2人に聞きました。(COP取材班・岡本基良)

「気候変動に声を上げる意味」に気づいた高校生

「なぜ、私がここに来たのか、これから何をしなければならないのか、分かった」

COP26の開催地、イギリス・グラスゴーで、そう言って涙ぐんだのは、日本の高校2年生、原有穂さんです。

世界中から集まった数千人の若者たちとともに、気候変動対策を訴える中で、新たな気づきを得たといいます。

神奈川県に暮らす原さんは、子どものころに読んだマザー・テレサの伝記に影響を受け、発展途上国の貧困問題や国際貢献に関心がありました。

気候変動について強く意識し始めたのは、およそ半年前。

国際貢献に関心のある若者のつながりから、地元での石炭火力発電所の建設計画を知ったのです。

「2050年の脱炭素社会の実現」を宣言したばかりの日本で、なぜ温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電所を建設するのか。

原さんは、スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんをきっかけに広がった「未来のための金曜日」に加わり、建設に反対するデモに参加するようになりました。

世界中から集まった数千人の若者たちとともに、気候変動対策を訴える中で、新たな気づきを得たといいます。

神奈川県に暮らす原さんは、子どものころに読んだマザー・テレサの伝記に影響を受け、発展途上国の貧困問題や国際貢献に関心がありました。

気候変動について強く意識し始めたのは、およそ半年前。

国際貢献に関心のある若者のつながりから、地元での石炭火力発電所の建設計画を知ったのです。

「2050年の脱炭素社会の実現」を宣言したばかりの日本で、なぜ温室効果ガスを大量に排出する石炭火力発電所を建設するのか。

原さんは、スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんをきっかけに広がった「未来のための金曜日」に加わり、建設に反対するデモに参加するようになりました。

原 有穂さん

「自分が住んでいる地域で起きていることなのに、全く知りませんでした。『脱炭素』を宣言したのに新たな石炭の計画が進んでいることが許せなくて、声を上げないと、いてもたってもいられないと思って活動を始めました」

「自分が住んでいる地域で起きていることなのに、全く知りませんでした。『脱炭素』を宣言したのに新たな石炭の計画が進んでいることが許せなくて、声を上げないと、いてもたってもいられないと思って活動を始めました」

原さんはデモを続けてきましたが、道行く人たちから好意的な反応を受け取ることは、ほとんどありません。

どうすれば多くの人たちに気候変動問題の危機感を伝えることができるのか。原さんは活動のあり方を考えるようになりました。

そんな時に舞い込んだのが、COPへの参加の誘いでした。

環境保護団体などの支援を受けて、「未来のための金曜日」のメンバーから5人ほどが現地を訪問できる見通しになったのです。

どうすれば多くの人たちに気候変動問題の危機感を伝えることができるのか。原さんは活動のあり方を考えるようになりました。

そんな時に舞い込んだのが、COPへの参加の誘いでした。

環境保護団体などの支援を受けて、「未来のための金曜日」のメンバーから5人ほどが現地を訪問できる見通しになったのです。

原 有穂さん

「参加するしかないと思いました。現地で最も取り組みたいのは、海外の同世代の人たちとの交流です。海外で、いろいろな表現方法で活動している人たちと交流することで、ただ声を上げるだけではない伝え方、広げ方を知りたいです」

「参加するしかないと思いました。現地で最も取り組みたいのは、海外の同世代の人たちとの交流です。海外で、いろいろな表現方法で活動している人たちと交流することで、ただ声を上げるだけではない伝え方、広げ方を知りたいです」

原さんは、両親、そして、自分が通う高校に相談しました。

原さんにとって初めての海外、しかもコロナ禍での渡航です。

イギリスの感染状況は悪化していました。参加した場合、帰国後の隔離期間も含めると1か月にわたって登校できなくなります。

原さんにとって初めての海外、しかもコロナ禍での渡航です。

イギリスの感染状況は悪化していました。参加した場合、帰国後の隔離期間も含めると1か月にわたって登校できなくなります。

しかし、両親も、高校も、原さんが海外経験を積むことを前向きに捉えてくれたため、渡航が実現することになりました。

同世代の仲間たちとともに現地に渡った原さん。

ホームステイをして世界から集まった若者たちと交流しながら、ともに石炭火力発電の廃止などの気候変動対策を訴えました。

同世代の仲間たちとともに現地に渡った原さん。

ホームステイをして世界から集まった若者たちと交流しながら、ともに石炭火力発電の廃止などの気候変動対策を訴えました。

「声を上げる資格があるのか」

原さんは、現地で交流や活動を続ける中で、徐々に悩みも感じるようになります。

出会った世界各地の若者たちの中には、水害や干ばつで住む場所を失うなど、自分とは切実さの度合いが異なる人たちが多くいました。

出会った世界各地の若者たちの中には、水害や干ばつで住む場所を失うなど、自分とは切実さの度合いが異なる人たちが多くいました。

ウガンダの若者

「ウガンダでは干ばつが続いたことで水源が枯れ、水を得るために長い距離を歩かなければならないんです。女性が水くみに従事させられ、長い距離を歩く姿を小さい頃から見てきました」

「ウガンダでは干ばつが続いたことで水源が枯れ、水を得るために長い距離を歩かなければならないんです。女性が水くみに従事させられ、長い距離を歩く姿を小さい頃から見てきました」

アルゼンチンの若者

「ラテンアメリカの人たちは気候の危機の被害を受けています。山火事が歴史的な規模に達しているんです」

「ラテンアメリカの人たちは気候の危機の被害を受けています。山火事が歴史的な規模に達しているんです」

さらに、現地での活動に対して、SNS上で批判も見られるようになりました。

「会場までどうやって行ったの?飛行機とか言わないよね?」

「今日から旧石器時代みたいな生活しろよな」

(いずれもTwitterより)

「今日から旧石器時代みたいな生活しろよな」

(いずれもTwitterより)

原 有穂さん

「知り合った人の中には、気候変動によって日常生活の基盤が脅かされている人たちがいて、自分が恵まれた立場でCOPに来ていることに気づかされました。さらに、多くの人たちから白い目で見られ、果たして自分には声を上げる資格があるのかと、悩みました」

「知り合った人の中には、気候変動によって日常生活の基盤が脅かされている人たちがいて、自分が恵まれた立場でCOPに来ていることに気づかされました。さらに、多くの人たちから白い目で見られ、果たして自分には声を上げる資格があるのかと、悩みました」

それでも取り組む意味

そんな気持ちを抱えながら、原さんは、11月5日の金曜日、グラスゴーの中心部で行われた世界中の若者たちによる数千人規模のデモに参加します。

原さんにとって、これだけ多くの人たちとともに気候変動対策を訴えたのは初めてのこと。

原さんにとって、これだけ多くの人たちとともに気候変動対策を訴えたのは初めてのこと。

そこで目にしたのは、性別、人種、国籍の異なる若者たちが、それぞれの立場に基づいてメッセージを掲げている光景でした。

干ばつの影響を受ける途上国で、水くみの役割を担わされる女性がいることなどを念頭に、ジェンダー差別の撲滅を呼びかける人たち。

格差が拡大し、有色人種が災害による被害を多く受けているなどとして、「BLM(Black Lives Matter)」を掲げる人たち。

貧困、差別、マイノリティー…さまざまな社会問題が気候変動とつながっている。

もともと途上国の貧困問題に取り組みたいと思っていた原さんは、自分の立場で感じた問題意識を大切にしながら、活動を続けていこうと思いを新たにしています。

干ばつの影響を受ける途上国で、水くみの役割を担わされる女性がいることなどを念頭に、ジェンダー差別の撲滅を呼びかける人たち。

格差が拡大し、有色人種が災害による被害を多く受けているなどとして、「BLM(Black Lives Matter)」を掲げる人たち。

貧困、差別、マイノリティー…さまざまな社会問題が気候変動とつながっている。

もともと途上国の貧困問題に取り組みたいと思っていた原さんは、自分の立場で感じた問題意識を大切にしながら、活動を続けていこうと思いを新たにしています。

原 有穂さん

「これまで石炭について訴えてきましたが、石炭は問題の一部であって、気候変動問題の本質は、差別や貧困などより幅広い問題と深くつながっていることだと気づきました。自分がこれから先、何を学び、どうやって気候変動問題に取り組んでいくのか、今回の経験を元に進む方向を決めて行ければと考えています」

「これまで石炭について訴えてきましたが、石炭は問題の一部であって、気候変動問題の本質は、差別や貧困などより幅広い問題と深くつながっていることだと気づきました。自分がこれから先、何を学び、どうやって気候変動問題に取り組んでいくのか、今回の経験を元に進む方向を決めて行ければと考えています」

若者めぐる世界との“差”感じた大学生

COP26での活動を通じて、若者をめぐる日本と世界の“差”を感じたという人もいます。福岡県の大学4年生、田中迅さんです。

田中さんは、気候変動対策の活動に熱心に取り組み、数多くの国際会議に若者の日本代表として参加しています。

COPの閉会式では、各国の閣僚などに続いてスピーチを行った世界の若者代表の1人となりました。

田中さんは、子どもの頃にぜんそくなどの持病があったこともあり、環境問題に関心を持ちました。

高校時代には研究機関と連携して環境への意識向上を図る活動に取り組み、大学でも環境工学を学んでいます。2年前からは特に気候変動対策に注力しています。

田中さんは、気候変動対策の活動に熱心に取り組み、数多くの国際会議に若者の日本代表として参加しています。

COPの閉会式では、各国の閣僚などに続いてスピーチを行った世界の若者代表の1人となりました。

田中さんは、子どもの頃にぜんそくなどの持病があったこともあり、環境問題に関心を持ちました。

高校時代には研究機関と連携して環境への意識向上を図る活動に取り組み、大学でも環境工学を学んでいます。2年前からは特に気候変動対策に注力しています。

田中 迅さん

「気候変動問題は、数ある環境問題の中で最もスケールが大きく、若い世代として議論に加わらなければならないと思って活動を始めました。しかし、そうした活動をしている日本の若者は多くなく、国際社会の中で日本の存在が埋もれているという危機感がありました。そこで、国際会議に積極的に参加し、そこで得た知見を国内の若者団体に還元する取り組みを始めました」

「気候変動問題は、数ある環境問題の中で最もスケールが大きく、若い世代として議論に加わらなければならないと思って活動を始めました。しかし、そうした活動をしている日本の若者は多くなく、国際社会の中で日本の存在が埋もれているという危機感がありました。そこで、国際会議に積極的に参加し、そこで得た知見を国内の若者団体に還元する取り組みを始めました」

田中さんは、COPの開催前、若者を対象とした気候変動のエッセーコンテストに応募し、優勝。

これで現地への渡航費と宿泊費を得て、COPに参加することになりました。

これで現地への渡航費と宿泊費を得て、COPに参加することになりました。

(田中さんが応募したエッセーより)

I am convinced that we have the power to change the future with our will and actions. I will continue to contribute to this by acting and presenting my views not only on climate change,but also on water,oceans,agriculture,energy,finance,transportation,and all other areas. And I will not limit the opportunity to strengthen our solidarity and present new initiatives on climate change issues only to COP26 and COY16,but I will work to present similar opportunities to youth in more international conferences.

「私たちには、自分の意志と行動で未来を変える力があると確信しています。私は、気候変動だけでなく、水、海、農業、エネルギー、金融、交通などあらゆる分野で行動し、みずからの考えを表明することで、貢献していきたいです。そして、気候変動問題で私たちの連帯を強め、新たな行動を示していく機会を、COP26やCOY16に限らず、より多くの国際会議で設けられるよう努力していきたいと思います」

※COY16=COP26にあわせて開かれた若者による気候変動の国際会議。

I am convinced that we have the power to change the future with our will and actions. I will continue to contribute to this by acting and presenting my views not only on climate change,but also on water,oceans,agriculture,energy,finance,transportation,and all other areas. And I will not limit the opportunity to strengthen our solidarity and present new initiatives on climate change issues only to COP26 and COY16,but I will work to present similar opportunities to youth in more international conferences.

「私たちには、自分の意志と行動で未来を変える力があると確信しています。私は、気候変動だけでなく、水、海、農業、エネルギー、金融、交通などあらゆる分野で行動し、みずからの考えを表明することで、貢献していきたいです。そして、気候変動問題で私たちの連帯を強め、新たな行動を示していく機会を、COP26やCOY16に限らず、より多くの国際会議で設けられるよう努力していきたいと思います」

※COY16=COP26にあわせて開かれた若者による気候変動の国際会議。

数々の国際会議に参加してきた田中さんですが、この2年間、会議はすべてオンラインでの開催。

対面での国際会議への出席はCOP26が初めてです。

対面での国際会議への出席はCOP26が初めてです。

それでも、これまでの活動で培った経験や人脈から数多くのイベントに招かれ、スピーチに立ったのは、公式イベントを含め13回に上りました。

田中さんは、日本という島国の若者として、気候変動による海面上昇が起きる世界では、沿岸地域のインフラ整備の考え方を大きく変える必要があるなどと訴えました。

田中さんは、日本という島国の若者として、気候変動による海面上昇が起きる世界では、沿岸地域のインフラ整備の考え方を大きく変える必要があるなどと訴えました。

海外の若者と交流して感じた“心配”

田中さんは、スピーチを行うだけでなく、海外の若者とも積極的に交流し、各国の政府関係者や企業との意見交換にも臨みました。

そこで実感したのは、世界の若者たちが気候変動を深く学んでいることと、若者を取り巻く状況に日本と世界では圧倒的な差があることでした。

今回、COPの会場を訪れた日本の若者は10人程度でしたが、中国や韓国、シンガポールなどアジアの国々からはいずれも20人ほどが参加。

しかも、各国の代表を務めるような若者は、企業や大学、政府などから、強力な支援を受けているケースが多いと感じたと言います。

そこで実感したのは、世界の若者たちが気候変動を深く学んでいることと、若者を取り巻く状況に日本と世界では圧倒的な差があることでした。

今回、COPの会場を訪れた日本の若者は10人程度でしたが、中国や韓国、シンガポールなどアジアの国々からはいずれも20人ほどが参加。

しかも、各国の代表を務めるような若者は、企業や大学、政府などから、強力な支援を受けているケースが多いと感じたと言います。

田中 迅さん

「過去の国連決議に関する知識や専門的・技術的な知見まで、本当に詳しい人たちが多くて驚きました。海外の企業や社会は、気候変動分野で能力を発揮できる次世代のリーダーを育成しようという強い意志があり、資金面のサポートもして、若者を国際的な場に送り出していました。日本ではそのような動きは非常に弱いと思います。今後、国際的な議論を主導していく人材が日本から出てくるのか心配です」

「過去の国連決議に関する知識や専門的・技術的な知見まで、本当に詳しい人たちが多くて驚きました。海外の企業や社会は、気候変動分野で能力を発揮できる次世代のリーダーを育成しようという強い意志があり、資金面のサポートもして、若者を国際的な場に送り出していました。日本ではそのような動きは非常に弱いと思います。今後、国際的な議論を主導していく人材が日本から出てくるのか心配です」

一方、資源がない中でも高い技術力で経済大国となっている日本のポテンシャルに、世界からの期待も感じたという田中さん。

今後、COPでの経験を生かして、若い世代の人たちが世界で活躍していけるようなきっかけづくりにも取り組むつもりです。

今後、COPでの経験を生かして、若い世代の人たちが世界で活躍していけるようなきっかけづくりにも取り組むつもりです。

田中 迅さん

「日本には世界の多くの人たちが注目していましたし、その分、世界の気候変動対策の中で果たすべき役割も大きいと思います。国際的な議論に加わるには言葉の壁が大きいですが、英語を母国語としない若者たちは、自分も含めて、たくさん失敗しながら議論に積極的に参加していました。COPでつながった人たちとの関係を生かして、今後、自分より若い世代が国際舞台で議論に参加できるような支援をしていきたいと思います」

「日本には世界の多くの人たちが注目していましたし、その分、世界の気候変動対策の中で果たすべき役割も大きいと思います。国際的な議論に加わるには言葉の壁が大きいですが、英語を母国語としない若者たちは、自分も含めて、たくさん失敗しながら議論に積極的に参加していました。COPでつながった人たちとの関係を生かして、今後、自分より若い世代が国際舞台で議論に参加できるような支援をしていきたいと思います」

若者たちの取材を通して記者が感じたこと

地球のあり方を左右する気候変動の問題は、若い世代にとっては自分たちの未来に直結する大きなテーマです。

COPでは、「若者の日」も設けられ、公式な場で若者たちが発言する様子が何度も見られました。

日本でも、社会が後押しをして、多くの若者が気候変動について自由に議論し、そこで生まれた声を政策に反映するような仕組みを確立しなければならないのではないか。

COPに参加した若者たちの声を聞いて、そう感じています。

COPでは、「若者の日」も設けられ、公式な場で若者たちが発言する様子が何度も見られました。

日本でも、社会が後押しをして、多くの若者が気候変動について自由に議論し、そこで生まれた声を政策に反映するような仕組みを確立しなければならないのではないか。

COPに参加した若者たちの声を聞いて、そう感じています。

社会部記者

岡本 基良

2009年入局

北九州局、大阪局を経て現所属。環境省を担当。

岡本 基良

2009年入局

北九州局、大阪局を経て現所属。環境省を担当。