33歳で旅立った私のパートナー

私のパートナーの「まーちゃん」がことし6月、がんで亡くなった。33歳だった。余命宣告を受けた際、彼女は看護師にこう聞いたという。

「私のことをかわいそうだと思う?」

どうして彼女はそんなことを聞いたのだろう。

あれから半年近く、私は彼女の問いへの答えを考え続けている。

(おはよう日本 ディレクター 越智望)

「私のことをかわいそうだと思う?」

どうして彼女はそんなことを聞いたのだろう。

あれから半年近く、私は彼女の問いへの答えを考え続けている。

(おはよう日本 ディレクター 越智望)

ある日突然受けた「がん宣告」

私がどうしてパートナーの死を書き残したいと思ったのか。

それは、自分の病気に最期まで勇敢に向き合った彼女のことを広く知ってほしいと思ったから。

そして、これは最初意図していなかったことだが、記事を書くことが私自身の喪失感を埋める作業にもなったからだ。

「私、がんだって」

まーちゃんからそんな電話を受けたのは3年前の夏、仕事中のことだった。吐き気や腹痛などの不調が長く続いたため、病院で診てもらったところ判明した。

大腸がんのステージ4。肝臓への転移もすでに多数認められた。

当時は、シングルマザーだった彼女と東京で交際を始めて間もない頃。彼女にしてもまだ2歳だった1人娘のミリちゃん(仮名)と人生をやり直そうと張り切っていたやさきの出来事だった。

ただ、彼女からがんという病名を突きつけられても、私には遠い世界のもので、今後何がどうなるのかピンとこなかったのが正直な感想だった。

彼女は病気が分かった2週間後には、故郷の大学病院で大腸がんを切除した。ただ、その後の検査やセカンドオピニオンを通じて、状況は楽観できるものではないと思い知らされた。

「私、5年生きられないって」

そんな厳しい余命宣告をされても、彼女は真摯(しんし)に現実を伝えてくれた担当医に感謝していた。

それは、自分の病気に最期まで勇敢に向き合った彼女のことを広く知ってほしいと思ったから。

そして、これは最初意図していなかったことだが、記事を書くことが私自身の喪失感を埋める作業にもなったからだ。

「私、がんだって」

まーちゃんからそんな電話を受けたのは3年前の夏、仕事中のことだった。吐き気や腹痛などの不調が長く続いたため、病院で診てもらったところ判明した。

大腸がんのステージ4。肝臓への転移もすでに多数認められた。

当時は、シングルマザーだった彼女と東京で交際を始めて間もない頃。彼女にしてもまだ2歳だった1人娘のミリちゃん(仮名)と人生をやり直そうと張り切っていたやさきの出来事だった。

ただ、彼女からがんという病名を突きつけられても、私には遠い世界のもので、今後何がどうなるのかピンとこなかったのが正直な感想だった。

彼女は病気が分かった2週間後には、故郷の大学病院で大腸がんを切除した。ただ、その後の検査やセカンドオピニオンを通じて、状況は楽観できるものではないと思い知らされた。

「私、5年生きられないって」

そんな厳しい余命宣告をされても、彼女は真摯(しんし)に現実を伝えてくれた担当医に感謝していた。

2人に1人がかかる病気

国立がん研究センターの調査によると、日本人が一生のうち、がんと診断される可能性は男性が60.5%で、女性が50.2%。

高齢者の病気と思われるかもしれないが、15歳から39歳以下までのいわゆる“AYA世代”の患者も2万人超いると推定されている。

若いからこそ、自分ががんとは疑わず、発見が遅れるケースも少なくないという。

まーちゃんも、離婚後の生活を立て直すのに精いっぱいで自分の体調のことは後回しになっていた。

高齢者の病気と思われるかもしれないが、15歳から39歳以下までのいわゆる“AYA世代”の患者も2万人超いると推定されている。

若いからこそ、自分ががんとは疑わず、発見が遅れるケースも少なくないという。

まーちゃんも、離婚後の生活を立て直すのに精いっぱいで自分の体調のことは後回しになっていた。

苦境でも明るく大らかに~ヒマワリのような人~

でも当の彼女は、病気の発見が遅れたことだけでなく、病気になったこと自体を嘆くことはなかった。

それより、どうすれば今の状況を乗り越えられるかを考えていた。

なぜなら娘のミリちゃんの成長を少しでも長く見守りたかったから。

つらい治療を耐えられたのは間違いなく一人娘の存在だった。

「私、自分が死ぬなんて少しも思っていないよ。ミリの結婚式に出るんだ。ののさん(私のこと)応援団長ね」

そう笑って私に言った。

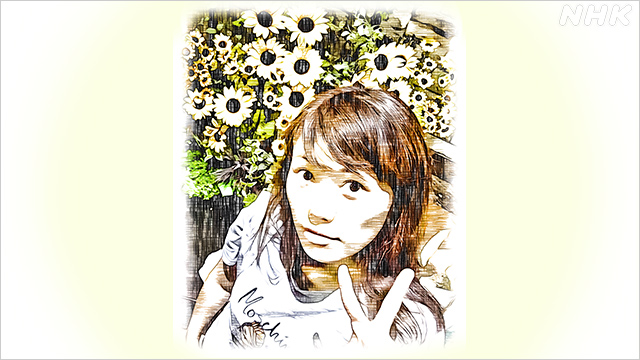

実際、彼女は明るかった。

初めての入院の際には「ポチ」と名付けた点滴をつけたまま、病院内をあれこれ探索して日々の楽しみを見つけようとしていた。

「食堂の定食がワンコインでお得だから、食べられるようになったらつきあって!」

つらい現実を突きつけられているのに、どこかのんきな彼女に看護師たちは驚いていた。

治療の合間を縫って大好きなアイドルグループのコンサートに行く計画も立てて医師をあきれさせた。

「楽しみがないと頑張れないよー」

まーちゃんは、大らかな人だった。

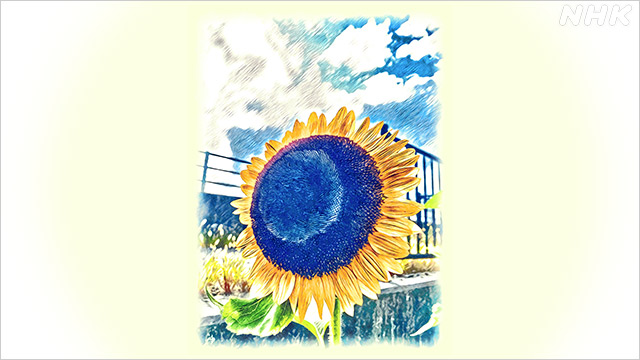

私には、太陽に向けて気持ちよさそうに咲いているヒマワリのように思えた。

それより、どうすれば今の状況を乗り越えられるかを考えていた。

なぜなら娘のミリちゃんの成長を少しでも長く見守りたかったから。

つらい治療を耐えられたのは間違いなく一人娘の存在だった。

「私、自分が死ぬなんて少しも思っていないよ。ミリの結婚式に出るんだ。ののさん(私のこと)応援団長ね」

そう笑って私に言った。

実際、彼女は明るかった。

初めての入院の際には「ポチ」と名付けた点滴をつけたまま、病院内をあれこれ探索して日々の楽しみを見つけようとしていた。

「食堂の定食がワンコインでお得だから、食べられるようになったらつきあって!」

つらい現実を突きつけられているのに、どこかのんきな彼女に看護師たちは驚いていた。

治療の合間を縫って大好きなアイドルグループのコンサートに行く計画も立てて医師をあきれさせた。

「楽しみがないと頑張れないよー」

まーちゃんは、大らかな人だった。

私には、太陽に向けて気持ちよさそうに咲いているヒマワリのように思えた。

自分で自分の道を選んで歩いた

ただ、治療は息つく暇もなく続いた。

抗がん剤治療に加え、4度の開腹手術、内視鏡手術や放射線治療も受けた。

抗がん剤治療では副作用がたくさん出た。肌が荒れ、口内炎ができ、血行が悪くなって手や足の末端が黒ずんだ。

髪の毛は何度も抜けた。

ようやく短く生えそろい「ずっとロングヘアだったから、ショートヘアは初めて。どんな髪型にしようかな」と楽しみにしていた時に、また髪が抜けた。

ふだんはあまり落ち込んだ様子を見せなかったが、その時はひどく落ち込んでいた。

肝臓へ転移したがんは数が多すぎて、抗がん剤の効果も追いつかなかった。

いくつかのがん拠点病院で手術は難しいと言われたが、彼女は手術できると言ってくれる医師を探し出した。

消化器外科の分野で名を知られた東京の大学病院の一人の外科医が肝臓に転移したがんをすべて切れると言ってくれた。彼女はうれしそうだった。

「これまで(彼女が自分で選んで)してきた抗がん剤治療も適切だし、手術のタイミングも今がいちばんいいと肯定してくれた」

私も彼女もがんが完治するとまでは思っていなかった。

でも、もしかしたら娘のミリちゃんの結婚式まで生きていられるかもしれない。治療の中でいちばん希望が持てた時期だった。

でも、それはかなわなかった。

医師は肝臓に転移したがんはすべて切除してくれた。

その数は30ほどにも及んだ。

けれど、術後に卵巣や腹膜など他の部位に転移が見つかった。

すぐに別の手術が必要になった。

彼女は「こんなはずじゃなかった」と一度だけつぶやいた。

落胆は小さくなかったはずだが、それ以上、落ち込んだ様子は見せなかった。

彼女は、後になっても、ずっとその医師に感謝していた。

「自分は最高の治療を受けたんだ」

彼女は困難な状況にあっても、自分で自分の道を選んで歩いていた。

抗がん剤治療に加え、4度の開腹手術、内視鏡手術や放射線治療も受けた。

抗がん剤治療では副作用がたくさん出た。肌が荒れ、口内炎ができ、血行が悪くなって手や足の末端が黒ずんだ。

髪の毛は何度も抜けた。

ようやく短く生えそろい「ずっとロングヘアだったから、ショートヘアは初めて。どんな髪型にしようかな」と楽しみにしていた時に、また髪が抜けた。

ふだんはあまり落ち込んだ様子を見せなかったが、その時はひどく落ち込んでいた。

肝臓へ転移したがんは数が多すぎて、抗がん剤の効果も追いつかなかった。

いくつかのがん拠点病院で手術は難しいと言われたが、彼女は手術できると言ってくれる医師を探し出した。

消化器外科の分野で名を知られた東京の大学病院の一人の外科医が肝臓に転移したがんをすべて切れると言ってくれた。彼女はうれしそうだった。

「これまで(彼女が自分で選んで)してきた抗がん剤治療も適切だし、手術のタイミングも今がいちばんいいと肯定してくれた」

私も彼女もがんが完治するとまでは思っていなかった。

でも、もしかしたら娘のミリちゃんの結婚式まで生きていられるかもしれない。治療の中でいちばん希望が持てた時期だった。

でも、それはかなわなかった。

医師は肝臓に転移したがんはすべて切除してくれた。

その数は30ほどにも及んだ。

けれど、術後に卵巣や腹膜など他の部位に転移が見つかった。

すぐに別の手術が必要になった。

彼女は「こんなはずじゃなかった」と一度だけつぶやいた。

落胆は小さくなかったはずだが、それ以上、落ち込んだ様子は見せなかった。

彼女は、後になっても、ずっとその医師に感謝していた。

「自分は最高の治療を受けたんだ」

彼女は困難な状況にあっても、自分で自分の道を選んで歩いていた。

爆発する感情、後悔の思い

もちろん、大らかだったまーちゃんも感情をあらわにする時はあった。それは、治療の可能性が少なくなるにつれ激しくなっていった。

彼女は私の行動や言葉の一つ一つに文句を言った。

それらの言い分の多くは、私にはよく分からず、戸惑った。

今なら彼女の言葉を真に受けるべきではなかったとわかる。

彼女が本当に伝えたかったこと、知って欲しかったことは、もっと別のことだったのだ。

ふだんは表には決して出さないつらさや悔しさを私にぶつけていたのだ。

そのことが分かっていれば、もっと違う言葉をかけられたはずだと悔やんでいる。

彼女は私の行動や言葉の一つ一つに文句を言った。

それらの言い分の多くは、私にはよく分からず、戸惑った。

今なら彼女の言葉を真に受けるべきではなかったとわかる。

彼女が本当に伝えたかったこと、知って欲しかったことは、もっと別のことだったのだ。

ふだんは表には決して出さないつらさや悔しさを私にぶつけていたのだ。

そのことが分かっていれば、もっと違う言葉をかけられたはずだと悔やんでいる。

グリーフワークを通じての“気づき”

彼女の気持ちを以前よりも想像できるようになったのは、この記事を書き始めたことがきっかけだ。

冒頭に紹介した「幼い娘を残してがんで死んでいく私のことを“かわいそう”と思う?」という看護師への問いかけには続きがある。

若い看護師はしばらく間を置き、遠慮がちに「そう思う」と答えたという。

彼女はそのことを私に伝えながら「なんだかなぁ」と苦笑いしていた。

私は“自分はかわいそう?”と聞いた彼女に反論したくて、彼女と交わした言葉やその行動を振り返った。

はじめはただつらく、後悔ばかりが押し寄せてきたが、ある時点からつらい体験を感情的に捉えることが少なくなった。

彼女のことを考え、文章を書く時間は、心が落ち着く時間になっていったのだ。

グリーフケア(※)に詳しい上智大学グリーフケア研究所の島薗進所長に私の心の変化について伺ってみた。

すると、島薗さんは私が自身の体験を客観視できるようになったことで、「“つらい体験”ばかりに心がとらわれることがなくなり、“幸せな体験”もすばらしい思い出として受け止めることができるようになったからではないか」と指摘した。

文章を書くことは、私にとって悲しみを癒やすためのグリーフワークだったのだ。

(※グリーフケア…家族など大切な人の死の悲しみを和らげる心のケアのこと)

冒頭に紹介した「幼い娘を残してがんで死んでいく私のことを“かわいそう”と思う?」という看護師への問いかけには続きがある。

若い看護師はしばらく間を置き、遠慮がちに「そう思う」と答えたという。

彼女はそのことを私に伝えながら「なんだかなぁ」と苦笑いしていた。

私は“自分はかわいそう?”と聞いた彼女に反論したくて、彼女と交わした言葉やその行動を振り返った。

はじめはただつらく、後悔ばかりが押し寄せてきたが、ある時点からつらい体験を感情的に捉えることが少なくなった。

彼女のことを考え、文章を書く時間は、心が落ち着く時間になっていったのだ。

グリーフケア(※)に詳しい上智大学グリーフケア研究所の島薗進所長に私の心の変化について伺ってみた。

すると、島薗さんは私が自身の体験を客観視できるようになったことで、「“つらい体験”ばかりに心がとらわれることがなくなり、“幸せな体験”もすばらしい思い出として受け止めることができるようになったからではないか」と指摘した。

文章を書くことは、私にとって悲しみを癒やすためのグリーフワークだったのだ。

(※グリーフケア…家族など大切な人の死の悲しみを和らげる心のケアのこと)

幸せな時間もいっぱいあった~優しいママだった~

書くという行為を通して、私は病気がまーちゃんの一面でしかなかったことにも気づくことができた。

彼女が旅立つまでのおよそ3年間には幸せな時間もたくさんあった。

一人娘のミリちゃんの幼稚園の入園式には、彼女は一時退院して駆けつけた。入院が長引いたせいで気に入った色のスーツが売り切れていたと文句を言っていた。

でも写真を見せてもらうと、幼稚園に入って少し誇らしげに笑うミリちゃんを彼女が優しく見つめていた。

彼女が旅立つまでのおよそ3年間には幸せな時間もたくさんあった。

一人娘のミリちゃんの幼稚園の入園式には、彼女は一時退院して駆けつけた。入院が長引いたせいで気に入った色のスーツが売り切れていたと文句を言っていた。

でも写真を見せてもらうと、幼稚園に入って少し誇らしげに笑うミリちゃんを彼女が優しく見つめていた。

初めての遠足の際には、お弁当を作って持たせてもいた。

遠足から戻るとミリちゃんは「もうおなかペッコペコ(パンパンを言い間違えた)」とうれしそうに言ったと聞かせてくれた。

運動会には僕も駆けつけ、娘をおんぶして走る彼女を見た。

「(手術でおなかを切ったため)ふだんおんぶなんてしないから上手にできなかった」

そう言っていたがミリちゃんと2人でニコニコしながら応援する僕に手を振ってくれた。

闘病中、まーちゃんは普段の子育ては両親に任せていたが、ミリちゃんに何かを教えたり、褒めたりするのは上手だった。

プールで水泳を教える時、両腕を頭の上に伸ばす姿勢を「タマネギ」と呼んでミリちゃんに覚えさせた。

両手を伸ばした姿がどうして玉ねぎなのかは不思議だったが、まーちゃんが「タマネギ!」というとミリちゃんは両腕を頭上に伸ばしてバタ足で泳ぎ始めた。

「ミリ、すごいじゃん!5メートルも泳げたじゃん!」

彼女が驚いてみせると、ミリちゃんの顔にはニンマリと笑顔が広がっていった。とてもうれしそうだった。彼女は優しい母親だった。

遠足から戻るとミリちゃんは「もうおなかペッコペコ(パンパンを言い間違えた)」とうれしそうに言ったと聞かせてくれた。

運動会には僕も駆けつけ、娘をおんぶして走る彼女を見た。

「(手術でおなかを切ったため)ふだんおんぶなんてしないから上手にできなかった」

そう言っていたがミリちゃんと2人でニコニコしながら応援する僕に手を振ってくれた。

闘病中、まーちゃんは普段の子育ては両親に任せていたが、ミリちゃんに何かを教えたり、褒めたりするのは上手だった。

プールで水泳を教える時、両腕を頭の上に伸ばす姿勢を「タマネギ」と呼んでミリちゃんに覚えさせた。

両手を伸ばした姿がどうして玉ねぎなのかは不思議だったが、まーちゃんが「タマネギ!」というとミリちゃんは両腕を頭上に伸ばしてバタ足で泳ぎ始めた。

「ミリ、すごいじゃん!5メートルも泳げたじゃん!」

彼女が驚いてみせると、ミリちゃんの顔にはニンマリと笑顔が広がっていった。とてもうれしそうだった。彼女は優しい母親だった。

“もう頑張らなくていいよね”~最期の日々、突然の別れ~

去年の春、標準治療では効果が期待できなくなり、故郷の病院で緩和ケアを受けながら日常生活を送ることになった。

病気を治すことではなく、残りの日々をよりよいものにするために痛みを取り除くことを目的とする。

遠くない未来にお別れの時がやって来る。

その頃、彼女の実家の近くに2人で部屋を借りた。

少しでも一緒にいたくて仕事のない時は彼女のもとに向かった。

ある時、私は「つらい治療を頑張って、まーちゃんは世界でいちばん勇敢な女性だ」と言った。

彼女は「何も考えていなかっただけ。のんきだから」と笑った。

「僕にはまねできない」と言うと「もう頑張らなくていいよね」という言葉が返ってきた。

亡くなる4か月前。ことしのバレンタインデーの夜のことだ。

ことしの大型連休前、まーちゃんは体調を崩し入院した。仕事中に電話があったが、重要な会議の前で電話をかけ直すと伝えるとLINEが来た。

「余命1~3か月だって。もう寝るから電話はいいよ」

癌性リンパ管症と診断された。

がんがリンパの中に増えすぎてしまう症状で、平均的な予後は3か月から半年とも言われる。

彼女の場合は早ければ1か月だと診断された。

ホスピスが見つかるまでの間、彼女は2人の部屋に帰ってきた。

「最後に何がしたい?」

彼女は僕に聞いた。その言葉だけで十分だと思った。

でも、できるならもう一度、この部屋でミリちゃんと3人でトランプやカルタをして遊びたかった。

あるいは、公園で僕がミリちゃんと遊ぶ様子を彼女に眺めていて欲しかった。たわいもない時間を過ごしたかった。

彼女に「今したいことは何?」と聞くと、「本屋へ行きたい」と行った。

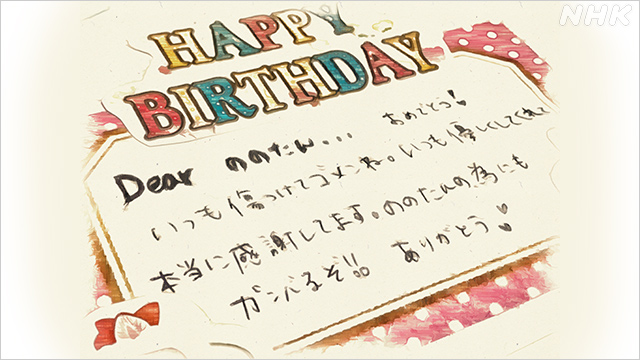

「ミリに本を好きに選ばせて買ってあげたいんだ」

彼女は最期まで娘のことをいちばんに思い続けていた。

その頃、彼女はつらい体調をおして、私が東京へ戻る前の晩にはごはんを作ってくれた。料理が得意な彼女だったが、前のようには味がわからなくなったと言っていた。

とても味の薄いオムレツとスープ。

その翌週は少し焦げた焼き肉。

それが最後のメニューになった。

6月になり、僕が東京に戻るとすぐにまーちゃんは意識が混濁し入院した。そして、コロナ禍もあり、二度と会うことはかなわないまま、彼女は旅立った。

病気を治すことではなく、残りの日々をよりよいものにするために痛みを取り除くことを目的とする。

遠くない未来にお別れの時がやって来る。

その頃、彼女の実家の近くに2人で部屋を借りた。

少しでも一緒にいたくて仕事のない時は彼女のもとに向かった。

ある時、私は「つらい治療を頑張って、まーちゃんは世界でいちばん勇敢な女性だ」と言った。

彼女は「何も考えていなかっただけ。のんきだから」と笑った。

「僕にはまねできない」と言うと「もう頑張らなくていいよね」という言葉が返ってきた。

亡くなる4か月前。ことしのバレンタインデーの夜のことだ。

ことしの大型連休前、まーちゃんは体調を崩し入院した。仕事中に電話があったが、重要な会議の前で電話をかけ直すと伝えるとLINEが来た。

「余命1~3か月だって。もう寝るから電話はいいよ」

癌性リンパ管症と診断された。

がんがリンパの中に増えすぎてしまう症状で、平均的な予後は3か月から半年とも言われる。

彼女の場合は早ければ1か月だと診断された。

ホスピスが見つかるまでの間、彼女は2人の部屋に帰ってきた。

「最後に何がしたい?」

彼女は僕に聞いた。その言葉だけで十分だと思った。

でも、できるならもう一度、この部屋でミリちゃんと3人でトランプやカルタをして遊びたかった。

あるいは、公園で僕がミリちゃんと遊ぶ様子を彼女に眺めていて欲しかった。たわいもない時間を過ごしたかった。

彼女に「今したいことは何?」と聞くと、「本屋へ行きたい」と行った。

「ミリに本を好きに選ばせて買ってあげたいんだ」

彼女は最期まで娘のことをいちばんに思い続けていた。

その頃、彼女はつらい体調をおして、私が東京へ戻る前の晩にはごはんを作ってくれた。料理が得意な彼女だったが、前のようには味がわからなくなったと言っていた。

とても味の薄いオムレツとスープ。

その翌週は少し焦げた焼き肉。

それが最後のメニューになった。

6月になり、僕が東京に戻るとすぐにまーちゃんは意識が混濁し入院した。そして、コロナ禍もあり、二度と会うことはかなわないまま、彼女は旅立った。

君は“かわいそう”ではない

あれから半年近く、私が彼女が発した問いに向き合い続けたことは先に書いたとおりだ。

まだ幼い一人娘を残して33歳で亡くなった彼女に、悔いがないはずはない。

彼女の娘や両親、それに私など、残された者にとっても彼女がいない現実はつらく、悲しい。

でも、私たちは彼女が最後まで明るく優しかったことも、1人娘を最期まで愛していたことも、誰よりも知っている。

彼女は自分の人生を生き切ったのだ。

いま“自分はかわいそう?”と聞いた彼女に答えたい。

まーちゃんはミリちゃんや私にとって、ずっとヒマワリのような人だった。そのことを忘れることはない。

だから君が“かわいそう”だなんて思わない。

身近な人を亡くした方は、きっと同じ気持ちではないだろうか。

まだ幼い一人娘を残して33歳で亡くなった彼女に、悔いがないはずはない。

彼女の娘や両親、それに私など、残された者にとっても彼女がいない現実はつらく、悲しい。

でも、私たちは彼女が最後まで明るく優しかったことも、1人娘を最期まで愛していたことも、誰よりも知っている。

彼女は自分の人生を生き切ったのだ。

いま“自分はかわいそう?”と聞いた彼女に答えたい。

まーちゃんはミリちゃんや私にとって、ずっとヒマワリのような人だった。そのことを忘れることはない。

だから君が“かわいそう”だなんて思わない。

身近な人を亡くした方は、きっと同じ気持ちではないだろうか。

悲しみと共に生きていく

もう一つ私の癒やしになったのは、前述の島薗さんがかけてくれたこんな言葉だ。

上智大学 グリーフケア研究所 島薗進所長

「悲しみを無理になくそうとしたり、癒やそうとしたりする必要はないんです。悲しみと共に生きていくことで生きている意味を知ることもあります」

「悲しみを無理になくそうとしたり、癒やそうとしたりする必要はないんです。悲しみと共に生きていくことで生きている意味を知ることもあります」

身近な人の死から立ち直ろうと急ぐ必要はない。愛する人を忘れる必要もない。その言葉は私には優しく響いた。

「自分を責めすぎないように」と諭してくれた。

悲しみと向き合う方法は人それぞれだと思う。私にしても記事を書き終えることで悲しみが終わるわけではない。

しかし、悲しみと共に生きていく勇気が少し湧いた。

死別の悲しみを受け止めてくれる場としては、看護士や心理士など専門職が開催するグリーフケアが各地で開催されている。

最近では、「遺族外来」を設ける病院も増えている。

もし一人で悲しみに耐えることができない時は、こうした場に足を運んでみられてはいかがだろうか。

「自分を責めすぎないように」と諭してくれた。

悲しみと向き合う方法は人それぞれだと思う。私にしても記事を書き終えることで悲しみが終わるわけではない。

しかし、悲しみと共に生きていく勇気が少し湧いた。

死別の悲しみを受け止めてくれる場としては、看護士や心理士など専門職が開催するグリーフケアが各地で開催されている。

最近では、「遺族外来」を設ける病院も増えている。

もし一人で悲しみに耐えることができない時は、こうした場に足を運んでみられてはいかがだろうか。

おはよう日本 ディレクター

越智望

パリコレから在日外国人やアイヌ民族の問題まで幅広く取材

越智望

パリコレから在日外国人やアイヌ民族の問題まで幅広く取材