回数券がなくなる? JRや私鉄で相次ぐ動き

鉄道やバスの乗車券をお得に買うことができる回数券。

そういえば最近見なくなったと感じる人も多いかも知れません。

実は去年からことしにかけて全国で廃止が相次いでいるのです。

いったいなぜなのでしょうか?

(NHK松山放送局記者 後藤茂文)

そういえば最近見なくなったと感じる人も多いかも知れません。

実は去年からことしにかけて全国で廃止が相次いでいるのです。

いったいなぜなのでしょうか?

(NHK松山放送局記者 後藤茂文)

回数券 いろいろあったのに…

鉄道やバスの割引きっぷとして最もメジャーなものが回数乗車券(以下、回数券)です。

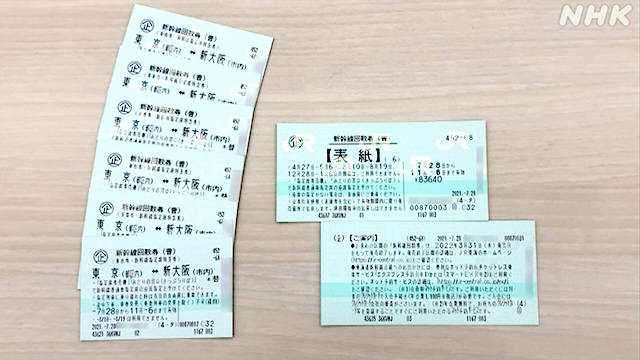

10回分の値段で11回分の乗車券を購入できるJRの普通回数券や、新幹線の回数券は使い慣れている人も多いでしょう。

チケットショップでは1枚ずつバラで販売されていて主力商品として重宝されています。

10回分の値段で11回分の乗車券を購入できるJRの普通回数券や、新幹線の回数券は使い慣れている人も多いでしょう。

チケットショップでは1枚ずつバラで販売されていて主力商品として重宝されています。

回数券にもいろいろな種類があり、収集の対象とする愛好家「きっぷ鉄」もいます。

通勤や通学の需要が少ない時間帯や曜日に利用を限定する時差回数券や、土・休日割引回数券といったものもあれば…。

放送大学の学生や通信制高校の生徒を対象にした通学用の割引回数券、障害者向けの割引回数券というのも存在します。

利用客にはお得な値段で乗車できるというメリットがあり、事業者は割安感をアピールして利用を促すことができます。

いわばウィンウィンの関係にありました。

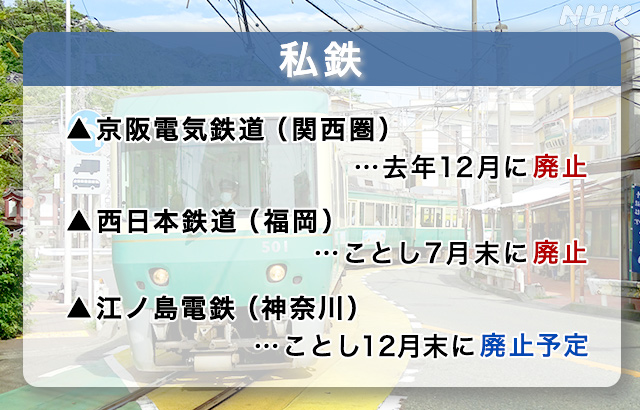

しかし、その回数券が去年以降、相次いで廃止されているのです。

通勤や通学の需要が少ない時間帯や曜日に利用を限定する時差回数券や、土・休日割引回数券といったものもあれば…。

放送大学の学生や通信制高校の生徒を対象にした通学用の割引回数券、障害者向けの割引回数券というのも存在します。

利用客にはお得な値段で乗車できるというメリットがあり、事業者は割安感をアピールして利用を促すことができます。

いわばウィンウィンの関係にありました。

しかし、その回数券が去年以降、相次いで廃止されているのです。

普通回数券 廃止の動き

※回数券の発売を終了した事業者でも、「通学」用や「障害者」用の割引回数券は発売を続けている場合があります。

背景には何が

回数券が急速に姿を消している理由と見られるのは大きく2つ。

1つは、ICカード乗車券の普及です。

1つは、ICカード乗車券の普及です。

ICカードを読み取るだけの改札機と比べて、きっぷの投入口が付いた改札機は、導入やメンテナンスの費用がより高くなります。

さらに紙の回数券は印刷会社への発注や、維持管理にもお金がかかります。

ICカードを導入した事業者は、紙をなるべく減らしてカードにシフトしたいというのが本音です。

2つめの理由。

それは、コロナ禍による鉄道会社の業績悪化です。

コロナの感染拡大に伴い公共交通の利用が激減。

JR各社でも、今年度の中間決算では、最終赤字が相次ぎました。

さらに紙の回数券は印刷会社への発注や、維持管理にもお金がかかります。

ICカードを導入した事業者は、紙をなるべく減らしてカードにシフトしたいというのが本音です。

2つめの理由。

それは、コロナ禍による鉄道会社の業績悪化です。

コロナの感染拡大に伴い公共交通の利用が激減。

JR各社でも、今年度の中間決算では、最終赤字が相次ぎました。

こうした中、鉄道各社は、経営改善の一環として回数券に代表される従来の割引サービスを見直しているのです。

運賃などの値上げが難しい中、収益改善策の1つとして回数券にメスが入ったというわけです。

このうち、1452億円に上る赤字を出したJR東日本。

普通回数券の廃止はまだ決めていません。

しかし、6枚つづりの「新幹線回数券」など、JR東の新幹線で利用できる回数券を相次いで廃止しました。

お得な新幹線の回数券を廃止する一方で、JR東日本は自社のインターネット予約サイトとICカードを活用し、駅窓口や券売機に並ぶことなく、購入や乗車ができるメリットをアピール。

現在、ICカードを使って新幹線に乗車できるサービスも展開しています。

運賃などの値上げが難しい中、収益改善策の1つとして回数券にメスが入ったというわけです。

このうち、1452億円に上る赤字を出したJR東日本。

普通回数券の廃止はまだ決めていません。

しかし、6枚つづりの「新幹線回数券」など、JR東の新幹線で利用できる回数券を相次いで廃止しました。

お得な新幹線の回数券を廃止する一方で、JR東日本は自社のインターネット予約サイトとICカードを活用し、駅窓口や券売機に並ぶことなく、購入や乗車ができるメリットをアピール。

現在、ICカードを使って新幹線に乗車できるサービスも展開しています。

四国では独自の取り組み

回数券が全国的に姿を消していく中、興味深いのが、私が勤務する四国です。

まるで時代の流れに逆行するかのように、回数券の販売に力を入れているのです。

まるで時代の流れに逆行するかのように、回数券の販売に力を入れているのです。

6枚のきっぷのセットを1割引きで販売する「6枚回数券」はJR四国独自の商品です。

あまり知られていませんが、11枚つづりの普通回数券よりも、1枚あたりの値段が少しお得になっています。

ほかにも、四国にお住まいの方なら「松山~高松」「松山~岡山」「松山~宇和島」といった区間の特急の回数券は、利用したことがあるのではないでしょうか。

私も出張でよく利用します。

あまり知られていませんが、11枚つづりの普通回数券よりも、1枚あたりの値段が少しお得になっています。

ほかにも、四国にお住まいの方なら「松山~高松」「松山~岡山」「松山~宇和島」といった区間の特急の回数券は、利用したことがあるのではないでしょうか。

私も出張でよく利用します。

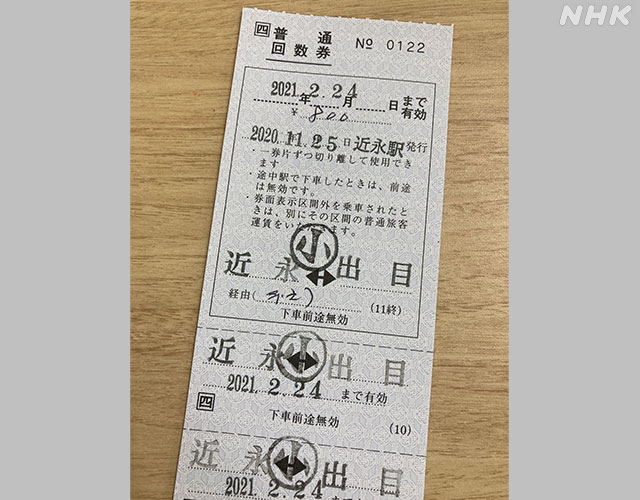

また、きっぷ収集家に人気の「補充回数券」も販売されています。

これはスタンプや手書きで日付けなどの情報を補充して作る回数券のことで、かつては国鉄をはじめ、全国の鉄道会社で利用されてきました。

四国ではJR予土線の近永駅(愛媛県鬼北町)で発売。

全国の鉄道ファンに知られています。

JR四国も、他の鉄道会社と同じように状況が厳しいのは同じです。

そうしたなか、なぜ回数券の販売に力を入れているのでしょうか。

そこには、ICカードの普及が進んでいないという四国ならではの事情もありそうです。

ICカードの導入には多額の費用がかかりますが、JR四国は経営基盤が弱く乗客数も少ないため、導入が進んでいないとみられます。

四国では、本州の岡山県と線路でつながっていて乗客が比較的多い高松市とその周辺でしか、IC乗車券を利用することができません。

このため、紙の回数券を廃止しにくいというわけです。

これはスタンプや手書きで日付けなどの情報を補充して作る回数券のことで、かつては国鉄をはじめ、全国の鉄道会社で利用されてきました。

四国ではJR予土線の近永駅(愛媛県鬼北町)で発売。

全国の鉄道ファンに知られています。

JR四国も、他の鉄道会社と同じように状況が厳しいのは同じです。

そうしたなか、なぜ回数券の販売に力を入れているのでしょうか。

そこには、ICカードの普及が進んでいないという四国ならではの事情もありそうです。

ICカードの導入には多額の費用がかかりますが、JR四国は経営基盤が弱く乗客数も少ないため、導入が進んでいないとみられます。

四国では、本州の岡山県と線路でつながっていて乗客が比較的多い高松市とその周辺でしか、IC乗車券を利用することができません。

このため、紙の回数券を廃止しにくいというわけです。

“きっぷ鉄”が驚いた

補充回数券を紹介したついでに、この秋に起きた“きっぷ鉄”を驚かせた出来事について触れたいと思います。

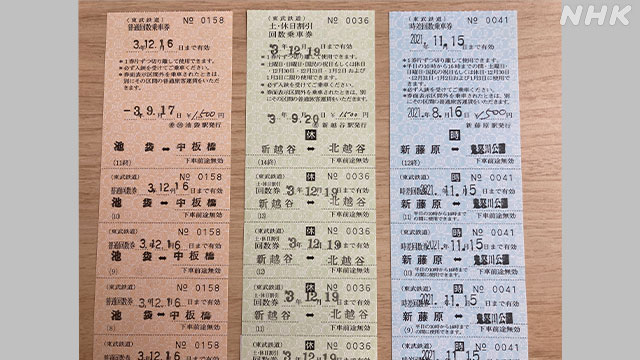

それは関東の大手私鉄、東武鉄道が9月半ばから補充回数券の販売を始めたことです。

それは関東の大手私鉄、東武鉄道が9月半ばから補充回数券の販売を始めたことです。

補充回数券は、発券端末や券売機の普及に伴い全国的にとう汰され、東武鉄道でも新藤原駅(栃木県日光市)など、ごく一部の例外を除いて、久しく使われていませんでした。

東武は9月末で回数券自体の発売終了を決定。

それに伴い、買い求める客が増加するとみて、通常の回数券に加えて補充回数券も発売することにしたのです。

どこかに眠ったまま、長らく使われる機会に恵まれなかった東武の補充回数券。

最後の記念として、いわば「在庫放出」のような形で日の目を見ることになりました。

大手の鉄道会社がスタンプや手書きで発行する回数券は珍しく、私のようなきっぷ鉄にはとても貴重な存在です。

東武は9月末で回数券自体の発売終了を決定。

それに伴い、買い求める客が増加するとみて、通常の回数券に加えて補充回数券も発売することにしたのです。

どこかに眠ったまま、長らく使われる機会に恵まれなかった東武の補充回数券。

最後の記念として、いわば「在庫放出」のような形で日の目を見ることになりました。

大手の鉄道会社がスタンプや手書きで発行する回数券は珍しく、私のようなきっぷ鉄にはとても貴重な存在です。

販売期間は2週間あまり。

普通回数券や土日だけ使える割引回数券など3種類が発売されました。

発売から1週間ほどで、池袋駅や浅草駅などでは一部の補充回数券がすでに売り切れていましたが、私もかろうじていくつかの駅で、購入することができました。

首都圏で昔懐かしい回数券に触れられる、またとない機会になりました。

普通回数券や土日だけ使える割引回数券など3種類が発売されました。

発売から1週間ほどで、池袋駅や浅草駅などでは一部の補充回数券がすでに売り切れていましたが、私もかろうじていくつかの駅で、購入することができました。

首都圏で昔懐かしい回数券に触れられる、またとない機会になりました。

回数券廃止の流れのなかで

コロナ禍により廃止の動きが加速したのは、回数券だけではありません。

各地でみどりの窓口が廃止。

きっぷ販売の窓口となる旅行会社の廃業・閉店も相次ぎました。

きっぷを収集するため、全国の鉄道を乗り回っている「きっぷ鉄」の私。

収集対象でもある回数券が少しずつ姿を消していることには、一抹のさみしさも感じます。

各地でみどりの窓口が廃止。

きっぷ販売の窓口となる旅行会社の廃業・閉店も相次ぎました。

きっぷを収集するため、全国の鉄道を乗り回っている「きっぷ鉄」の私。

収集対象でもある回数券が少しずつ姿を消していることには、一抹のさみしさも感じます。

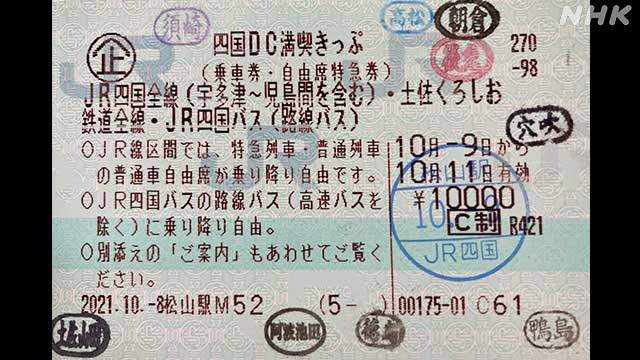

そうした中、10月から12月にかけて、JRグループや各地の自治体による大型観光キャンペーンが4年ぶりに四国を対象に行われています。

期間中はさまざまな催しが企画されています。

JR四国の全路線が特急も含めて3日間乗り放題で1万円という、割引率の高いきっぷも登場しました。

新型コロナの感染者数の減少傾向が続くなか、四国に限らず、観光需要の回復を見越したお得なきっぷが、全国でも次々と登場し始めています。

こうした、乗って楽しい乗車券の話題も、これから追いかけていきたいと思います。

※後藤記者のきっぷに関する記事はこちらでも読むことができます。

期間中はさまざまな催しが企画されています。

JR四国の全路線が特急も含めて3日間乗り放題で1万円という、割引率の高いきっぷも登場しました。

新型コロナの感染者数の減少傾向が続くなか、四国に限らず、観光需要の回復を見越したお得なきっぷが、全国でも次々と登場し始めています。

こうした、乗って楽しい乗車券の話題も、これから追いかけていきたいと思います。

※後藤記者のきっぷに関する記事はこちらでも読むことができます。

愛媛インサイト

松山放送局記者

後藤 茂文

津局、大分局を経て

2020年から松山局勤務

公共交通や農業、

文化などを取材

全国のJR線の約97%を

乗車済み

後藤 茂文

津局、大分局を経て

2020年から松山局勤務

公共交通や農業、

文化などを取材

全国のJR線の約97%を

乗車済み