飛行機が飛ばせない? ANAとJAL 直面する新たな危機

「いちばん恐ろしいのは、飛行機を飛ばせなくなることだ」

大手航空会社の社長へのインタビューで衝撃的なことばが飛び出しました。長期化する新型コロナウイルスの影響で、経営不振にあえぐ日本の航空業界。しかし今、コロナとは別の大きな“危機”に直面していると言います。いったい何が起きているのでしょうか?(経済部記者 加藤ニール)

大手航空会社の社長へのインタビューで衝撃的なことばが飛び出しました。長期化する新型コロナウイルスの影響で、経営不振にあえぐ日本の航空業界。しかし今、コロナとは別の大きな“危機”に直面していると言います。いったい何が起きているのでしょうか?(経済部記者 加藤ニール)

2社トップ異例のインタビュー

国連の気候変動対策の会議「COP26」を目前に控えた10月下旬。

インタビュー撮影のため、羽田空港の一画に現れたのは、大手航空会社「全日空」と「日本航空」の2人の社長です。2つの会社は、いわずと知れたライバルどうし。そのトップが並んでインタビューに応じるのは、極めて異例のことです。

それにはもちろん理由があります。日本の航空業界が直面する、ある“危機”について語るためです。

インタビュー撮影のため、羽田空港の一画に現れたのは、大手航空会社「全日空」と「日本航空」の2人の社長です。2つの会社は、いわずと知れたライバルどうし。そのトップが並んでインタビューに応じるのは、極めて異例のことです。

それにはもちろん理由があります。日本の航空業界が直面する、ある“危機”について語るためです。

脱炭素の切り札“SAF”とは

日本の航空業界に迫る危機。それは、業界の脱炭素を実現するうえで欠かせない代替燃料、いわゆる「SAF」をめぐる世界的な争奪戦です。

「SAF」ということば、聞き慣れない方も多いかも知れません。持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel)という英語の頭文字をとったことばです。

従来の化石燃料と違って、原料に石油を使いません。トウモロコシなどの植物以外にも、最近では、食品廃棄物や廃プラスチックなど、さまざまな原料から開発されています。

こうした燃料も、飛行機のエンジンを動かす際には二酸化炭素を排出します。しかし、製造過程を含めたトータルで見れば、従来の化石燃料より80%程度、二酸化炭素の排出量を削減できるとされています。

2050年に二酸化炭素排出量、実質ゼロを目指す航空業界にとって大幅な削減を実現する切り札と考えられているのが、代替燃料=SAFなのです。

「SAF」ということば、聞き慣れない方も多いかも知れません。持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel)という英語の頭文字をとったことばです。

従来の化石燃料と違って、原料に石油を使いません。トウモロコシなどの植物以外にも、最近では、食品廃棄物や廃プラスチックなど、さまざまな原料から開発されています。

こうした燃料も、飛行機のエンジンを動かす際には二酸化炭素を排出します。しかし、製造過程を含めたトータルで見れば、従来の化石燃料より80%程度、二酸化炭素の排出量を削減できるとされています。

2050年に二酸化炭素排出量、実質ゼロを目指す航空業界にとって大幅な削減を実現する切り札と考えられているのが、代替燃料=SAFなのです。

2社が抱く強烈な危機感

2人の社長が語ったのは、SAFをめぐる厳しい現状でした。

確保のための取り組みが、日本は大きく出遅れているというのです。

確保のための取り組みが、日本は大きく出遅れているというのです。

日本航空 赤坂社長

「(欧州などに比べ)率直に言って遅れています。遅れているというより、日本での取り組みは、まだ始まってもいないという方がいいかもしれない」

「(欧州などに比べ)率直に言って遅れています。遅れているというより、日本での取り組みは、まだ始まってもいないという方がいいかもしれない」

全日空 平子社長

「日本でSAFを調達できなければ、飛行機の運航がストップしかねない。いまから第一歩を踏み出しておかないと間に合わないのではないかという危機感があります」

「日本でSAFを調達できなければ、飛行機の運航がストップしかねない。いまから第一歩を踏み出しておかないと間に合わないのではないかという危機感があります」

ヨーロッパ“飛び恥”ということばまで

両社がとりわけ危機感を強めているのが、ヨーロッパで広がる、ある動きです。

SAFをめぐる規制の強化です。

2020年、北欧のノルウェーは、航空会社に対して、使用する燃料のうち、0.5%にSAFを使うよう義務づけました。さらに2030年には、この比率を30%に高める方針です。

国土交通省によると、環境意識が特に高い北欧諸国に加え、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、スペインなどでも、SAFの義務化や導入目標の設定を検討するなど、規制強化の動きが広がっているのです。

SAFをめぐる規制の強化です。

2020年、北欧のノルウェーは、航空会社に対して、使用する燃料のうち、0.5%にSAFを使うよう義務づけました。さらに2030年には、この比率を30%に高める方針です。

国土交通省によると、環境意識が特に高い北欧諸国に加え、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、スペインなどでも、SAFの義務化や導入目標の設定を検討するなど、規制強化の動きが広がっているのです。

そんな中、ヨーロッパでは、「飛び恥(Flight Shame)」ということばまで生まれています。二酸化炭素の排出が多い飛行機に乗るのは恥ずかしいという意味です。

十分なSAFが確保できなければ、飛行機を飛ばせないという事態が、現実味を帯びてきたのです。

十分なSAFが確保できなければ、飛行機を飛ばせないという事態が、現実味を帯びてきたのです。

日本航空 赤坂社長

「いちばん恐ろしいのは、環境規制に対応できなくなってしまうこと。規制が各国で始まったときに、達成できないと飛行機が飛ばせなくなってしまう。日本だけが取り残されてしまうかもしれない」

「いちばん恐ろしいのは、環境規制に対応できなくなってしまうこと。規制が各国で始まったときに、達成できないと飛行機が飛ばせなくなってしまう。日本だけが取り残されてしまうかもしれない」

全日空 平子社長

「日本の空港でSAFが調達できなければ、日本の航空会社もそうですが、海外の航空会社も、日本には飛んでこないということになりかねない。これは航空会社だけではなく、日本の産業全体の話になります。日本が鎖国状態になってしまうんじゃないかというおそれを持っています」

「日本の空港でSAFが調達できなければ、日本の航空会社もそうですが、海外の航空会社も、日本には飛んでこないということになりかねない。これは航空会社だけではなく、日本の産業全体の話になります。日本が鎖国状態になってしまうんじゃないかというおそれを持っています」

生産が全然、追いつかない

一方、SAFをめぐる争奪戦は、世界中で激しさを増しています。

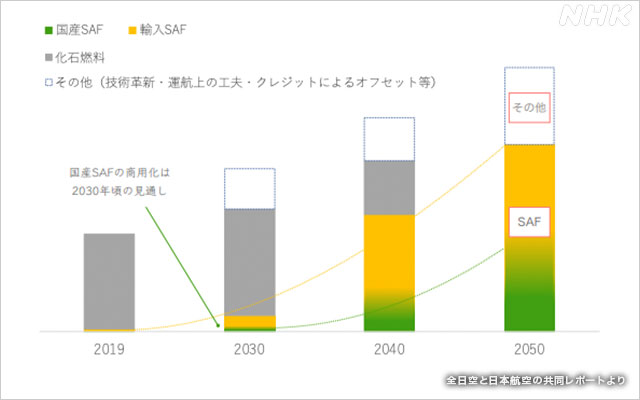

世界の航空燃料の需要に対して、現在のSAFの生産量が占める割合はわずか0.03%。世界の航空関連の企業が加盟する団体の試算では、2030年時点でSAFの占める割合は、最も楽観的なシナリオでも、6.5%にとどまっています。

一方、全日空や日本航空をはじめ、各国の航空会社は、2030年には燃料の少なくとも10%をSAFに切り替える目標をたてています。

急増する需要に、供給が全く追いついていないのが現状なのです。

世界の航空燃料の需要に対して、現在のSAFの生産量が占める割合はわずか0.03%。世界の航空関連の企業が加盟する団体の試算では、2030年時点でSAFの占める割合は、最も楽観的なシナリオでも、6.5%にとどまっています。

一方、全日空や日本航空をはじめ、各国の航空会社は、2030年には燃料の少なくとも10%をSAFに切り替える目標をたてています。

急増する需要に、供給が全く追いついていないのが現状なのです。

激化する争奪戦

こうした中、欧米の航空会社は、調達に向けた取り組みを加速させています。例えば、アメリカのユナイテッド航空。SAFを製造する企業と購入契約を結び、2016年からアメリカの空港を発着する定期便にSAFを使っています。

さらに環境対策に積極的な顧客企業と連携し、共同購入を進めるなどさまざまな取り組みを進めています。

さらに環境対策に積極的な顧客企業と連携し、共同購入を進めるなどさまざまな取り組みを進めています。

ヨーロッパのKLMオランダ航空は、フィンランドの企業から調達を始めています。

さらに、拠点があるオランダ国内にSAFの工場を誘致することにも成功。来年から供給を受ける予定です。

さらに、拠点があるオランダ国内にSAFの工場を誘致することにも成功。来年から供給を受ける予定です。

日本の航空会社も取り組むが…

もちろん、日本の航空会社も、ただ手をこまねいてるわけではありません。

日本航空はアメリカの企業に出資して、アメリカの空港でSAFを給油できる体制作りを進めています。

日本航空はアメリカの企業に出資して、アメリカの空港でSAFを給油できる体制作りを進めています。

また全日空は、大手商社と組んで、独自のサプライチェーン(供給網)を構築。去年から、フィンランドの会社からSAFの輸入を始めました。

全日空は輸送にあたって、タンカーの手配や燃料の品質管理などに積極的に関与。こうした輸送に、航空会社みずからが関わるのは異例のことです。

しかし、輸入に頼るだけでは、十分な量を確保できないのが現状です。

しかし、輸入に頼るだけでは、十分な量を確保できないのが現状です。

オールジャパンの国産化を

こうした中、両社のトップが強く訴えているのがSAFの「国産化」です。世界的な争奪戦が激しくなるなか、日本を離着陸する飛行機が確実に給油できる体制を構築するには、国産の燃料が欠かせないと考えているのです。

10月、全日空と日本航空は、SAFの需要について共同レポートを公表しました。

国内でも、民間企業などによるSAFの研究開発は進んでいますが、まだ国内での商用化を実現したところはありません。レポート公表の背景には、航空会社みずからが将来の需要を示すことで、国産化に向けた国の支援や、より多くの企業の連携を呼びかけるねらいがあります。

10月、全日空と日本航空は、SAFの需要について共同レポートを公表しました。

国内でも、民間企業などによるSAFの研究開発は進んでいますが、まだ国内での商用化を実現したところはありません。レポート公表の背景には、航空会社みずからが将来の需要を示すことで、国産化に向けた国の支援や、より多くの企業の連携を呼びかけるねらいがあります。

レポートでは、新興国経済の成長などを背景に、SAFの国内需要が、2050年には年間2300万キロリットルに伸びると予測。コロナ前の燃料需要のほぼ2倍です。

日本航空 赤坂社長

「JALだのANAだの個社の問題ではなく、航空インフラそのものを左右する問題です。われわれが代替燃料を作るのは不可能なので、どうしてもいろいろな方の協力をいただく必要があります。その認識をわれわれとして訴え、皆さんに理解していただくのが最初のステップだと思います」

「JALだのANAだの個社の問題ではなく、航空インフラそのものを左右する問題です。われわれが代替燃料を作るのは不可能なので、どうしてもいろいろな方の協力をいただく必要があります。その認識をわれわれとして訴え、皆さんに理解していただくのが最初のステップだと思います」

全日空 平子社長

「SAFの開発には、巨額の投資を伴うと思います。おそらく民間や個社でやるというのは限界があり、政府の支援というのも必要になってくると思います。われわれの危機感を、多くの皆さんにご理解いただきながら、SAFの国産化に向けて、われわれ2社も協力して努力していきたい」

「SAFの開発には、巨額の投資を伴うと思います。おそらく民間や個社でやるというのは限界があり、政府の支援というのも必要になってくると思います。われわれの危機感を、多くの皆さんにご理解いただきながら、SAFの国産化に向けて、われわれ2社も協力して努力していきたい」

“脱炭素”航空会社選びの新基準?

航空会社のトップが語ったSAFをめぐる厳しい現状。

最近では、世界を代表する自動車メーカーやIT企業の間で、自社の生産現場だけでなく、製品の輸送や社員の出張など、あらゆる企業活動で脱炭素を進めようという動きがでています。

二酸化炭素の排出量も、これからは航空会社を選ぶ重要な基準になる見込みで、脱炭素への対応は、利用者獲得の面でも、航空会社の生き残りのカギを握りそうです。

一方で、代替燃料のSAFを大量に、そして安く生産できる技術を確立できれば、長らく資源の輸入国だった日本も、”産油国”になれるチャンスがあるかも知れません。

今後、“オールジャパン”で脱炭素を進められるか注目していきたいと思います。

最近では、世界を代表する自動車メーカーやIT企業の間で、自社の生産現場だけでなく、製品の輸送や社員の出張など、あらゆる企業活動で脱炭素を進めようという動きがでています。

二酸化炭素の排出量も、これからは航空会社を選ぶ重要な基準になる見込みで、脱炭素への対応は、利用者獲得の面でも、航空会社の生き残りのカギを握りそうです。

一方で、代替燃料のSAFを大量に、そして安く生産できる技術を確立できれば、長らく資源の輸入国だった日本も、”産油国”になれるチャンスがあるかも知れません。

今後、“オールジャパン”で脱炭素を進められるか注目していきたいと思います。

経済部記者

加藤ニール

平成22年入局

静岡局、大阪局を経て

現在、国土交通省担当

加藤ニール

平成22年入局

静岡局、大阪局を経て

現在、国土交通省担当