落語家 林家三平が笑えない落語を披露するわけ

「そうだと思ってな、一升瓶を2本買ってきた」

「若旦那様は縁起がいいなあ」

「そんなに縁起がいいか」

「はは、だって一升瓶を2本。2本買った、日本勝った!」

「2本」と「日本」をかける笑えないオチ。

じつはこれ戦意高揚のために作られていた国策落語の一部です。戦後、誰も語り継ぐことなくひっそりと消えていきました。

しかし、戦後76年がたった今の時代、戦争のない平和な日本に国策落語をあえて復活させた落語家がいます。林家三平さんです。

人を笑わせる落語家がなぜ笑えない落語を披露し続けているのか、その胸のうちを今回明かしてくれました。

(ラジオセンター 瀬古久美子 坂本和輝)

「若旦那様は縁起がいいなあ」

「そんなに縁起がいいか」

「はは、だって一升瓶を2本。2本買った、日本勝った!」

「2本」と「日本」をかける笑えないオチ。

じつはこれ戦意高揚のために作られていた国策落語の一部です。戦後、誰も語り継ぐことなくひっそりと消えていきました。

しかし、戦後76年がたった今の時代、戦争のない平和な日本に国策落語をあえて復活させた落語家がいます。林家三平さんです。

人を笑わせる落語家がなぜ笑えない落語を披露し続けているのか、その胸のうちを今回明かしてくれました。

(ラジオセンター 瀬古久美子 坂本和輝)

国策落語って何?

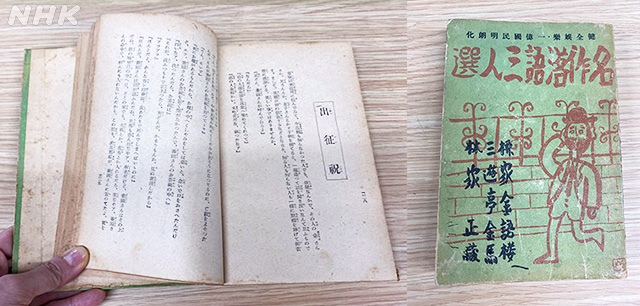

国策落語は、三代目三遊亭金馬や三平さんの祖父でもある七代目林家正蔵など、当時の人気落語家によって戦意高揚のために作られました。

出征を名誉としてたたえたり、軍事費確保のために国民に貯蓄や債券購入を勧めたりする内容で、当時発売されていたレコードや雑誌で確認することができます。

演芸史研究家の柏木新さんによると、昭和15年から盛んに作られるようになり、現在およそ140の演目が確認されています。

演芸史研究家の柏木新さんによると、昭和15年から盛んに作られるようになり、現在およそ140の演目が確認されています。

柏木さんにお借りして今回実際にレコードをきいてみました。

柳家金語楼の「献金長屋」では、出囃子の代わりに勇壮な軍歌が流れたあと、はなしが始まります。

柳家金語楼の「献金長屋」では、出囃子の代わりに勇壮な軍歌が流れたあと、はなしが始まります。

「表を歩いてみな、えー、飛行機献納とか戦車、機関銃の献金が盛んじゃねえか。何か1つ献金するか献納しようと思うが、そんなみんな気持ちはねえか」

「戦車」「機関銃」といった落語とは思えないことばが次々と出てきて正直つまらないのですが、当時のスターが披露しているだけあって、思わず聞き入ってしまいます。

祖父の国策落語「出征祝」

三平さんは、6年前、祖父の七代目林家正蔵の名前で発表された「出征祝」というはなしが掲載された本の存在を知りました。

林家三平さん

「最初は祖父がやっていたということで当時どんな気持ちだったのかな、よし自分もやってみようと思い立ったんです。ところがものすごく怖い内容だった。祖父がこういうことをやっていたんだと総毛立つような思いでした」

「最初は祖父がやっていたということで当時どんな気持ちだったのかな、よし自分もやってみようと思い立ったんです。ところがものすごく怖い内容だった。祖父がこういうことをやっていたんだと総毛立つような思いでした」

出征祝はある店の若旦那に召集令状が届き、父親である大旦那や周りの人たちがどのような思いで送り出すのかといったはなしです。

NHKでは、ことし9月、ラジオで初めて三平さんに出征祝を披露してもらいました。

NHKでは、ことし9月、ラジオで初めて三平さんに出征祝を披露してもらいました。

若旦那に召集令状が届くと番頭が父親である大旦那にこう呼びかけます。

番頭

「大旦那様、大旦那様も、さぞ…」

「大旦那様、大旦那様も、さぞ…」

大旦那

「さぞ、さぞとはなんです、さぞとは。え、そのあとを聞きましょう。いいかい、私はね日本男児だ。及ばずながらうちのせがれがお国のために役に立つ。こんなうれしいことはないじゃないか。

よく考えろ、いいかい。天子さまの子だ、国家の干城だ。私の心はめそめそしない。私の心は日本晴れだ。はははは、そうだろう番頭さん」

「さぞ、さぞとはなんです、さぞとは。え、そのあとを聞きましょう。いいかい、私はね日本男児だ。及ばずながらうちのせがれがお国のために役に立つ。こんなうれしいことはないじゃないか。

よく考えろ、いいかい。天子さまの子だ、国家の干城だ。私の心はめそめそしない。私の心は日本晴れだ。はははは、そうだろう番頭さん」

おもしろいどころか、息子を戦地に送り出す父親の思いを想像すると複雑な気持ちになります。

林家三平さん

「はなしを始める前に『おもしろくなくてどうもすみません』って言ってしまうくらいなんです。

立川談志師匠も言っていましたが、『業の肯定』といって、ケチな人がどんどんケチっていって失敗するとか、人間の弱さや愚かさを認めたうえで、人間らしさを描き出すことこそが落語ですが、国策落語はそれをねじ曲げて、国のために無理やり美談にしようとするので笑えないんですよね。

ただ、おもしろくないと思えるだけ、今は平和ということなんです。当時はこれで笑っていたそうです、せつないですよね」

「はなしを始める前に『おもしろくなくてどうもすみません』って言ってしまうくらいなんです。

立川談志師匠も言っていましたが、『業の肯定』といって、ケチな人がどんどんケチっていって失敗するとか、人間の弱さや愚かさを認めたうえで、人間らしさを描き出すことこそが落語ですが、国策落語はそれをねじ曲げて、国のために無理やり美談にしようとするので笑えないんですよね。

ただ、おもしろくないと思えるだけ、今は平和ということなんです。当時はこれで笑っていたそうです、せつないですよね」

三平さんは5年前からこの出征祝を全国各地で披露しています。

三平さんの母でエッセイストの海老名香葉子さんは東京大空襲で家族6人を亡くし、慰霊の活動を続けていることで知られますが、父である初代林家三平さんは、学徒出陣で本土に上陸してくるアメリカ軍を迎え撃つために肉弾特攻として千葉県で訓練を受けていたといいます。

林家三平さん

「祖父も父親も一切戦時中の話をしませんでした。自分の息子を思う気持ちが祖父にはあって、祖父は息子が出征する際、その処遇を優遇してもらおうと思っていたのかもしれません。

戦争に行かせたくない。でもそれを表すと当時は非国民となってしまうので、気持ちを抑えて軍部の思いどおりにやるしかないと祖父は腹をくくったと思います。このはなしからそうした思いが伝わってきます」

「祖父も父親も一切戦時中の話をしませんでした。自分の息子を思う気持ちが祖父にはあって、祖父は息子が出征する際、その処遇を優遇してもらおうと思っていたのかもしれません。

戦争に行かせたくない。でもそれを表すと当時は非国民となってしまうので、気持ちを抑えて軍部の思いどおりにやるしかないと祖父は腹をくくったと思います。このはなしからそうした思いが伝わってきます」

国策落語は当時のラジオでも

実は、こうした国策落語、NHKの前身である社団法人・日本放送協会のラジオでも放送されていました。

当時の放送記録を調べたところ、昭和15年から終戦までの間に、少なくとも430回、落語が放送されていました。

そのうえで、演芸史研究家の柏木新さんに依頼して演目を調べたところ、長屋で銀行を開業し貯金を勧める「裏店銀行」や、日本軍の強さを賛美した「空中戦」、それに七代目林家正蔵の「満州行」といった、少なくとも14の国策落語が19回にわたって放送されていたことがわかりました。

そのうえで、演芸史研究家の柏木新さんに依頼して演目を調べたところ、長屋で銀行を開業し貯金を勧める「裏店銀行」や、日本軍の強さを賛美した「空中戦」、それに七代目林家正蔵の「満州行」といった、少なくとも14の国策落語が19回にわたって放送されていたことがわかりました。

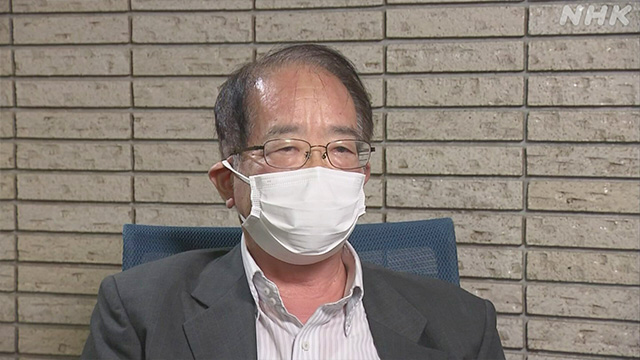

柏木さん

「笑いの衣の下には戦争という鎧を着ている。演芸放送の中に国策落語をうまく組み込んでいます。

今回ラジオでも国策落語が放送されていたことが初めて裏付けられたわけですが、落語ですら戦争に利用されていたことは、歴史の教訓を見るうえでも非常に重要です」

「笑いの衣の下には戦争という鎧を着ている。演芸放送の中に国策落語をうまく組み込んでいます。

今回ラジオでも国策落語が放送されていたことが初めて裏付けられたわけですが、落語ですら戦争に利用されていたことは、歴史の教訓を見るうえでも非常に重要です」

当時の記録を読んでいると、ラジオも戦争一色に染まっていて、ぞっとしました。

ときにお上をやゆして私たちを笑わせてくれるはずの落語、そしてラジオ放送までも戦争に協力していた事実は、私自身、放送に関わる人間として、重く受け止めないといけないと感じました。

ときにお上をやゆして私たちを笑わせてくれるはずの落語、そしてラジオ放送までも戦争に協力していた事実は、私自身、放送に関わる人間として、重く受け止めないといけないと感じました。

国策落語で戦争を語り継ぐ

戦争の愚かさを語り続けている三平さんの母親の海老名香葉子さんもことし88歳。

戦争を知る世代が少なくなる中で、戦争の恐ろしさをどう伝え続ければよいのか、三平さんは国策落語こそその役割を果たすのではないかと考えています。

戦争を知る世代が少なくなる中で、戦争の恐ろしさをどう伝え続ければよいのか、三平さんは国策落語こそその役割を果たすのではないかと考えています。

林家三平さん

「はなしを始める前に必ず『戦時中の昭和15、16年だと思ってください』とお伝えします。みんなで戦時中にタイムスリップをしてもらう。日本は戦争に負けていない、頑張るぞという当時の時代背景を思い浮かべてほしいんですよね。

当時にタイムスリップすることで戦争の恐ろしさを感じてほしいんです。祖父や父親は本当に命をかけて戦争の時代を生きていた。こういう時代を決して繰り返してはいけないと考えています」

「はなしを始める前に必ず『戦時中の昭和15、16年だと思ってください』とお伝えします。みんなで戦時中にタイムスリップをしてもらう。日本は戦争に負けていない、頑張るぞという当時の時代背景を思い浮かべてほしいんですよね。

当時にタイムスリップすることで戦争の恐ろしさを感じてほしいんです。祖父や父親は本当に命をかけて戦争の時代を生きていた。こういう時代を決して繰り返してはいけないと考えています」

新型コロナウイルスの感染拡大で公演は中止となり、昨年から「出征祝」を披露することはできていないということですが、三平さんの話からは平和への思いと落語家として自分が国策落語を伝えていかなければならないという強い覚悟が伝わってきました。

当時の落語家がどのような思いで戦争に協力していたのか、今となっては知ることはできませんが、1度は消えてしまった国策落語の存在を私たちは決して忘れてはいけないのではないでしょうか。

当時の落語家がどのような思いで戦争に協力していたのか、今となっては知ることはできませんが、1度は消えてしまった国策落語の存在を私たちは決して忘れてはいけないのではないでしょうか。

ラジオセンター 記者

瀬古久美子

2005年入局

戦争や平和をテーマに取材

趣味は寄席通い

好きなはなしは「芝浜」と「紙入れ」

瀬古久美子

2005年入局

戦争や平和をテーマに取材

趣味は寄席通い

好きなはなしは「芝浜」と「紙入れ」

ラジオセンター ディレクター

坂本和輝

2020年入局

さまざまな文化の担い手を取材

『昭和元禄落語心中』にて落語と出会う

好きなはなしは「死神」

坂本和輝

2020年入局

さまざまな文化の担い手を取材

『昭和元禄落語心中』にて落語と出会う

好きなはなしは「死神」