声を上げることが少ない地方のLGBTs。

島根県に縁のある人たちの声を寄せてもらいました。

“手術要件”なくして 断種を迫られるトランスジェンダーの声

「人の身体って機械じゃないでしょ。部品を交換するみたいに、出てるところを削ったり、へこんでいるところを出させるっていうのは、人間らしさへのひとつの冒とくじゃないかなって」

わたしがある女性を取材していてはっとさせられた言葉です。

日本の現行の法律「性同一性障害者特例法(2003年成立)」では、生殖線を摘出するなどの性別適合手術を受けないと、戸籍上の性別を変えることができません。

“断種”を求める法律が日本に存在していることに驚いたわたしは、この法律とトランスジェンダーを取り巻く状況について取材することにしました。

(松江放送局 ディレクター 岩永奈々恵)

わたしがある女性を取材していてはっとさせられた言葉です。

日本の現行の法律「性同一性障害者特例法(2003年成立)」では、生殖線を摘出するなどの性別適合手術を受けないと、戸籍上の性別を変えることができません。

“断種”を求める法律が日本に存在していることに驚いたわたしは、この法律とトランスジェンダーを取り巻く状況について取材することにしました。

(松江放送局 ディレクター 岩永奈々恵)

“常に疑いの目を向けられて”

松江市に暮らす上田地優(うえだ・ちひろ)さん。性同一性障害を持つ女性です。

83歳の母親との二人暮らしの上田さんは、毎日午後5時になると、母親のショートステイからの帰宅に合わせて夕食の準備をします。

この日の献立は、近所のスーパーで安くなっていた大根を煮つけたものと、レトルトのハヤシライス。

冷蔵庫の中には、食材は少ししかありません。

なかなか定職に就けないため、生活は、亡くなった父の遺族厚生年金が頼り。

決して楽ではないと言います。

世間のトランスジェンダーへの偏見や“疑いの目”によって、なかなか就職に結びつかない経験を何度もしてきた上田さん。

その理由のひとつが上田さんの戸籍上の性別が、社会的な性別と一致していないことです。

上田さんの産まれたときの戸籍上の性別は男性です。

そのため身分証を見せた際に、「これでいいんですか」「どういうことですか」と問い詰められ、自分がまるで性別を詐称しているかのような扱いを受けるのだと言います。

83歳の母親との二人暮らしの上田さんは、毎日午後5時になると、母親のショートステイからの帰宅に合わせて夕食の準備をします。

この日の献立は、近所のスーパーで安くなっていた大根を煮つけたものと、レトルトのハヤシライス。

冷蔵庫の中には、食材は少ししかありません。

なかなか定職に就けないため、生活は、亡くなった父の遺族厚生年金が頼り。

決して楽ではないと言います。

世間のトランスジェンダーへの偏見や“疑いの目”によって、なかなか就職に結びつかない経験を何度もしてきた上田さん。

その理由のひとつが上田さんの戸籍上の性別が、社会的な性別と一致していないことです。

上田さんの産まれたときの戸籍上の性別は男性です。

そのため身分証を見せた際に、「これでいいんですか」「どういうことですか」と問い詰められ、自分がまるで性別を詐称しているかのような扱いを受けるのだと言います。

上田地優さん

「スーパーのレジ打ちや、飲食店などに応募したことは何度もあります。でもことごとく面接で落ちるんです。受かったとしても、“お客と顔を合わせる仕事はダメ”と裏方の仕事ばかり。いつもみじめな思いをしてきました」

「スーパーのレジ打ちや、飲食店などに応募したことは何度もあります。でもことごとく面接で落ちるんです。受かったとしても、“お客と顔を合わせる仕事はダメ”と裏方の仕事ばかり。いつもみじめな思いをしてきました」

それでも女性として生きてきた

それでも上田さんは、女性として社会生活を送ってきました。

16年前、“これ以上、自分を偽って男性として生きるのは息ができないほどつらい”と感じたからです。

のどもとまで出かかっては何度も押し殺してきた、“わたし、女性なのよ”という言葉。

上田さんは46歳の時に、これまでの人生を消し去る覚悟でカミングアウト。

以来、どんなに後ろ指をさされても、女性として生きてきました。

いばらの道のりではありましたが、自認する性で生きられることに“息ができる”と感じたと言います。

今では、女性として上田さんと接してくれる友人もたくさんできました。

友人とは旅行にも行く仲です。

しかし今でも上田さんはどこか遠慮がち。

同じ宿に泊まっても友人たちとは別の部屋で寝るといいます。

生まれ持って割り当てられた性別が自認と異なることが現実社会の中でどのように解釈されるかは、これまで日々突き付けられてきたからです。

16年前、“これ以上、自分を偽って男性として生きるのは息ができないほどつらい”と感じたからです。

のどもとまで出かかっては何度も押し殺してきた、“わたし、女性なのよ”という言葉。

上田さんは46歳の時に、これまでの人生を消し去る覚悟でカミングアウト。

以来、どんなに後ろ指をさされても、女性として生きてきました。

いばらの道のりではありましたが、自認する性で生きられることに“息ができる”と感じたと言います。

今では、女性として上田さんと接してくれる友人もたくさんできました。

友人とは旅行にも行く仲です。

しかし今でも上田さんはどこか遠慮がち。

同じ宿に泊まっても友人たちとは別の部屋で寝るといいます。

生まれ持って割り当てられた性別が自認と異なることが現実社会の中でどのように解釈されるかは、これまで日々突き付けられてきたからです。

上田地優さん

「そりゃあね。みんなと一緒にわいわいしたいですよ。でも一緒にいたいけれど、踏み切れない。“あなたの本当の性別はこうでしょう…”って思われていないかという懐疑心と常に隣り合わせだから」

「そりゃあね。みんなと一緒にわいわいしたいですよ。でも一緒にいたいけれど、踏み切れない。“あなたの本当の性別はこうでしょう…”って思われていないかという懐疑心と常に隣り合わせだから」

戸籍の性別変更を阻む “手術要件”

上田さんは、女性としての戸籍を獲得し、女性として生き、女性として死にたいと思っています。

しかし現行の法律が、戸籍の性別変更を阻んでいます。

特に大きな壁となっているのが「手術要件」です。

2003年に成立した性同一性障害者特例法では、以下の5つの条件を満たさないと戸籍上の性別を変えることができません。

しかし現行の法律が、戸籍の性別変更を阻んでいます。

特に大きな壁となっているのが「手術要件」です。

2003年に成立した性同一性障害者特例法では、以下の5つの条件を満たさないと戸籍上の性別を変えることができません。

1.年齢要件:20歳以上であること(成年年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日から18歳以上に)

2.非婚要件:現に婚姻をしていないこと

3.子なし要件:現に未成年の子がいないこと

4.手術要件(生殖不能要件):生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

5.外観要件:その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

2.非婚要件:現に婚姻をしていないこと

3.子なし要件:現に未成年の子がいないこと

4.手術要件(生殖不能要件):生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

5.外観要件:その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

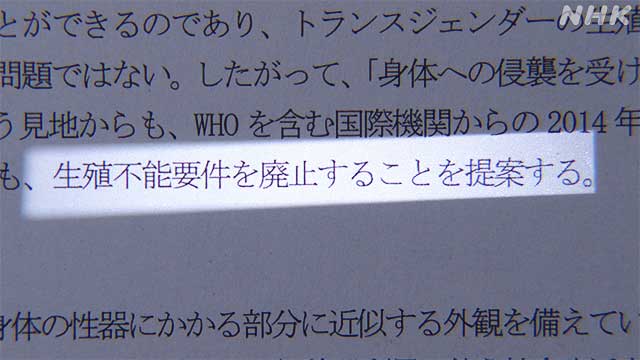

このうち4.手術要件(生殖不能要件)と5.外観要件を満たすためには、性別適合手術を受け、生殖線(卵巣/精巣)の摘出をし、かつ性器の見た目も望む性別そっくりにしなければならないのです。

この手術は莫大な費用がかかる上、身体的な負担も重くのしかかります。

この手術は莫大な費用がかかる上、身体的な負担も重くのしかかります。

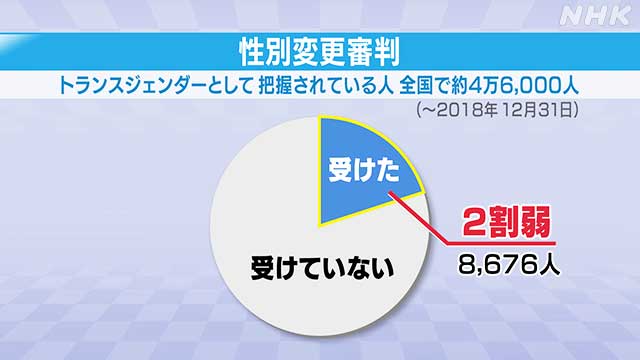

実際に全国のトランスジェンダーのうち、性別適合手術を受けて戸籍上の性別を変更できた人は、わずか2割にとどまっています。

”手術要件”から”本人の意思”へ

専門家はこうした現状について、以下のように分析しています。

奈良女子大学 三成美保教授

「自分の望む性別、もしくは社会的に浸透している性別に、戸籍上の性別を変更したくてもできない人がたくさんいるんです。それはなぜか。手術要件が最も高いハードルなんです。性自認に則した戸籍上の性別に入ることのために、なぜ生殖能力を失わなければならないのか。なぜそれを、国によって強制させられるのか」

「自分の望む性別、もしくは社会的に浸透している性別に、戸籍上の性別を変更したくてもできない人がたくさんいるんです。それはなぜか。手術要件が最も高いハードルなんです。性自認に則した戸籍上の性別に入ることのために、なぜ生殖能力を失わなければならないのか。なぜそれを、国によって強制させられるのか」

こうした状況を打開するために、海外では、法律から「手術要件」が撤廃され、代わりに「本人の意思」を尊重する考え方が広まっています。

ヨーロッパの多くの国では、ここ10年ほどで法律の改正が進みました。

例えばドイツでは、3年以上自分の性自認に合わせて生活したいと望んでいる場合、戸籍上の性別が変更でき、フランスでは、家族友人、仕事仲間などから要請している性別として知られているなどの条件を満たせば、変更できるという新たなルールが制定されています。

世界保健機関(WHO)などの複数の国際機関も2014年、性別変更のために不本意な断種手術を要件とすることは人権侵害だとする共同声明を出しています。

例えばドイツでは、3年以上自分の性自認に合わせて生活したいと望んでいる場合、戸籍上の性別が変更でき、フランスでは、家族友人、仕事仲間などから要請している性別として知られているなどの条件を満たせば、変更できるという新たなルールが制定されています。

世界保健機関(WHO)などの複数の国際機関も2014年、性別変更のために不本意な断種手術を要件とすることは人権侵害だとする共同声明を出しています。

日本も転換期 トランスジェンダー受け入れる女子大も

これらの流れを受けて、日本も転換期を迎えています。

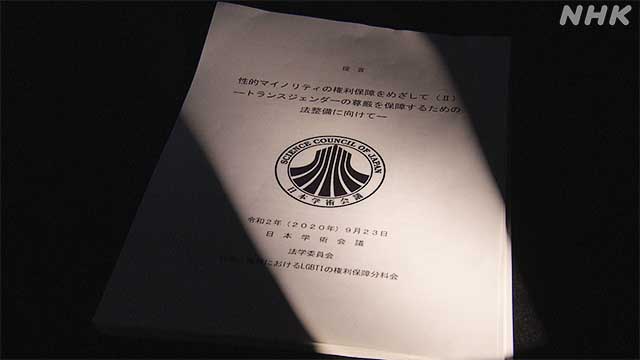

日本学術会議は、2020年9月に発表した提言で、年齢要件以外は当事者に離婚を強制して、生殖機能を奪う「高すぎるハードル」だとして撤廃を提案。

特例法を廃止して性別記載の変更手続きを定めた新法を制定すべきだとしています。

日本学術会議は、2020年9月に発表した提言で、年齢要件以外は当事者に離婚を強制して、生殖機能を奪う「高すぎるハードル」だとして撤廃を提案。

特例法を廃止して性別記載の変更手続きを定めた新法を制定すべきだとしています。

LGBT法連合会も、2020年4月に取りまとめた「特例法改正に対する基本方針」で「人権侵害の懸念が極めて強い手術要件を中心に撤廃するべき」だとしており、学術会議の提言を評価しました。

さらに今年までに全国の女子大学のうち4つの大学が、手術をしているかどうかに限らず、自らの性を「女性」と自認する生徒を受け入れることを発表しました。

三成教授が在籍する奈良女子大学でも、これまでの「女子」の概念を拡大して「女性としての性自認を持つトランスジェンダー女性」を2020年度から受け入れています。

手術を受けたかどうかに関わらず、トランスジェンダー女性の学ぶ権利を積極的に保障したいとしています。

三成教授が在籍する奈良女子大学でも、これまでの「女子」の概念を拡大して「女性としての性自認を持つトランスジェンダー女性」を2020年度から受け入れています。

手術を受けたかどうかに関わらず、トランスジェンダー女性の学ぶ権利を積極的に保障したいとしています。

“オペなしで俺になりたい” 全国で広がる声

上田さんのように、手術をしなくても望む性別で暮らしたいという声は、全国からも続々と上がるようになってきています。

静岡県浜松市在住で男性として生きる鈴木げんさん(46)は、性別適合手術を性別変更の要件とする性同一性障害者特例法の規定について、個人の尊重や法の下の平等に定めた憲法に違反し無効と主張。性別適合手術を受けなくても戸籍上の性別の変更を認めるよう、今年10月4日に静岡家裁浜松支部に申し立てを行いました。

記者会見した鈴木さんは、以下のように話しました。

静岡県浜松市在住で男性として生きる鈴木げんさん(46)は、性別適合手術を性別変更の要件とする性同一性障害者特例法の規定について、個人の尊重や法の下の平等に定めた憲法に違反し無効と主張。性別適合手術を受けなくても戸籍上の性別の変更を認めるよう、今年10月4日に静岡家裁浜松支部に申し立てを行いました。

記者会見した鈴木さんは、以下のように話しました。

鈴木げんさん

「自分の性自認、外見と一致した戸籍の性別で生きたい。自分の内臓に卵巣があっても、自分の性自認、ジェンダーアイデンティティには何の関係もない、男であることに変わりはないと思っているのに、本人が望んでいない手術を国から求められるのはおかしい」

「自分の性自認、外見と一致した戸籍の性別で生きたい。自分の内臓に卵巣があっても、自分の性自認、ジェンダーアイデンティティには何の関係もない、男であることに変わりはないと思っているのに、本人が望んでいない手術を国から求められるのはおかしい」

鈴木さんは訴えが認められなければ、東京高裁や最高裁まで争うつもりです。

周囲の工夫で 共生を

性別適合手術を受けていないトランスジェンダーにとって大きな壁のひとつが公衆浴場です。

公衆浴場組合は戸籍ではなく、身体的な性別(性別適合手術をしているかどうか)を基準として男女を分けているため、男性器がついている人は女湯に入ることはできないことになっています。

上田地優さんも数十年間ずっと温泉には入っていませんでした。

入りたくても無理だと諦めていたのです。

公衆浴場組合は戸籍ではなく、身体的な性別(性別適合手術をしているかどうか)を基準として男女を分けているため、男性器がついている人は女湯に入ることはできないことになっています。

上田地優さんも数十年間ずっと温泉には入っていませんでした。

入りたくても無理だと諦めていたのです。

そこでトランスジェンダーの人々も温泉を楽しめるようにと地元の温泉旅館が動きました。

おかみの計らいで、家族風呂として使用されている個室の浴場を貸し切って、通常の日帰り入浴と同じ値段で使えるようになったのです。

おかみの計らいで、家族風呂として使用されている個室の浴場を貸し切って、通常の日帰り入浴と同じ値段で使えるようになったのです。

玉造温泉 おかみ 青砥潤子さん

「(上田さんが)“自分のような立場のものは温泉に入らないようにしている”っておっしゃったんです。それを聞いた時に、地元にこんなにたくさん温泉があるのに体験したことがないっていうのは、さみしかったんですね。女性なんだけど、今の上田さんが女性風呂に入るっていうのは、他の女性の方々が不安も抱えられると思います。その状況は現実にあると思うので、施設側がこんなふうに他のお客様のご迷惑にならないだろうって形をとらせていただければ、何ら問題ないと思っています」

「(上田さんが)“自分のような立場のものは温泉に入らないようにしている”っておっしゃったんです。それを聞いた時に、地元にこんなにたくさん温泉があるのに体験したことがないっていうのは、さみしかったんですね。女性なんだけど、今の上田さんが女性風呂に入るっていうのは、他の女性の方々が不安も抱えられると思います。その状況は現実にあると思うので、施設側がこんなふうに他のお客様のご迷惑にならないだろうって形をとらせていただければ、何ら問題ないと思っています」

おかみの青砥さんのきめ細やかな対応のおかげで、上田さんは、気が向いたときに自由に温泉を楽しめるようになりました。

上田地優さん

「自分のようなものが温泉に入るなんて、絶対に無理だと思っていましたから、お心遣いがうれしいです。温泉は気持ちがよく、心がリフレッシュされて幸せなひとときです」

「自分のようなものが温泉に入るなんて、絶対に無理だと思っていましたから、お心遣いがうれしいです。温泉は気持ちがよく、心がリフレッシュされて幸せなひとときです」

おかみも上田さんとの出会いがきっかけで、さまざまなニーズに目を向けるようになったと言います。

“ありのままの自分”で生きられる社会に

取材を通して、トランスジェンダーの当事者は、偏見や“疑いの目”と戦いつつ、さまざまな折り合いを付けながら生活しているのだと思いました。

“トランスジェンダーとしての立場をわきまえて”と言われるまでもなく、常にわきまえてきた人たちの話を聞くと、当事者たちが、“どうすればありのままで暮らしていけるのか”を前向きに考えていきたいと感じました。

周囲の人たちの工夫や、施設側の気遣いによって、少しずつ選択肢が増え、行動できる範囲が増えていることに希望も感じました。

地域での理解が進みながら、法律の見直しが行われ、手術を望まないトランスジェンダーの人たちがありのままの性で生きられる世の中になることを望み、これからも取材を続けます。

“トランスジェンダーとしての立場をわきまえて”と言われるまでもなく、常にわきまえてきた人たちの話を聞くと、当事者たちが、“どうすればありのままで暮らしていけるのか”を前向きに考えていきたいと感じました。

周囲の人たちの工夫や、施設側の気遣いによって、少しずつ選択肢が増え、行動できる範囲が増えていることに希望も感じました。

地域での理解が進みながら、法律の見直しが行われ、手術を望まないトランスジェンダーの人たちがありのままの性で生きられる世の中になることを望み、これからも取材を続けます。

松江放送局 ディレクター

岩永奈々恵

平成29年入局

主に、ジェンダー、多様性、教育問題を取材

岩永奈々恵

平成29年入局

主に、ジェンダー、多様性、教育問題を取材