僕にしか聞こえない音がある

僕は生まれた時から、耳が聞こえなかった。

一歩社会に出てみると、僕は圧倒的なマイノリティーだった。

学校に通っていても、先生たちが話している言葉になんとなしにうなずくだけで、その言葉の意味はほとんど分からなかった。

社会と自分との間に確かにある「壁」の存在を意識させられてきた僕は、この夏、ある挑戦をすることにした。

(ネットワーク報道部 記者 廣岡千宇)

一歩社会に出てみると、僕は圧倒的なマイノリティーだった。

学校に通っていても、先生たちが話している言葉になんとなしにうなずくだけで、その言葉の意味はほとんど分からなかった。

社会と自分との間に確かにある「壁」の存在を意識させられてきた僕は、この夏、ある挑戦をすることにした。

(ネットワーク報道部 記者 廣岡千宇)

その会場に 僕たちはいた

世界中に向け、共生や多様性の大切さを伝えた東京パラリンピック。

障害のあるアスリートたちにまじって、その会場に、耳の聞こえない僕たちはいた。

障害のあるアスリートたちにまじって、その会場に、耳の聞こえない僕たちはいた。

僕はボランティアとして、大会に参加していた。

担当した競技は視覚障害がある選手が音を頼りにプレーするブラインドサッカー。

目の見えない選手を、耳が聞こえない僕がサポートする。

周囲から見ればちょっと不思議に思える光景かもしれない。

それでもお互いが持っていないものを支え合っているという充実感を、僕は感じていた。

そういえば、ボランティアに採用されたとき、職員からこんなことを聞かれた。

担当した競技は視覚障害がある選手が音を頼りにプレーするブラインドサッカー。

目の見えない選手を、耳が聞こえない僕がサポートする。

周囲から見ればちょっと不思議に思える光景かもしれない。

それでもお互いが持っていないものを支え合っているという充実感を、僕は感じていた。

そういえば、ボランティアに採用されたとき、職員からこんなことを聞かれた。

「スタッフや関係者との会話は手話にしますか。それとも筆談にしますか」

僕は迷わず、筆談を選択した。

確かに手話のほうが話はスムーズかもしれない。

けれど僕はあえて筆談を選ばせてもらった。

それは、手話通訳という第3者を介することなく、おなじ人と人として相手と直接、向き合いたかったから。

障害のない人たちが当たり前にそうしているように。

確かに手話のほうが話はスムーズかもしれない。

けれど僕はあえて筆談を選ばせてもらった。

それは、手話通訳という第3者を介することなく、おなじ人と人として相手と直接、向き合いたかったから。

障害のない人たちが当たり前にそうしているように。

聴覚障害のある夫婦と3歳の家族

木々の葉がすっかり色づいて、一足早く本格的な秋を迎えている北海道美瑛町。

この場所で、僕、春日晴樹(39)は、僕と同じように耳が聞こえない妻の史恵(35)、それに3歳のひとり息子の空知と暮らしている。

この場所で、僕、春日晴樹(39)は、僕と同じように耳が聞こえない妻の史恵(35)、それに3歳のひとり息子の空知と暮らしている。

もうじき40年となる半生を振り返ってみると、僕らはことあるたび、社会と自分たちとの間にある「壁」にぶつかってきたように思う。

耳の聞こえない僕たちが、耳の聞こえる人たちの世界で生きるのは本当に過酷なことだ。

東京などの大都市に比べると、地方では聴覚障害がある人の就職先は少ないと感じる。

電話応対が難しいという理由ひとつでほとんどの企業から断られてしまう。

頼みの綱の職業安定所で手話がつうじず、職員とコミュニケーションがうまく取れないこともめずらしくない。

大げさな話ではなく、数十社あたってみて1社でも働かせてくれるところがみつかれば御の字だ。もちろん、仕事の内容をこちらでえり好みすることなんてできやしない。

僕らにとっては働き口を見つけることも、生きる場所を自由に選択することさえままならないということだ。

最近では“共生社会”や“ノーマライゼーション”といった耳障りのいい言葉ばかりが使われるようになったけど、僕らは目の前に横たわり続ける「壁」の存在にぶちあたってきた。

耳の聞こえない僕たちが、耳の聞こえる人たちの世界で生きるのは本当に過酷なことだ。

東京などの大都市に比べると、地方では聴覚障害がある人の就職先は少ないと感じる。

電話応対が難しいという理由ひとつでほとんどの企業から断られてしまう。

頼みの綱の職業安定所で手話がつうじず、職員とコミュニケーションがうまく取れないこともめずらしくない。

大げさな話ではなく、数十社あたってみて1社でも働かせてくれるところがみつかれば御の字だ。もちろん、仕事の内容をこちらでえり好みすることなんてできやしない。

僕らにとっては働き口を見つけることも、生きる場所を自由に選択することさえままならないということだ。

最近では“共生社会”や“ノーマライゼーション”といった耳障りのいい言葉ばかりが使われるようになったけど、僕らは目の前に横たわり続ける「壁」の存在にぶちあたってきた。

「壁」は身近に、あちこちに

耳の聞こえる人にはなかなか気づくことが難しいかもしれないが、世の中を見渡すとこの「壁」はあちらこちらにある。

例えば、ランチタイムで混雑した飲食店に行ったとする。

みんなと同じように順番待ちの表に名前を書いて待つことにする。

しかし、店員が自分の名前を呼んでいても、当然、僕たちは気付くことができずに飛ばされてしまう。

そうすると順番待ちの表の状況や、店員の口の動きとにらめっこするしかない。

だから前の方に進んで、そわそわしながら待ち構えていると、今度は周りの客から嫌な顔をされることがある。

どうやら順番を抜かそうとしていると思われてしまったらしい・・・。

例えば、ランチタイムで混雑した飲食店に行ったとする。

みんなと同じように順番待ちの表に名前を書いて待つことにする。

しかし、店員が自分の名前を呼んでいても、当然、僕たちは気付くことができずに飛ばされてしまう。

そうすると順番待ちの表の状況や、店員の口の動きとにらめっこするしかない。

だから前の方に進んで、そわそわしながら待ち構えていると、今度は周りの客から嫌な顔をされることがある。

どうやら順番を抜かそうとしていると思われてしまったらしい・・・。

また、落とし物をしたり、道に迷ってしまったりして、いざというときに駆け込む交番もときにやっかいだ。

ある日、交番にいくと、パトロールに出ているのか中には誰もおらず「ご用の方はこちらに電話してください」という案内だけがおかれていた。

僕は途方に暮れたあと、道ゆく人になんとか助けを求め、代わりに電話をかけてもらうしかなかった。

ある日、交番にいくと、パトロールに出ているのか中には誰もおらず「ご用の方はこちらに電話してください」という案内だけがおかれていた。

僕は途方に暮れたあと、道ゆく人になんとか助けを求め、代わりに電話をかけてもらうしかなかった。

Jリーガーになる夢 憧れの人のことば

次から次へと、ゆく手をはばむ「壁」が現れるたび、僕は「またか」と思う。

それでも、「しかたがない」と現実をそのまま受け入れることはなるべくしたくなかった。

だから、あえてその「壁」に立ち向かうようにして生きてきたつもりだ。

それでも、「しかたがない」と現実をそのまま受け入れることはなるべくしたくなかった。

だから、あえてその「壁」に立ち向かうようにして生きてきたつもりだ。

子どもの頃の夢は、Jリーガーになることだった。

サッカーが大好きだったし、ボールを追いかけているときは障害のことが頭から離れて無心になれた。

でも、チームメイトたちの声が聞こえないから、パスを出すタイミングがなかなかうまくいかない。

そんなとき、テレビ局の取材で、憧れの存在だった三浦知良さんからこんな言葉をかけられた。

サッカーが大好きだったし、ボールを追いかけているときは障害のことが頭から離れて無心になれた。

でも、チームメイトたちの声が聞こえないから、パスを出すタイミングがなかなかうまくいかない。

そんなとき、テレビ局の取材で、憧れの存在だった三浦知良さんからこんな言葉をかけられた。

「耳が聞こえないことはハンデかもしれない。けれど、それを乗り越えられるかどうかは自分の努力次第。本気でプロになりたいという気持ちがあるのなら、耳が聞こえなくたってプロにはなれる」

それから僕は、耳が聞こえない分、ほかの誰よりも視野を広げてプレーしようと人一倍練習に励んだ。

でも、けがをしたことがきっかけでJリーガーの夢はついえてしまった。

ろう学校を卒業したあとは、いっときは会社勤めをした。

仕事は決して苦ではなかったけど、そこが自分の居場所だとは思えなかった。

でも、けがをしたことがきっかけでJリーガーの夢はついえてしまった。

ろう学校を卒業したあとは、いっときは会社勤めをした。

仕事は決して苦ではなかったけど、そこが自分の居場所だとは思えなかった。

そして、自分らしさを見つめるために、一念発起して世界一周の旅に出た。

そこで出会った人たちに勇気づけられ、もうひとつの夢だったJAXA=宇宙航空研究開発機構の採用試験を受けた。

耳が聞こえないのにJAXAなんて、と思うかもしれない。

確かにろう学校を出ただけで大学もいかず、宇宙開発に関わる専門的な知識もなければ、資格もない。

そこで出会った人たちに勇気づけられ、もうひとつの夢だったJAXA=宇宙航空研究開発機構の採用試験を受けた。

耳が聞こえないのにJAXAなんて、と思うかもしれない。

確かにろう学校を出ただけで大学もいかず、宇宙開発に関わる専門的な知識もなければ、資格もない。

それでも僕は、自分なりにどう組織に役に立てるかを訴え、耳の聞こえないJAXA職員となった。

障害のある子どもたちにも宇宙のことを知ってもらえるようイベントを企画したり、自分にしかできないと思ったことに取り組んだ。

障害のある子どもたちにも宇宙のことを知ってもらえるようイベントを企画したり、自分にしかできないと思ったことに取り組んだ。

「ぶつかることをおそれるな。立ち向かえ」

僕が東京パラリンピックのボランティアに応募したのは、障害のある自分たちだからこそ、同じように障害のある選手たちの気持ちを理解して、サポートできるかもしれないと思ったから。

幼少期に聴力を失い、耳が聞こえない妻とともに7日間、活動にあたった。

幼少期に聴力を失い、耳が聞こえない妻とともに7日間、活動にあたった。

コロナ禍のため、無観客で開かれた異例の大会。

担当したブラインドサッカーの会場に流れる空気はどこか異様だった。

観衆で埋め尽くされるはずだった観客席はがらんとしていた。

「そうか。選手たちの姿を間近でみられるのはボランティアの自分たちだけなんだ」

試合開始のホイッスルが鳴ったのか、選手が一斉に動きだす。

僕は会場に響いているであろう音を想像しながら、自分たちの目の前にいるアスリートたちの姿を食い入るように見つめた。

担当したブラインドサッカーの会場に流れる空気はどこか異様だった。

観衆で埋め尽くされるはずだった観客席はがらんとしていた。

「そうか。選手たちの姿を間近でみられるのはボランティアの自分たちだけなんだ」

試合開始のホイッスルが鳴ったのか、選手が一斉に動きだす。

僕は会場に響いているであろう音を想像しながら、自分たちの目の前にいるアスリートたちの姿を食い入るように見つめた。

目の見えない選手たちは何もおそれを感じていないようだった。

目の見える人は普通、自分の目の前に何かが近づくと、反射的に避けようとしたり、手でさえぎったりしてしまうだろう。

それでも彼らは、何らちゅうちょもせずに、体と体をぶつけあっている。

そんな姿にひきつけられているうちに、選手たちからこう呼びかけられているような気がした。

「ぶつかることをおそれるな。立ち向かえ」と。

目の見える人は普通、自分の目の前に何かが近づくと、反射的に避けようとしたり、手でさえぎったりしてしまうだろう。

それでも彼らは、何らちゅうちょもせずに、体と体をぶつけあっている。

そんな姿にひきつけられているうちに、選手たちからこう呼びかけられているような気がした。

「ぶつかることをおそれるな。立ち向かえ」と。

ボランティアに参加した大学生 興味なかったけど

埼玉県内の大学に通いながら教師を目指す、20歳の私。

その私もまた、ボランティアに参加して、自分と向き合うことになったひとりだ。

ボランティアに応募したのは、確か高校2年生のとき。

当時はなにか思い出づくりになるかな、くらいの軽い気持ちだったと思う。

そんな私は何を隠そう、オリンピックにもパラリンピックにもほとんど興味をもってこなかった。今まで競技を真剣に見たという記憶がない。

パラリンピックでは、聖火台の周りで感染対策を呼びかける仕事をまかされた。

当初は、街なかで外国の人などを案内する“シティキャスト”を任されるはずだった。

しかし、無観客での開催でその仕事がなくなってしまった。

選手との直接の関わりはなかったけど、不思議なもので自分も大会の一員だという気持ちが次第に強くなっていった。

そして、初めてパラリンピックというものを真剣に見てみることにした。

その私もまた、ボランティアに参加して、自分と向き合うことになったひとりだ。

ボランティアに応募したのは、確か高校2年生のとき。

当時はなにか思い出づくりになるかな、くらいの軽い気持ちだったと思う。

そんな私は何を隠そう、オリンピックにもパラリンピックにもほとんど興味をもってこなかった。今まで競技を真剣に見たという記憶がない。

パラリンピックでは、聖火台の周りで感染対策を呼びかける仕事をまかされた。

当初は、街なかで外国の人などを案内する“シティキャスト”を任されるはずだった。

しかし、無観客での開催でその仕事がなくなってしまった。

選手との直接の関わりはなかったけど、不思議なもので自分も大会の一員だという気持ちが次第に強くなっていった。

そして、初めてパラリンピックというものを真剣に見てみることにした。

障害のある人たちと、私との距離

私はこれまで、障害のある人と関わった経験が数えるほどしかない。

そして、それは苦い思い出だ。

そして、それは苦い思い出だ。

小学校高学年の頃だったろうか。ひとりで信号待ちをしていたときのこと。

「一緒に道路を渡ってくれませんか」

声の主は初老の男性だった。どうやら目が不自由なようだ。

私は慌てて周囲を見渡したが、男性は間違いなく自分に向かって話しかけているらしい。

もしも誰かほかの人が近くにいたのなら、そのときの私はいそいそとその場を立ち去っていただろう。

逃げ場を失った私は、男性に言われるがままに肩を差し出したが、心の中には戸惑いが広がっていき、それを相手に感じ取られないようにするのに精一杯だった。

「ありがとう」

そう言い残して去っていく男性の後ろ姿をながめながら、ほっとした気持ちとともに、心の底から手を差し伸べることができなかった自分に情けなさを感じていた。

差別とか偏見の気持ちをもっているつもりはない。

けれど障害のある人たちは私にとって、どこか遠い存在のように思えていた。

私は慌てて周囲を見渡したが、男性は間違いなく自分に向かって話しかけているらしい。

もしも誰かほかの人が近くにいたのなら、そのときの私はいそいそとその場を立ち去っていただろう。

逃げ場を失った私は、男性に言われるがままに肩を差し出したが、心の中には戸惑いが広がっていき、それを相手に感じ取られないようにするのに精一杯だった。

「ありがとう」

そう言い残して去っていく男性の後ろ姿をながめながら、ほっとした気持ちとともに、心の底から手を差し伸べることができなかった自分に情けなさを感じていた。

差別とか偏見の気持ちをもっているつもりはない。

けれど障害のある人たちは私にとって、どこか遠い存在のように思えていた。

目に見えたものを信じて

そんな私が、初めて真剣に向き合ったパラリンピックから、いつしか目が離せなくなっていた。

不自由で、かわいそうな人たち。

私が抱いていたイメージを軽々とこえていくように、選手たちは競技とまっすぐに向き合っていた。

不自由で、かわいそうな人たち。

私が抱いていたイメージを軽々とこえていくように、選手たちは競技とまっすぐに向き合っていた。

「障害があるから何かができないということではなく、周りの人も関わりながらどうやって可能にしていくか。人間ってすごい可能性をひめているんだ」

ぼんやりと、そんなことを考えていた。

将来、教師になれたとき、障害のある子どもたちと接することがあるかもしれない。

そのことを想像したとき、あのとき、横断歩道で感じていたような戸惑いはもうなく、その未来がくるのが楽しみな自分がいる。

子どもたちには、先入観にとらわれずに自分の目で確かめること、そして自分の目に見えたものを信じる大切さを伝えていきたいと、思う。

将来、教師になれたとき、障害のある子どもたちと接することがあるかもしれない。

そのことを想像したとき、あのとき、横断歩道で感じていたような戸惑いはもうなく、その未来がくるのが楽しみな自分がいる。

子どもたちには、先入観にとらわれずに自分の目で確かめること、そして自分の目に見えたものを信じる大切さを伝えていきたいと、思う。

春日さんの妻 閉会式で「ありがとう」

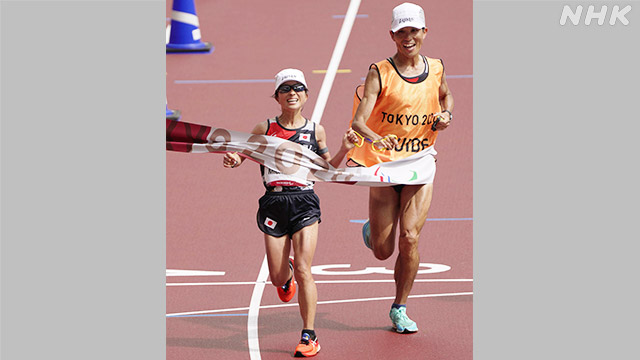

パラリンピックの閉会式。

耳の聞こえない僕、春日晴樹は、妻の史恵がボランティアを代表して花束を受けとる姿を眺めていた。

壇上に上がった妻は、会場からおくられる拍手に笑顔で応えていた。

そして、幾度も幾度も「ありがとう」という手話の動きを繰り返していた。

耳の聞こえない僕、春日晴樹は、妻の史恵がボランティアを代表して花束を受けとる姿を眺めていた。

壇上に上がった妻は、会場からおくられる拍手に笑顔で応えていた。

そして、幾度も幾度も「ありがとう」という手話の動きを繰り返していた。

障害があるからこそ挑める

僕は、こんな質問を投げかけられることがある。

「聴覚障害が完治する治療や薬ができたら試してみますか」

この問いに対する、僕の答えはノーだ。

僕はいま、耳が聞こえなくて良かったと、心の底からそう思っている。

確かに障害のある人の人生は多くの苦しみと苦労の上にある。

多くの悔しさと葛藤のはざまでもがいている。

笑顔の裏には多くのつらさがあり、多くの壁を乗り越えてきたことを忘れないでほしい。

それでも僕は、耳が聞こえないからこそ、いろんな挑戦ができたし、これからも耳が聞こえないからこそ、いろんな挑戦をしていくんだろうと思う。

障害のある僕は、ともすれば弱い立場の人間にみられがちだった。

ただ、それは同時に強くなれる可能性を秘めていると言えないだろうか。

耳が聞こえない僕には、僕にしか聞こえない音があると思っている。

「聴覚障害が完治する治療や薬ができたら試してみますか」

この問いに対する、僕の答えはノーだ。

僕はいま、耳が聞こえなくて良かったと、心の底からそう思っている。

確かに障害のある人の人生は多くの苦しみと苦労の上にある。

多くの悔しさと葛藤のはざまでもがいている。

笑顔の裏には多くのつらさがあり、多くの壁を乗り越えてきたことを忘れないでほしい。

それでも僕は、耳が聞こえないからこそ、いろんな挑戦ができたし、これからも耳が聞こえないからこそ、いろんな挑戦をしていくんだろうと思う。

障害のある僕は、ともすれば弱い立場の人間にみられがちだった。

ただ、それは同時に強くなれる可能性を秘めていると言えないだろうか。

耳が聞こえない僕には、僕にしか聞こえない音があると思っている。

そして3歳の息子、空知へ。

君がもう少し大きくなったとき、耳が聞こえない両親のことをどんなふうに思うのだろう。

君が何をするのも君自身の自由なのだから、その目でたくさんの景色をみて、自分で選択できる人になってほしい。

東京パラリンピックを終えて、僕が次に向かう挑戦。

それは息子と向き合いながらその成長を見守っていくことだと思っている。

君がもう少し大きくなったとき、耳が聞こえない両親のことをどんなふうに思うのだろう。

君が何をするのも君自身の自由なのだから、その目でたくさんの景色をみて、自分で選択できる人になってほしい。

東京パラリンピックを終えて、僕が次に向かう挑戦。

それは息子と向き合いながらその成長を見守っていくことだと思っている。