くつろぎの1杯、くつろげない価格に!?

コロナ禍で自宅にいることが多くなり、コーヒーを飲む機会が増えたという人もいるかもしれません。

今、そのコーヒーに、値上げの波が押し寄せています。背景には、世界最大の産地で起きている“異変”があります。

(サンパウロ支局・木村隆介)

今、そのコーヒーに、値上げの波が押し寄せています。背景には、世界最大の産地で起きている“異変”があります。

(サンパウロ支局・木村隆介)

高騰するコーヒー豆

パスタや食用油など、生活に欠かせない食品関連の値上げが相次いでいますが、コーヒーも例外ではありません。

「UCC上島珈琲」や「味の素AGF」、「キーコーヒー」といった大手メーカーが、9月から10月にかけて出荷価格の見直しを決め、店頭での小売価格が、いずれも20%ほど上がることになりました。

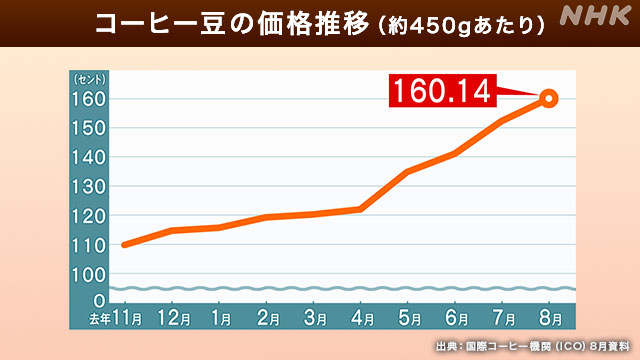

大きな理由が、コーヒー豆の国際価格の上昇です。

国際コーヒー機関によりますと、8月のコーヒー豆の国際価格は、平均で1ポンド(約450グラム)当たり1.6ドル余りと、去年の同じ時期に比べて40%近く上昇しました。

大きな理由が、コーヒー豆の国際価格の上昇です。

国際コーヒー機関によりますと、8月のコーヒー豆の国際価格は、平均で1ポンド(約450グラム)当たり1.6ドル余りと、去年の同じ時期に比べて40%近く上昇しました。

コーヒー豆の国際価格の値上がりは10か月連続。

2014年以来、7年ぶりの高値水準となっています。

2014年以来、7年ぶりの高値水準となっています。

最大の産地で起きた異変

価格高騰の背景には、コーヒー豆の生産で世界の4割近くを占め、不動の1位を誇る南米ブラジルで起きた異変があります。

日本と季節が逆のブラジルでは、8月にかけて約30年ぶりと言われる記録的な寒波に見舞われました。

この結果、ブラジル有数のコーヒー産地・南東部のサンパウロ州では、通常は緑に覆われるコーヒー農園の木々が、茶色く枯れてしまう現象が続発したのです。

日本と季節が逆のブラジルでは、8月にかけて約30年ぶりと言われる記録的な寒波に見舞われました。

この結果、ブラジル有数のコーヒー産地・南東部のサンパウロ州では、通常は緑に覆われるコーヒー農園の木々が、茶色く枯れてしまう現象が続発したのです。

被害をもたらしたのは、「霜」です。

コーヒーの木は寒さに弱く、一度霜が降りると、細胞が壊れ、たった1日で枯れてしまいます。根元まで枯れると切ってしまうほかなく、木を植え直して再び同じように収穫できるようになるまでには5年以上かかるといいます。

コーヒーの木は寒さに弱く、一度霜が降りると、細胞が壊れ、たった1日で枯れてしまいます。根元まで枯れると切ってしまうほかなく、木を植え直して再び同じように収穫できるようになるまでには5年以上かかるといいます。

ブラジル政府は、霜の被害を受けたコーヒーは、最大で国全体のおよそ20%に及ぶと試算しています。

大きな被害を受けた農園経営者は、私たちの取材に肩を落としました。

大きな被害を受けた農園経営者は、私たちの取材に肩を落としました。

コーヒー農園の経営者 アントニオ・グラルトさん

「こんな状況はこの20年で一度も経験したことがありません。1万1000本ものコーヒーの木を大切に育ててきたんです。なんとか元に戻したいと思っていますが、この状況を見るかぎり難しいでしょう。すべての投資が台なしになりました」

「こんな状況はこの20年で一度も経験したことがありません。1万1000本ものコーヒーの木を大切に育ててきたんです。なんとか元に戻したいと思っていますが、この状況を見るかぎり難しいでしょう。すべての投資が台なしになりました」

さらなる試練も

霜に加えて、現地のコーヒー生産者がいま、強く警戒しているのが、干ばつの影響です。

ブラジルでは、このところ極端に雨が少ない状態が続いていて、南部を中心に、90年ぶりとも言われる深刻な干ばつが起きています。

コーヒーの木は、9月の末から10月にかけて開花のシーズンを迎えますが、その時期になっても雨が降らないと、コーヒーは花をつけません。

花をつけないと実もならないため、生産量の減少につながります。

花をつけないと実もならないため、生産量の減少につながります。

生産者を支援?!“コーヒーコイン”

天候不順で打撃を受けたブラジルの産地の中には、生産者の支援につなげようという動きも出ています。

その一つが「コーヒーコイン」です。

その一つが「コーヒーコイン」です。

もともと、コーヒー豆の生産に必要な資金を多くの投資家から集めようと、生産者組合の1つが準備してきた取り組みで、ことし7月、発行が始まりました。

1コイン当たりコーヒー豆1キロと交換できる仕組みで、誰でも売買ができます。そして、コインの価格は、豆の市場価格の動きなどに応じて変動します。コーヒーが不作となったため、コーヒーコインの価格は、発行時に比べて、およそ40%上昇。今後も天候不順が予想されるなか、豆の値上がりを見込んでコインを買う投資家が増えたのです。

コインの発行枚数は、発行当初の6倍の6万枚に増えました。

1コイン当たりコーヒー豆1キロと交換できる仕組みで、誰でも売買ができます。そして、コインの価格は、豆の市場価格の動きなどに応じて変動します。コーヒーが不作となったため、コーヒーコインの価格は、発行時に比べて、およそ40%上昇。今後も天候不順が予想されるなか、豆の値上がりを見込んでコインを買う投資家が増えたのです。

コインの発行枚数は、発行当初の6倍の6万枚に増えました。

組合にとっては、コーヒーの栽培に縁がない人たちを含めて幅広い資金が集まるのが大きなメリットになるといいます。

価格の高騰で利益が出るようになれば、組合ではコーヒー農家の支援も行う方針です。

価格の高騰で利益が出るようになれば、組合ではコーヒー農家の支援も行う方針です。

コーヒーコイン運営組合代表 ルイス・アウビナーチさん

「われわれに貴重な資金をもたらしてくれています。将来は使いみちを増やして、コインの収入で農家が農機具を買えるようにもしたい」

「われわれに貴重な資金をもたらしてくれています。将来は使いみちを増やして、コインの収入で農家が農機具を買えるようにもしたい」

世界で需要増 コーヒー価格の行方は?

最大の産地ブラジルで起きた生産減。

現地の専門家は、コーヒーの価格が今後、上がっていくのは避けられないと見ています。

現地の専門家は、コーヒーの価格が今後、上がっていくのは避けられないと見ています。

「丸紅」現地コーヒー関連会社 松井俊樹 副社長

「ことしに入り、コロナ禍からの経済の回復を見越す形で世界的にエネルギー価格が上がり、輸送コストなども上昇していました。それに追い打ちをかけるように一大産地で天候不順が起き、コーヒー豆の値段が上がってしまいました。商品価格への影響は、今後もある程度、避けられないといえます」

「ことしに入り、コロナ禍からの経済の回復を見越す形で世界的にエネルギー価格が上がり、輸送コストなども上昇していました。それに追い打ちをかけるように一大産地で天候不順が起き、コーヒー豆の値段が上がってしまいました。商品価格への影響は、今後もある程度、避けられないといえます」

コーヒーの需要面にも、価格上昇の要因があります。アジアの国々で消費が増えていることです。

特に、中国で今後、欧米や日本のようなコーヒー文化が定着すれば、需要は劇的に増えるといわれます。

生産国側がしっかりと生産を伸ばすことで、需要の伸びを支えていく必要が出ています。

特に、中国で今後、欧米や日本のようなコーヒー文化が定着すれば、需要は劇的に増えるといわれます。

生産国側がしっかりと生産を伸ばすことで、需要の伸びを支えていく必要が出ています。

コーヒー豆の値上がりは、生産者にとっては生産意欲を高めるプラスの要因として働きます。

その結果、収穫が増えていけば、長い目で見て安定供給にも寄与することになります。

コーヒー愛好家のひとりとして、生産者の人たちには、天候不順という苦境をなんとか乗り越えてほしいと思います。

その結果、収穫が増えていけば、長い目で見て安定供給にも寄与することになります。

コーヒー愛好家のひとりとして、生産者の人たちには、天候不順という苦境をなんとか乗り越えてほしいと思います。

サンパウロ支局長

木村 隆介

2003年(平成15年)入局

ベルリン支局、経済部などを経て、現在は中南米の取材を担当

木村 隆介

2003年(平成15年)入局

ベルリン支局、経済部などを経て、現在は中南米の取材を担当