量子コンピューターは本当にすごいのか?

その驚異の計算能力は、現代社会のセキュリティーを支えている「暗号」すら、いとも簡単に破ってしまう可能性があるそうです。

世界で開発競争が過熱し、経済ニュースの注目ワードにもなっています。

そんな中、7月にIBMの量子コンピューターが日本で稼働を始めました。本当に、世の中をがらりと変えてしまうのでしょうか。それを知りたくて話を聞きに行きました。

(おはよう日本 おはBizキャスター 布施谷博人)

世界で開発競争が過熱し、経済ニュースの注目ワードにもなっています。

そんな中、7月にIBMの量子コンピューターが日本で稼働を始めました。本当に、世の中をがらりと変えてしまうのでしょうか。それを知りたくて話を聞きに行きました。

(おはよう日本 おはBizキャスター 布施谷博人)

静寂のコンピュータールーム

訪ねたのは神奈川県川崎市の「かわさき新産業創造センター」。

量子コンピューターは高さ3メートルほどの筒状のマシン。

音はほとんどしません。チカチカ光が点滅しているようなところもありません。

24時間休みなく稼働しているそうですが、動いているというよりは、静かにそこに「いる」といった印象でした。

案内してくれたのはマシンを導入した東京大学の理事・副学長の相原博昭教授とIBMの皆さん。

これまではアメリカにある量子コンピューターをネット経由で利用してきましたが、大学や日本企業の専用マシンとして使うため、相原さんらが中心になって動いたそうです。

IBMがアメリカ以外で設置しているのは、ドイツと日本だけだそうです。

量子コンピューターは高さ3メートルほどの筒状のマシン。

音はほとんどしません。チカチカ光が点滅しているようなところもありません。

24時間休みなく稼働しているそうですが、動いているというよりは、静かにそこに「いる」といった印象でした。

案内してくれたのはマシンを導入した東京大学の理事・副学長の相原博昭教授とIBMの皆さん。

これまではアメリカにある量子コンピューターをネット経由で利用してきましたが、大学や日本企業の専用マシンとして使うため、相原さんらが中心になって動いたそうです。

IBMがアメリカ以外で設置しているのは、ドイツと日本だけだそうです。

東京大学理事・副学長 相原博昭教授

「技術革新が予想よりも早く進み、驚いています。イノベーションが目の前で起こっている時、使えるものが目の前にあるか、ないかは大きな違いですからね」

「技術革新が予想よりも早く進み、驚いています。イノベーションが目の前で起こっている時、使えるものが目の前にあるか、ないかは大きな違いですからね」

相原さんは導入のねらいをそう話しました。

マシンの内部は、実は大半が特殊な金属製の冷却装置。現場の人たちはその見た目から「シャンデリア」と呼んでいました。

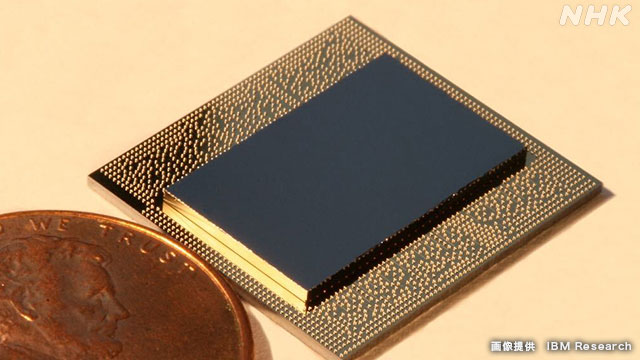

そして、その先端に頭脳にあたる演算装置(プロセッサー)があるのですが、なんとアメリカの1セント硬貨ほどの大きさだといいます。

それをマイナス273度に冷やして電気抵抗のない超伝導の状態を作り出し、量子力学という物理法則をつかって計算を行うそうです。

それをマイナス273度に冷やして電気抵抗のない超伝導の状態を作り出し、量子力学という物理法則をつかって計算を行うそうです。

全く新しい計算方法

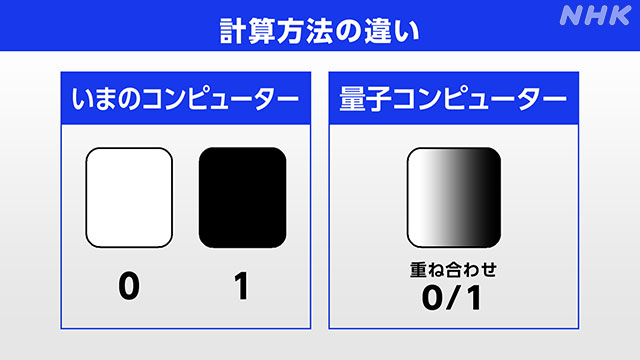

その計算の仕方は、今のコンピューターと量子コンピューターとでは決定的に違うそうです。

今のパソコンは、データをすべて「0」か「1」にして計算する、と聞いたことがあると思います。

これに対して量子コンピューターは、「0でもあり1でもある」という重ね合わさった状態をつくりだして計算を行います。

「ONでもありOFFでもある。動いていると同時に止まってもいる。起きていて、寝ている…」

現実世界でいうとそんな状態、ありえないですよね。

しかし極小の物理法則の量子力学の世界では、確かに、そんな不思議な性質があらわれるのだそうです。

これに対して量子コンピューターは、「0でもあり1でもある」という重ね合わさった状態をつくりだして計算を行います。

「ONでもありOFFでもある。動いていると同時に止まってもいる。起きていて、寝ている…」

現実世界でいうとそんな状態、ありえないですよね。

しかし極小の物理法則の量子力学の世界では、確かに、そんな不思議な性質があらわれるのだそうです。

重ねあわせ、いっぺんで計算

そして、この重ね合わさった状態をうまく使って計算すると、今のコンピューターを上回るスピードで答えを見つけられる可能性があるというのです。

わかったような、わからないような…、頭の中が重ね合わさっています、といった顔だったのでしょうか?

わかったような、わからないような…、頭の中が重ね合わさっています、といった顔だったのでしょうか?

東京大学理事・副学長 相原博昭教授

「いま、われわれが使っているコンピューターも、中でどうやって動いているか、詳しくは知らないですよね。でも使い方さえ習えば答えはでるわけです。量子も同じです。法則を知らなくても、答えはでてくるので」。

「いま、われわれが使っているコンピューターも、中でどうやって動いているか、詳しくは知らないですよね。でも使い方さえ習えば答えはでるわけです。量子も同じです。法則を知らなくても、答えはでてくるので」。

そういうものだと思って前に進みましょう。相原さんやIBMの皆さんのアドバイスです。

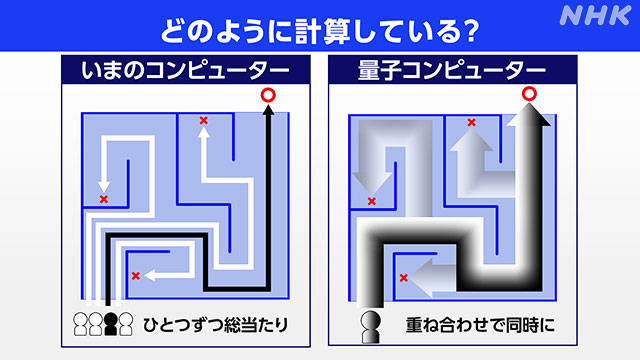

イメージしやすいようにと、後日、あるたとえを教えてもらいました。迷路のゴールを探す問題です。

イメージしやすいようにと、後日、あるたとえを教えてもらいました。迷路のゴールを探す問題です。

今のコンピューターは、ルートを一つ一つ順番に、総当たりで調べつくしてゴールを探します(左図)。

これに対して量子コンピューターの計算の仕方は、まず、すべてのルートを重ね合わせて、そこからゴールにたどりつくルートだけを絞り込んでいくのだそうです(右図)。

確かに、迷路が複雑になればなるほど、計算回数は劇的に少なくなりそうです。

これに対して量子コンピューターの計算の仕方は、まず、すべてのルートを重ね合わせて、そこからゴールにたどりつくルートだけを絞り込んでいくのだそうです(右図)。

確かに、迷路が複雑になればなるほど、計算回数は劇的に少なくなりそうです。

どんな計算ができるのか

量子コンピューターのこの原理を使えば、今のスーパーコンピューターでも計算に時間がかかりすぎるいくつかの分野で、大きな計算能力を発揮すると見られています。

実際、2019年には、グーグルが開発中の量子コンピューターを使い、特殊な問題ではあるものの「スパコンで1万年かかる計算を、200秒で解いた」と発表して話題になりました。

実際、2019年には、グーグルが開発中の量子コンピューターを使い、特殊な問題ではあるものの「スパコンで1万年かかる計算を、200秒で解いた」と発表して話題になりました。

また、現代社会の通信や金融の安全を守るために欠かせない「暗号」。

いまは現実的にはとけないとされている暗号も、量子コンピューターを使えば、解読できる可能性があると、理論上、わかっているそうです。

こう聞くだけで、量子コンピューターのポテンシャルの大きさが感じられませんか。

いまは現実的にはとけないとされている暗号も、量子コンピューターを使えば、解読できる可能性があると、理論上、わかっているそうです。

こう聞くだけで、量子コンピューターのポテンシャルの大きさが感じられませんか。

ビジネスへの応用は

実際に動くマシンが登場したことで、将来、ビジネスに応用することをみすえた研究も始まっています。

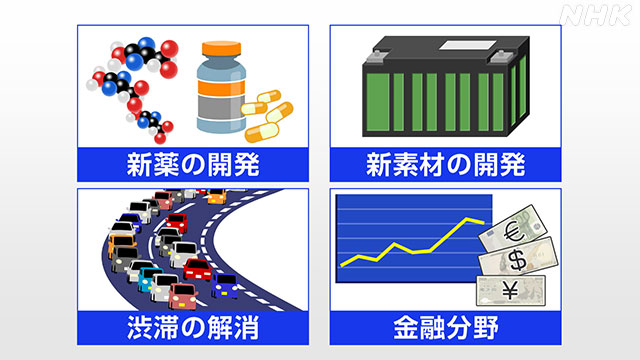

有望視されているのが、原子・分子レベルの膨大な計算が必要な分野。

たとえば「新薬」や高性能バッテリーなど「新素材、新材料」の開発。

また無数の車をうまくコントロールして「渋滞を解消する」といった社会課題の解決。

世界中の株式市場などのデータを分析する「金融分野」のシミュレーションなどへの利用も期待されています。

東京大学とともに、東芝、日立製作所、三菱ケミカル、トヨタ自動車、みずほFG、三菱UFJFGなど、複数の日本企業が協議会をつくり、日本に来たマシンを使って、日夜、研究を行っています。

たとえば「新薬」や高性能バッテリーなど「新素材、新材料」の開発。

また無数の車をうまくコントロールして「渋滞を解消する」といった社会課題の解決。

世界中の株式市場などのデータを分析する「金融分野」のシミュレーションなどへの利用も期待されています。

東京大学とともに、東芝、日立製作所、三菱ケミカル、トヨタ自動車、みずほFG、三菱UFJFGなど、複数の日本企業が協議会をつくり、日本に来たマシンを使って、日夜、研究を行っています。

東京大学理事・副学長 相原博昭教授

「これは計算機ですから、使うことが重要です。何に使うと、この量子コンピューターが持つポテンシャルや可能性を引き出せるのかを、はっきりさせる。そうすることで、どんなハードウエア(マシン)が必要なのかという研究にもつながっていくと思っています」

「これは計算機ですから、使うことが重要です。何に使うと、この量子コンピューターが持つポテンシャルや可能性を引き出せるのかを、はっきりさせる。そうすることで、どんなハードウエア(マシン)が必要なのかという研究にもつながっていくと思っています」

成果は目の前…?

量子コンピューターが稼働し、産学の研究も始まった。では、画期的な成果は、目の前なのでしょうか?相原さんは「まだまだかかると思います」といいます。

まず、マシンが稼働したといっても、さらに相当な性能向上が必要です。

私たちがふだん使うパソコンには、32ビット、64ビットといった、一度の計算で処理できるデータの単位があります。量子コンピューターにも、同じように量子ビットという一度に処理できる単位があります。

まず、マシンが稼働したといっても、さらに相当な性能向上が必要です。

私たちがふだん使うパソコンには、32ビット、64ビットといった、一度の計算で処理できるデータの単位があります。量子コンピューターにも、同じように量子ビットという一度に処理できる単位があります。

今回、日本に導入されたマシンは27量子ビット。性能は年々、向上し、IBMからは再来年に1121量子ビットのマシンが登場予定ですが、新薬や新素材開発などで、量子コンピューターが、驚異の計算能力を発揮するためには、100万量子ビットが必要と言われています。

また極小の量子を制御するのは、やはり簡単ではなく、計算中にノイズが発生し、エラーがでてしまうことも克服しなければならないといいます。

理想的なコンピューターができるには、10年、20年単位の時間が必要とみられています。

マシンを使いこなすのに必要なアプリケーションも、いまは「宝探し」のような状態で、実用性あるアプリを探索している段階だといいます。

また極小の量子を制御するのは、やはり簡単ではなく、計算中にノイズが発生し、エラーがでてしまうことも克服しなければならないといいます。

理想的なコンピューターができるには、10年、20年単位の時間が必要とみられています。

マシンを使いこなすのに必要なアプリケーションも、いまは「宝探し」のような状態で、実用性あるアプリを探索している段階だといいます。

よちよち歩きを脱したところ

ですので、今の量子コンピューターは、「よちよち歩きの赤ん坊が、ちょっと運動ができる子どもになったくらい」と表現する人もいます。

それには相原さん。こう付け加えました。

それには相原さん。こう付け加えました。

東京大学理事・副学長 相原博昭教授

「赤ん坊がそこまで育つときに、脳細胞は爆発的に増えているわけです。量子コンピューターも、いま最初の爆発が起きている段階です。重要なのは、いまこの瞬間に、研究に参加しているかどうかだと思います」

「赤ん坊がそこまで育つときに、脳細胞は爆発的に増えているわけです。量子コンピューターも、いま最初の爆発が起きている段階です。重要なのは、いまこの瞬間に、研究に参加しているかどうかだと思います」

ブレークスルーの予感

ビジネス応用を目指す最前線の人たちも、同じ考えのようです。

ハード・ソフト両面の開発が世界で加速する中、世界のどこかで、数年内に、ある特定の分野で実用可能な、ブレークスルーが飛び出すかもしれないという予感があるようです。

ハード・ソフト両面の開発が世界で加速する中、世界のどこかで、数年内に、ある特定の分野で実用可能な、ブレークスルーが飛び出すかもしれないという予感があるようです。

日を改めてたずねた、みずほリサーチ&テクノロジーズの宇野隼平さんは、そうした考えをもつ1人。

専門は物理学の素粒子理論で、3年前から、本格的に量子コンピューターを金融分野に応用していく研究を始めたそうです。

株価の高速シミュレーションやリスク分析の技術。

量子コンピューターが将来、暗号を破ってしまう事態に備えた防御技術の開発につながる研究を、日本に導入されたマシンを使って進めています。

専門は物理学の素粒子理論で、3年前から、本格的に量子コンピューターを金融分野に応用していく研究を始めたそうです。

株価の高速シミュレーションやリスク分析の技術。

量子コンピューターが将来、暗号を破ってしまう事態に備えた防御技術の開発につながる研究を、日本に導入されたマシンを使って進めています。

みずほリサーチ&テクノロジーズ 宇野隼平さん

「もしかしたら、すぐにもアプリケーションが出てくるかもしれません。数年、5年、10年ぐらいで出てきた時に、直ちに使いこなせるようにしておくためには、常に世界の最先端の情報を入れながら、いまから人材育成と体制構築を進めておくことが必要だと思っています」

「もしかしたら、すぐにもアプリケーションが出てくるかもしれません。数年、5年、10年ぐらいで出てきた時に、直ちに使いこなせるようにしておくためには、常に世界の最先端の情報を入れながら、いまから人材育成と体制構築を進めておくことが必要だと思っています」

“量子大競争” 日本は勝てるのか

今回は日本に導入されたIBMのマシンを軸に話を進めていますが、量子コンピューターは、ほかにもグーグル、マイクロソフト、中国のアリババ、カナダのベンチャー・DーWave Systemsなどのメーカーや大学が入り乱れてさまざまなタイプの研究・開発が進んでいます。

東芝、日立、NEC、富士通なども、それぞれ得意分野を持って存在感を示しています。

もちろん国レベルの競争も激しく、アメリカ、中国が相次いで量子技術を国家プロジェクトに位置づけて1000億円を超える巨額の投資を決定。

トップ争いを繰り広げています。

日本も2020年1月に内閣府を中心に「量子技術イノベーション戦略」をまとめ、本腰を入れはじめました。

“量子大競争”ともいえる状況に日本は立ち向かえるのでしょうか。

東芝、日立、NEC、富士通なども、それぞれ得意分野を持って存在感を示しています。

もちろん国レベルの競争も激しく、アメリカ、中国が相次いで量子技術を国家プロジェクトに位置づけて1000億円を超える巨額の投資を決定。

トップ争いを繰り広げています。

日本も2020年1月に内閣府を中心に「量子技術イノベーション戦略」をまとめ、本腰を入れはじめました。

“量子大競争”ともいえる状況に日本は立ち向かえるのでしょうか。

東京大学理事・副学長 相原博昭教授

「アメリカ、中国が国をあげて突出して進んでいるのは明らかな事実です。この機会を逃すと取り返しのつかないことになる気がします。日本には歴史的に、量子技術に対する基礎的な力があり、研究者も企業もいます。ここで態勢を整えて取り組めば、アメリカ、中国、あるいはグーグル、IBMに追いつく、あるいは遅れずに先端を保てると思っています」

「アメリカ、中国が国をあげて突出して進んでいるのは明らかな事実です。この機会を逃すと取り返しのつかないことになる気がします。日本には歴史的に、量子技術に対する基礎的な力があり、研究者も企業もいます。ここで態勢を整えて取り組めば、アメリカ、中国、あるいはグーグル、IBMに追いつく、あるいは遅れずに先端を保てると思っています」

そして、最後に、相原さんが強調したのが“量子人材”の育成でした。

東京大学理事・副学長 相原博昭教授

「次世代の若い人たちがこのイノベーションやチャレンジに参加してくれることに期待しています。今回、導入した量子コンピューターが、日本から爆発的な新たな展開を生み出す起爆剤になればと思っています」

「次世代の若い人たちがこのイノベーションやチャレンジに参加してくれることに期待しています。今回、導入した量子コンピューターが、日本から爆発的な新たな展開を生み出す起爆剤になればと思っています」

量子コンピューターはすごいのか?

社会を変革する大きな可能性を最前線の人たちは確信しています。同時に、未知数な面も確かにあるようです。

いまは突き進む時期なのか、それとも、いましばらく様子見なのか?できれば「前のめり」にあってほしい。

それもかなりの前傾姿勢で。

日本発のブレークスルーを期待したいと思います。

社会を変革する大きな可能性を最前線の人たちは確信しています。同時に、未知数な面も確かにあるようです。

いまは突き進む時期なのか、それとも、いましばらく様子見なのか?できれば「前のめり」にあってほしい。

それもかなりの前傾姿勢で。

日本発のブレークスルーを期待したいと思います。

おはよう日本 おはBizキャスター(経済部デスク)

布施谷 博人

平成5年入局

経済部の記者として金融の現場や財務省を取材

アメリカ・ワシントンに駐在しTPPやアメリカの金融政策を取材した

布施谷 博人

平成5年入局

経済部の記者として金融の現場や財務省を取材

アメリカ・ワシントンに駐在しTPPやアメリカの金融政策を取材した

経済番組ディレクター

佐藤 一樹

現在おはBizでEyes onのリポート制作を担当

佐藤 一樹

現在おはBizでEyes onのリポート制作を担当