さよなら無き“コロナ死”にサヨナラを

「最期にもう一度だけ会いたい」

今も、新型コロナで大切な人を亡くした遺族たちの多くが、この思いを実現できずにいます。

葬儀の場で、残された人たちの切実な願いに応えようとする取り組みや、心のケアに力を入れる団体を取材しました。

(おはよう日本 チーフディレクター 大淵光彦・ディレクター 朝隈芽生)

今も、新型コロナで大切な人を亡くした遺族たちの多くが、この思いを実現できずにいます。

葬儀の場で、残された人たちの切実な願いに応えようとする取り組みや、心のケアに力を入れる団体を取材しました。

(おはよう日本 チーフディレクター 大淵光彦・ディレクター 朝隈芽生)

実感なきまま別れたくない

「最期の対面はできません」

葬儀業者から一度こう告げられたものの、大切な家族との別れを大事にしたいという気持ちをあきらめなかった人がいます。

葬儀業者から一度こう告げられたものの、大切な家族との別れを大事にしたいという気持ちをあきらめなかった人がいます。

都内に住む20代の荻野綾さん(仮名)。ことし7月、新型コロナで96歳の祖母、百合さんを亡くしました。

母子家庭で育った綾さんにとって、学生時代まで同居していた百合さんは、食事や勉強、生活の面倒までずっと見てくれた、かけがえのない存在でした。

10年前から百合さんは高齢者施設に入居し、綾さんとは別々に暮らしていましたが、ことし6月、施設でクラスターが起き、百合さんも感染、入院することになりました。

入院からおよそ1か月後、百合さんは体調が悪化し亡くなります。

この時、綾さんは立ち会うことができませんでした。

病院の霊安室を訪れた綾さんが目にしたのは、感染対策のための納体袋に入った百合さんの姿です。

顔部分だけが透明になっているシートから対面しようとしましたが、納体袋のサイズが合っていなかったため、口元しか見ることができませんでした。

さらに、葬儀業者からは「遺体は直接、火葬場に運びますが、遺族は入れません」と告げられました。

母子家庭で育った綾さんにとって、学生時代まで同居していた百合さんは、食事や勉強、生活の面倒までずっと見てくれた、かけがえのない存在でした。

10年前から百合さんは高齢者施設に入居し、綾さんとは別々に暮らしていましたが、ことし6月、施設でクラスターが起き、百合さんも感染、入院することになりました。

入院からおよそ1か月後、百合さんは体調が悪化し亡くなります。

この時、綾さんは立ち会うことができませんでした。

病院の霊安室を訪れた綾さんが目にしたのは、感染対策のための納体袋に入った百合さんの姿です。

顔部分だけが透明になっているシートから対面しようとしましたが、納体袋のサイズが合っていなかったため、口元しか見ることができませんでした。

さらに、葬儀業者からは「遺体は直接、火葬場に運びますが、遺族は入れません」と告げられました。

荻野綾さん(仮名)

「こんなに雑にされてしまうんだ。私のおばあちゃんなのにみたいな気持ちがあって、悔しかったですね。しかも翌日の夕方には火葬になりますってことで、このままだと実感がないまま終わってしまって、ずっと後悔という形になるだろうなと。ちゃんとしたお別れをしてあげたいと思いました」

「こんなに雑にされてしまうんだ。私のおばあちゃんなのにみたいな気持ちがあって、悔しかったですね。しかも翌日の夕方には火葬になりますってことで、このままだと実感がないまま終わってしまって、ずっと後悔という形になるだろうなと。ちゃんとしたお別れをしてあげたいと思いました」

綾さんは「なんとか対面することはできないか」と、急きょ、ネットで別の葬儀業者を探しました。

すると、十分な感染対策をしたうえで、故人と対面し遺族の弔いの時間をつくってくれるという、業者が見つかりました。

すると、十分な感染対策をしたうえで、故人と対面し遺族の弔いの時間をつくってくれるという、業者が見つかりました。

まるで生前の表情のように

葬儀関連業者の三宗大介さんです。

これまでにコロナで亡くなった30体ほどの遺体を整えたうえで、全身が透明な納体袋に入れた状態でひつぎに入れ、会社が用意した安置場所を提供してきました。

最期に対面したいという遺族の強い要望に応えたものでした。

三宗さんは、10年前の東日本大震災の時、津波によって損傷した遺体を修復し、納棺を行っていた女性から技術を学んできました。

その経験から、コロナで亡くなった人の家族に対して自分ができることをしたいと考えるようになったと言います。

これまでにコロナで亡くなった30体ほどの遺体を整えたうえで、全身が透明な納体袋に入れた状態でひつぎに入れ、会社が用意した安置場所を提供してきました。

最期に対面したいという遺族の強い要望に応えたものでした。

三宗さんは、10年前の東日本大震災の時、津波によって損傷した遺体を修復し、納棺を行っていた女性から技術を学んできました。

その経験から、コロナで亡くなった人の家族に対して自分ができることをしたいと考えるようになったと言います。

葬儀関連業者 三宗大介さん

「コロナで亡くなられた方って本当に災害に近いと思っているんですね。遺族があとを引くケースが多いことを聞いていますので、少しでも和らげるお手伝いができるのであれば、ぜひしたいと」

「コロナで亡くなられた方って本当に災害に近いと思っているんですね。遺族があとを引くケースが多いことを聞いていますので、少しでも和らげるお手伝いができるのであれば、ぜひしたいと」

三宗さんは、高性能マスクにフェイスシールド、ガウンや手袋など医療現場と同じような感染対策をしたうえで、生前に近い状態に戻していきます。

口の周りなど、気管挿管やエクモなどの治療によって多少傷ついているケースが多く、保湿クリームでマッサージをしながら手当てをしていきます。

口の周りなど、気管挿管やエクモなどの治療によって多少傷ついているケースが多く、保湿クリームでマッサージをしながら手当てをしていきます。

三宗さんに葬儀を依頼した綾さん。百合さんが亡くなって4日後、全体が透明な納体袋越しに対面することができました。

死に化粧で穏やかな表情がそこにはありました。

ひつぎには、祖母が好きだった歌詞や気に入っていた写真などを入れてもらいました。

死に化粧で穏やかな表情がそこにはありました。

ひつぎには、祖母が好きだった歌詞や気に入っていた写真などを入れてもらいました。

荻野綾さん(仮名)

「三宗さんに、かわいくメークをさせてもらいましたって言っていただいて、生前と変わらない表情に戻っていて、愛情をかけて下さったのがすごく分かったので、本当にうれしかったです。本当に大切な時間をいただいたなって思っていて、納得のいく別れ方ができたと思っています」

「三宗さんに、かわいくメークをさせてもらいましたって言っていただいて、生前と変わらない表情に戻っていて、愛情をかけて下さったのがすごく分かったので、本当にうれしかったです。本当に大切な時間をいただいたなって思っていて、納得のいく別れ方ができたと思っています」

【“コロナ遺族” 今も8割が最期に対面できず】

新型コロナで亡くなった人が1万7000人を超える中、今も遺族の多くが最期に対面できずにいることが分かってきました。

葬儀関連業者がことし1月から6月に行ったアンケート調査によると、新型コロナで家族を亡くした約500件のうち8割が死後に対面できず、直接火葬されていることが明らかになっています。

国は、去年7月にガイドラインで、遺体から飛まつ感染するおそれはなく、非透過性の納体袋に収容するなど、適切に管理されれば、感染リスクは極めて低くなるとしています。

しかし、実際にはガイドラインの周知が徹底されていないことや、葬儀業者や火葬場などの関係者が感染対策をアップデートできていないことなどの理由で対面が果たせないまま、火葬されているとみられています。

新型コロナで亡くなった人が1万7000人を超える中、今も遺族の多くが最期に対面できずにいることが分かってきました。

葬儀関連業者がことし1月から6月に行ったアンケート調査によると、新型コロナで家族を亡くした約500件のうち8割が死後に対面できず、直接火葬されていることが明らかになっています。

国は、去年7月にガイドラインで、遺体から飛まつ感染するおそれはなく、非透過性の納体袋に収容するなど、適切に管理されれば、感染リスクは極めて低くなるとしています。

しかし、実際にはガイドラインの周知が徹底されていないことや、葬儀業者や火葬場などの関係者が感染対策をアップデートできていないことなどの理由で対面が果たせないまま、火葬されているとみられています。

自身も感染 あきらめかけた先に

遺族の中には、自身もコロナに感染して入院していたため、遺体と対面できなかったケースが少なくありません。

こうした中、特別な処置を遺体に施すことで、死後10日たってから会うことのできた家族がいます。

こうした中、特別な処置を遺体に施すことで、死後10日たってから会うことのできた家族がいます。

関東地方に住む今福勝吾さんです。ことし8月、89歳だった母、キミヨさんを新型コロナで亡くしました。

通っていた高齢者施設で複数の感染者が確認された後、キミヨさんは感染して入院。その6日後に亡くなりました。

介護で訪れていた勝吾さんも感染が確認され、キミヨさんが亡くなる前日に入院することになりました。

さらに勝吾さんの妻はPCR検査では陰性でしたが、保健所から自宅待機の指導があり、キミヨさんの死後も1週間以上、外出できないことになっていました。

通っていた高齢者施設で複数の感染者が確認された後、キミヨさんは感染して入院。その6日後に亡くなりました。

介護で訪れていた勝吾さんも感染が確認され、キミヨさんが亡くなる前日に入院することになりました。

さらに勝吾さんの妻はPCR検査では陰性でしたが、保健所から自宅待機の指導があり、キミヨさんの死後も1週間以上、外出できないことになっていました。

今福勝吾さん

「母の容態が悪いと知らされた時、自分も入院しているし、みとりもできず、葬儀さえもできないのかなと考えていました。お骨だけが帰ってくるのだろうかと妻とは話していて、残念ですが、その時はそれしかないのだろうと考えていました」

「母の容態が悪いと知らされた時、自分も入院しているし、みとりもできず、葬儀さえもできないのかなと考えていました。お骨だけが帰ってくるのだろうかと妻とは話していて、残念ですが、その時はそれしかないのだろうと考えていました」

そして、病院からキミヨさんの危篤の連絡が届きます。

その時、妻がネットで見つけたのが、「エンバーミング」でした。

その時、妻がネットで見つけたのが、「エンバーミング」でした。

エンバーミングとは

エンバーミングとは「遺体衛生保全」と呼ばれ、遺体を消毒・防腐し、化粧などの修復措置を行う科学的な技術のことです。

エンバーミングを行うことで、日本国内では、原則、死亡確認から最大50日まで遺体を安置することが可能とされています。

遺体の表面などを消毒するだけでなく、防腐処理の過程で遺体に注入する薬液の効果によって病原菌やウイルスを死滅・不活性化させるため、より安全に遺体との対面が可能になるとされています。

一般社団法人「日本遺体衛生保全協会」によると、エンバーミングの実施件数は年々増加していて、処置件数は去年5万3000件を超えました。

エンバーミングを行うことで、日本国内では、原則、死亡確認から最大50日まで遺体を安置することが可能とされています。

遺体の表面などを消毒するだけでなく、防腐処理の過程で遺体に注入する薬液の効果によって病原菌やウイルスを死滅・不活性化させるため、より安全に遺体との対面が可能になるとされています。

一般社団法人「日本遺体衛生保全協会」によると、エンバーミングの実施件数は年々増加していて、処置件数は去年5万3000件を超えました。

キミヨさんが亡くなってから8日後、勝吾さんは症状が回復し退院。エンバーミングによって、その2日後に勝吾さんも加わった形で葬儀を行うことができました。

ひつぎに花や思い出の品を入れただけでなく、手袋をしてキミヨさんの手などに触れることもできたといいます。

ひつぎに花や思い出の品を入れただけでなく、手袋をしてキミヨさんの手などに触れることもできたといいます。

今福勝吾さん

「ひつぎに入った母は、本当にきれいな顔をしていたので、救われた気がしました。今回、自分自身がコロナに感染し、もう会えないと思っていただけに、エンバーミングによって最期に会える機会をもらい、心を和らげることができました」

「ひつぎに入った母は、本当にきれいな顔をしていたので、救われた気がしました。今回、自分自身がコロナに感染し、もう会えないと思っていただけに、エンバーミングによって最期に会える機会をもらい、心を和らげることができました」

エンバーミングの費用は平均で30万円ほど。また、コロナで亡くなった遺体の処置を行える技術者は少ないため、費用や実施の可否には地域差があるのが現状です。

ただ、新型コロナのような感染症の流行時だけでなく、災害時などでもエンバーミングの活用が想定されていて、国も3年前から技術者の研修事業を行うなど、今後さらに広がっていくと見られています。

専門家も「今回の新型コロナの経験をいかし、エンバーミングの重要性を考える時期なのではないか」と話しています。

ただ、新型コロナのような感染症の流行時だけでなく、災害時などでもエンバーミングの活用が想定されていて、国も3年前から技術者の研修事業を行うなど、今後さらに広がっていくと見られています。

専門家も「今回の新型コロナの経験をいかし、エンバーミングの重要性を考える時期なのではないか」と話しています。

最期の別れができなくても

「コロナ下で死別を経験したあなたへ」

ことし4月、こんなタイトルの冊子が無償で遺族などに配られ始めました。死別を支える活動をしている団体が、クラウドファンディングで資金を集めて1万部用意したのです。

ことし4月、こんなタイトルの冊子が無償で遺族などに配られ始めました。死別を支える活動をしている団体が、クラウドファンディングで資金を集めて1万部用意したのです。

冊子では、肉親の死の実感が持てない状況を「あいまいな喪失」と紹介し、遺族に起こる、心と体への影響について具体的に説明しています。

例えば、身体的な影響として眠れなかったり、食べすぎたり、さらに「過活動」と言って何かをしすぎたりすることもあるとしています。

団体の代表、尾角光美さんは9年前、兄を原因不明の孤独死で亡くしています。兄は亡くなって数週間後に発見されたため、最期の対面ができず、今でも街なかで似た人に会うと反応してしまうなど、肉親の死を実感できない苦しさを体験しています。

さらに、東日本大震災の時、遺族支援の活動を行う中で、行方不明者の家族が抱える複雑な気持ちに寄り添ってきました。

そしてコロナで家族を亡くした人が、自分の経験や東日本大震災の遺族と重なり、仲間とともにこの冊子を作ろうと考えました。

例えば、身体的な影響として眠れなかったり、食べすぎたり、さらに「過活動」と言って何かをしすぎたりすることもあるとしています。

団体の代表、尾角光美さんは9年前、兄を原因不明の孤独死で亡くしています。兄は亡くなって数週間後に発見されたため、最期の対面ができず、今でも街なかで似た人に会うと反応してしまうなど、肉親の死を実感できない苦しさを体験しています。

さらに、東日本大震災の時、遺族支援の活動を行う中で、行方不明者の家族が抱える複雑な気持ちに寄り添ってきました。

そしてコロナで家族を亡くした人が、自分の経験や東日本大震災の遺族と重なり、仲間とともにこの冊子を作ろうと考えました。

尾角光美さん

「東日本大震災でご遺体が発見されていない方のご家族とか、そういった“あいまいな喪失”と今回のコロナの遺族とは本当に近いような感覚だと思います。自分を苦しめているのはこの不確かさなんだということを知るだけでも、自分を許せたり、少し自分に優しい時間を持てたりすることができると思います。その思いをこの冊子で少しでも共有できたらと思います」

「東日本大震災でご遺体が発見されていない方のご家族とか、そういった“あいまいな喪失”と今回のコロナの遺族とは本当に近いような感覚だと思います。自分を苦しめているのはこの不確かさなんだということを知るだけでも、自分を許せたり、少し自分に優しい時間を持てたりすることができると思います。その思いをこの冊子で少しでも共有できたらと思います」

(※この冊子の詳細については、一般社団法人 リヴオンにお問い合わせ下さい)

遺族を支える社会に

遺族にとって尊厳ある最期の別れの時間がいかに大切か、また、その時間を過ごすことができたかどうかが、その後の人生にも大きな影響を与えてしまうということを取材で実感しました。

最期の対面を可能な限り実現していくことが求められていると思います。

さらに上智大学の島薗進教授は「社会の中で共に死を悼む機会が必要」と指摘しています。

最期の対面を可能な限り実現していくことが求められていると思います。

さらに上智大学の島薗進教授は「社会の中で共に死を悼む機会が必要」と指摘しています。

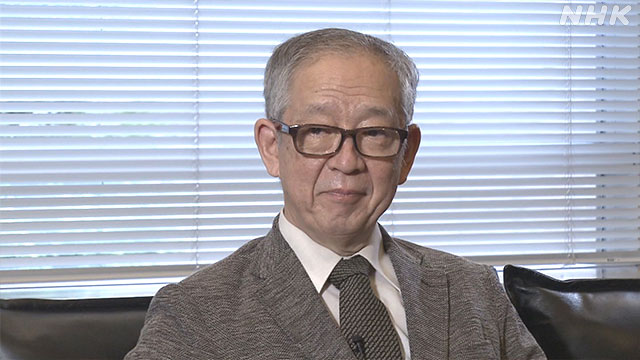

上智大学 グリーフケア研究所 島薗進教授

「東日本大震災などの災害では、国や行政が追悼式を行うなど、亡くなった人に思いを寄せ、悼む機会があります。そのことが遺族の悲しみを癒やしていくことにもつながっています。しかし、コロナでは今のところ悼む日が日本にはありません。コロナで亡くなった多くの人を社会でどのように追悼していくのか。考える必要があると思います」

「東日本大震災などの災害では、国や行政が追悼式を行うなど、亡くなった人に思いを寄せ、悼む機会があります。そのことが遺族の悲しみを癒やしていくことにもつながっています。しかし、コロナでは今のところ悼む日が日本にはありません。コロナで亡くなった多くの人を社会でどのように追悼していくのか。考える必要があると思います」

残された遺族を社会で支えていくには私たちに何ができるのか。

コロナとの闘いから1年半以上が経った今、真剣に考えなくてはならない課題だと感じています。

コロナとの闘いから1年半以上が経った今、真剣に考えなくてはならない課題だと感じています。

おはよう日本 チーフディレクター

大淵光彦

1998年入局 報道局映像取材部を経て2019年から現所属

大淵光彦

1998年入局 報道局映像取材部を経て2019年から現所属

おはよう日本 ディレクター

朝隈芽生

2016年入局 名古屋局を経て2020年から現所属

朝隈芽生

2016年入局 名古屋局を経て2020年から現所属