東京オリンピックが残したものは~17日間の戦いのあとに

コロナ禍で開催された東京オリンピックは17日間の熱戦に幕が下ろされた。ほとんどの会場が無観客となる一方で、世界中から集まったアスリート、中でも地元開催となった日本選手たちは目覚ましいパフォーマンスを見せた。

一方で、国内では新型コロナウイルスの感染が急拡大し、大会関係者の感染者が相次ぐなど、コロナの影響が否めない大会でもあった。

安全で安心な大会が実現されたのか、今はまだそれを評価するのは難しい。

ならば東京オリンピックは何を残すのだろうか。オリンピックをめぐって賛否が分かれ、分断が深まっていた社会で、開かれた大会だからこそ、私たちが気付いたものとは…。

(東京オリンピック取材班)

一方で、国内では新型コロナウイルスの感染が急拡大し、大会関係者の感染者が相次ぐなど、コロナの影響が否めない大会でもあった。

安全で安心な大会が実現されたのか、今はまだそれを評価するのは難しい。

ならば東京オリンピックは何を残すのだろうか。オリンピックをめぐって賛否が分かれ、分断が深まっていた社会で、開かれた大会だからこそ、私たちが気付いたものとは…。

(東京オリンピック取材班)

改めて感じた“観客”の力

選手たちに送られる拍手と観客席で揺れる無数の国旗。

大会最終日、自転車トラック種目の会場となった静岡県の伊豆ベロドロームの中は、汗ばむ熱気だった。ほとんどの会場が無観客だったからこそ感じる観客の熱気。静岡県の会場は、上限を設けたうえで観客を入れて開催された。

大会最終日、自転車トラック種目の会場となった静岡県の伊豆ベロドロームの中は、汗ばむ熱気だった。ほとんどの会場が無観客だったからこそ感じる観客の熱気。静岡県の会場は、上限を設けたうえで観客を入れて開催された。

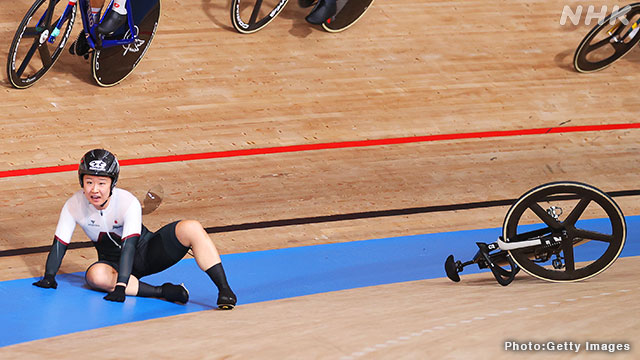

この競技を締めくくる複合種目、女子オムニアムで、日本の梶原悠未選手は金メダルを狙える位置につけ、迎えた最終種目の残る8周、最後のデッドヒートにさしかかるところで、転倒した。歓声が一瞬にし静まりかえった。

自転車を立て直し、再びペダルをこぎ始める梶原選手。

またすぐに、観客たちは日の丸を掲げ、拍手を送った。

銀メダルを獲得した梶原選手は試合のあと笑顔で観客席に手を振った。

「大きな拍手が背中を押してくれた」

観客席では涙を流してその姿をたたえる人たちもいた。

そこには、オリンピックならではの緊張感と温かい雰囲気が確かにあった。

またすぐに、観客たちは日の丸を掲げ、拍手を送った。

銀メダルを獲得した梶原選手は試合のあと笑顔で観客席に手を振った。

「大きな拍手が背中を押してくれた」

観客席では涙を流してその姿をたたえる人たちもいた。

そこには、オリンピックならではの緊張感と温かい雰囲気が確かにあった。

53歳の男性

「落車しても最後まで諦めず銀メダルがとれたところを見ることができて『これがオリンピックなんだな』ということを感じることができました」

「落車しても最後まで諦めず銀メダルがとれたところを見ることができて『これがオリンピックなんだな』ということを感じることができました」

コロナ禍で異例の無観客開催。

海外から取材に訪れたメディア関係者からは残念がる声が多く聞かれた。

海外から取材に訪れたメディア関係者からは残念がる声が多く聞かれた。

フランスAFP通信 記者

「選手の競技環境はパーフェクトだと思いますが、声援してくれる観客がいないというのがいちばん奇妙な感じだ。観客の存在は、スポーツイベントには絶対に欠かせない存在で彼らは、選手たちの精神的な支柱です。観客がいないということが非常に問題だということがわかりました」

「選手の競技環境はパーフェクトだと思いますが、声援してくれる観客がいないというのがいちばん奇妙な感じだ。観客の存在は、スポーツイベントには絶対に欠かせない存在で彼らは、選手たちの精神的な支柱です。観客がいないということが非常に問題だということがわかりました」

喜びを分かち合うために

ほとんどの会場が無観客となったこの大会で印象的だったシーンがある。試合直後の選手が、家族などとオンラインで会話する姿だ。

支えてくれた大切な人に感謝の気持ちや結果の報告を伝える選手の光景は、これまでのオリンピックで何度も目にしてきた。しかし、コロナ禍のオリンピックでは、感謝を伝えることすら、簡単ではないということをあらわしていた。

アメリカ アシング・ムー選手(陸上女子800m金メダル)

「正直に言うと、誰かにいてもらいたかった。ただ、本当にここにいなかったとしても、この仕組みを使って、“観客”を確保できたことがハッピーです。感謝しています」

「正直に言うと、誰かにいてもらいたかった。ただ、本当にここにいなかったとしても、この仕組みを使って、“観客”を確保できたことがハッピーです。感謝しています」

出場した選手から聞かれた感謝の言葉は、家族や支えてくれた人たちだけでなく、大会が開催されたことそのものへも向けられた。

チェコ アダム・オンドラ選手(スポーツクライミング男子 6位)

「オリンピックが開催されることはよいことだと思う。パンデミックの終えんではないかもしれないが、世界が前進しているという事実を示している」

「オリンピックが開催されることはよいことだと思う。パンデミックの終えんではないかもしれないが、世界が前進しているという事実を示している」

難民選手団 ローズ・ナティケ・ロコニエン選手(陸上女子800m )

「私たち難民が東京オリンピックに参加すること世界中の選手たちと集うことができ ることはとても大きなことです。世界の難民に、希望を伝えることができる」

「私たち難民が東京オリンピックに参加すること世界中の選手たちと集うことができ ることはとても大きなことです。世界の難民に、希望を伝えることができる」

“観客を入れることは無理だった”

無観客のオリンピックによって、クローズアップされた観客の存在の大きさ。

それは大会を運営する側においても同じだった。

それは大会を運営する側においても同じだった。

組織委員会幹部

「観客がいたほうがよかった。でも、この状況で観客を入れるというのは無理だった」

「観客がいたほうがよかった。でも、この状況で観客を入れるというのは無理だった」

大会の延期決定以来、組織委員会やIOCが旗印にしてきた「安全で安心な大会」に欠かせなかった無観客という選択。それでもなお、大会運営は困難を極めた。

オリンピックに参加する選手や関係者には徹底した検査が行われ、大会の管轄下で行った検査数は60万件を超えた。

オリンピックに関連した感染者は、組織委員会の8月8日の集計で430人。このうち選手は29人で、長年待ち望んできた舞台に立つ直前に棄権を余儀なくされた選手たちもいた。中には、競技に出場したあとに陽性となった選手や、ギリシャの選手団で6人のクラスターが発生したケースもあった。

オリンピックに関連した感染者は、組織委員会の8月8日の集計で430人。このうち選手は29人で、長年待ち望んできた舞台に立つ直前に棄権を余儀なくされた選手たちもいた。中には、競技に出場したあとに陽性となった選手や、ギリシャの選手団で6人のクラスターが発生したケースもあった。

「バブル」と呼ばれる隔離空間の随所に穴があるという指摘があり、選手や関係者の無断外出など感染対策のルールに違反するケースも相次いだ。

それでも、組織委員会は、大会の運営に影響を及ぼすほどの感染拡大は食い止めることはできたとしている。

それでも、組織委員会は、大会の運営に影響を及ぼすほどの感染拡大は食い止めることはできたとしている。

想定を超えた“暑さ”相次ぐ変更

運営上の難しさはコロナ対策だけではなかった。

選手たちの想像を上回る日本の暑さのため、テニスや女子マラソンは競技時間が変更され、サッカーに至っては時間も会場も変更された。

会場の変更は、非常時の計画として組織委員会で用意されていたものだが、幹部は「まさか使うと思わなかった」と明かす。

選手たちの想像を上回る日本の暑さのため、テニスや女子マラソンは競技時間が変更され、サッカーに至っては時間も会場も変更された。

会場の変更は、非常時の計画として組織委員会で用意されていたものだが、幹部は「まさか使うと思わなかった」と明かす。

組織委員会 橋本会長

「大会が100%成功したかと言われればそうではないと思う。運営上やるべきことがあったのではないか、もっとスムーズな運営ができたのではないか、あらゆる反省点があるので、パラリンピックに向けて生かしたい」

「大会が100%成功したかと言われればそうではないと思う。運営上やるべきことがあったのではないか、もっとスムーズな運営ができたのではないか、あらゆる反省点があるので、パラリンピックに向けて生かしたい」

安全と安心が大前提だとして、開催にこぎ着けた東京オリンピック。それが実現できたのか、その検証と評価には時間が必要だ。

コロナ禍のオリンピック、コロナと共存する社会が向かう先の教訓として、このオリンピックを生かしてくためには、この大会で何が起きたのか、主催者や組織委員会が情報の公開を徹底することが欠かせない。

コロナ禍のオリンピック、コロナと共存する社会が向かう先の教訓として、このオリンピックを生かしてくためには、この大会で何が起きたのか、主催者や組織委員会が情報の公開を徹底することが欠かせない。

選手に向けられたのは…

そして課題として浮かび上がったのは大会の運営面だけではない。選手に対するSNSによる中傷が相次いだケースでは、デジタル社会の負の側面が浮かび上がった。

日本選手では体操男子で2つの金メダルを獲得した橋本大輝選手や、卓球の水谷隼選手などが自身のSNSにひぼう中傷の投稿が寄せられたことを明らかに。

JOC=日本オリンピック委員会は「断じて許されることではない」として関係機関と連携して対処する方針を示した。

JOC=日本オリンピック委員会は「断じて許されることではない」として関係機関と連携して対処する方針を示した。

“いがみ合い”ではなく“たたえ合う”こと

感染の急拡大と、浮かび上がるさまざまな問題。主役である選手たちは、それでもみずからの最高のパフォーマンスを示そうとした。

特に印象的だったのは東京オリンピックから採用された新競技の会場だ。スケートボード女子パークの岡本碧優選手は世界ランキング1位で、金メダル候補だった。

大会では難度の高い技に挑み続けたが、惜しくもメダルには届かなかった。岡本選手が最後のチャレンジを終えた時、日本や海外の選手が駆け寄ってたたえた。

特に印象的だったのは東京オリンピックから採用された新競技の会場だ。スケートボード女子パークの岡本碧優選手は世界ランキング1位で、金メダル候補だった。

大会では難度の高い技に挑み続けたが、惜しくもメダルには届かなかった。岡本選手が最後のチャレンジを終えた時、日本や海外の選手が駆け寄ってたたえた。

順位を競うだけでなく、さまざまな違いを乗り越えてお互いを尊重し、自分のベストを追求するという姿勢。新型コロナによって問われたオリンピックやスポーツの意義、そして、コロナに覆われる社会が見失っていた「いがみ合う」ではなく「たたえ合う」ことの大切さを、思い出させてくれた瞬間でもあった。

おもてなしの先に

57年ぶりに日本で開催されたオリンピックの意義とは何か。

「重い」「きれい」

目を輝かせながら金メダルを首にかけ、はにかむ子どもたちを、穏やかな表情で見守る選手たち。その様子を、目を潤ませて見つめる1人の女性がいた。

「重い」「きれい」

目を輝かせながら金メダルを首にかけ、はにかむ子どもたちを、穏やかな表情で見守る選手たち。その様子を、目を潤ませて見つめる1人の女性がいた。

セーリングのイギリス代表チームのホストタウン、神奈川県葉山町でおもてなしを担ってきた“葉山町サポートチーム”の鈴木秋穂さんだ。選手との別れを前に、4年間の思い出が頭をよぎっていた。

風や波といった自然環境が試合展開を大きく左右するセーリングでは、会場となる江の島の沖合での練習が何よりも重要となるためイギリスチームは毎年、葉山町を訪れるようになった。

風や波といった自然環境が試合展開を大きく左右するセーリングでは、会場となる江の島の沖合での練習が何よりも重要となるためイギリスチームは毎年、葉山町を訪れるようになった。

そこで結成された“サポートチーム”は有志の町民10人余りで、通訳やドライバー、調理補助などを担当してきた。葉山町に移り住んでまもなかった鈴木さんは「地域に溶け込む足がかりになれば」と参加を決めた。

葉山町サポートチーム 鈴木秋穂さん

「母親のような気持ちで応援してきた」

「母親のような気持ちで応援してきた」

しかし、コロナ禍で開催された東京オリンピックで“サポートチーム”は、選手たちと接触しない活動に限定することを余儀なくされた。

7月上旬、大会に向けて来日した選手たちをサポートする活動はこれまでとはまるで違うものとなった。選手と一緒にしていた買い物は、要望を聞きサポートチームのメンバーが1人で行うことになったほか、キッチンでの手伝いは、選手が食事を終え誰もいなくなったあとに行うことに。

鈴木さんは、思い描いていた交流はできなくても選手たちの顔が思い浮かぶからこそ、できるかぎりのことをしてあげたいと思った。

少しでも息抜きになればと、地元のスーパーの協力を得てお菓子やお酒の写真を撮影してカタログを作成し、女子選手のために、シャンプーや美容用のフェースマスクのページも作った。顔を合わせて手を握り、エールを送ることはできない。それでも、“応援している”という思いを伝えたかった。

7月上旬、大会に向けて来日した選手たちをサポートする活動はこれまでとはまるで違うものとなった。選手と一緒にしていた買い物は、要望を聞きサポートチームのメンバーが1人で行うことになったほか、キッチンでの手伝いは、選手が食事を終え誰もいなくなったあとに行うことに。

鈴木さんは、思い描いていた交流はできなくても選手たちの顔が思い浮かぶからこそ、できるかぎりのことをしてあげたいと思った。

少しでも息抜きになればと、地元のスーパーの協力を得てお菓子やお酒の写真を撮影してカタログを作成し、女子選手のために、シャンプーや美容用のフェースマスクのページも作った。顔を合わせて手を握り、エールを送ることはできない。それでも、“応援している”という思いを伝えたかった。

迎えた東京オリンピック本番でイギリス代表は出場チームで最多となる金メダル3つを含む5つのメダルを獲得し、笑顔で戦いを終えた。

女子470級金メダル ハナ・ミルズ選手

「本当に優しい町で、サポートチームは家族のように接してくれた」

「本当に優しい町で、サポートチームは家族のように接してくれた」

選手団が出発する日、“サポートチーム”を代表して別れのあいさつを任された鈴木さんは、こみあげてくる涙のせいで途切れ途切れの英語になった。それでも「とにかく“ありがとう”の気持ちを伝えたかった」と必死にことばを紡いだ。

選手たちを乗せたバスが見えなくなるまで見送った鈴木さんの表情には寂しさとともに、充実感がにじんでいた。

選手たちを乗せたバスが見えなくなるまで見送った鈴木さんの表情には寂しさとともに、充実感がにじんでいた。

鈴木さん

「距離を取りながらのサポートですごく難しかったけど、遠くで見る選手の笑顔とか、手を振ってくれたりとか、お金では買えない時間を過ごすことができて、一生の思い出になった」

「距離を取りながらのサポートですごく難しかったけど、遠くで見る選手の笑顔とか、手を振ってくれたりとか、お金では買えない時間を過ごすことができて、一生の思い出になった」

17日間の戦いのあとに

人々にさまざまな思いを残した東京オリンピックの17日間。

賛否が分かれる中での大会の開催は「終わったからよかった」「選手たちが活躍したからよかった」では済まされない。

ただ新型コロナウイルスが世界を覆った世界で、初めて開かれたオリンピックは、大会が開かれたからこそ、多くの気づきを与えてくれた。

この先、私たちが直面する脅威は新型コロナだけではないかもしれない。

そのときに私たちはどうあればいいのかを、困難の中で開かれた東京オリンピックで、選手たちが示してくれた。

大会に本当の意義を見い出すことができるかは、このあとの私たち次第だ。

賛否が分かれる中での大会の開催は「終わったからよかった」「選手たちが活躍したからよかった」では済まされない。

ただ新型コロナウイルスが世界を覆った世界で、初めて開かれたオリンピックは、大会が開かれたからこそ、多くの気づきを与えてくれた。

この先、私たちが直面する脅威は新型コロナだけではないかもしれない。

そのときに私たちはどうあればいいのかを、困難の中で開かれた東京オリンピックで、選手たちが示してくれた。

大会に本当の意義を見い出すことができるかは、このあとの私たち次第だ。