スマホはちょっと... でもテレビなら

買い物、健康管理、タクシー予約、スマホのアプリでなんでもできる時代。でも、高齢者からは、スマホの使い方がよく分からなくて困っている、という声をよく聞きませんか。高齢者を取り残さないようにするには、どうしたらいいのか?

ひょっとしたら、テレビが役に立つかもしれません。

(経済部記者 加藤誠、岡谷宏基)

ひょっとしたら、テレビが役に立つかもしれません。

(経済部記者 加藤誠、岡谷宏基)

オンライン診療の壁 テレビで超えろ

「ご機嫌いかがですか?お熱はありますか?」

「いえ、熱はないです」

千葉県に住む79歳の男性が導入を検討しているのは、オンライン診療をテレビで受けることができる仕組みです。大手ケーブルテレビ会社が、医療機関などと連携してことし7月から始めました。

男性はこの日、テレビを通じてスタッフとやり取りし、映像の映り具合や音声の聞こえやすさを確認。テレビにカメラなどを据え付ければ、リモコン1つで診察の予約ができ、薬の処方箋は診療後に自宅に送られてくるといいます。

「いえ、熱はないです」

千葉県に住む79歳の男性が導入を検討しているのは、オンライン診療をテレビで受けることができる仕組みです。大手ケーブルテレビ会社が、医療機関などと連携してことし7月から始めました。

男性はこの日、テレビを通じてスタッフとやり取りし、映像の映り具合や音声の聞こえやすさを確認。テレビにカメラなどを据え付ければ、リモコン1つで診察の予約ができ、薬の処方箋は診療後に自宅に送られてくるといいます。

男性は長年、生活習慣病を抱え、電車とバスを乗り継ぎかかりつけ医に往復2時間かけて通院してきました。

スマートフォンなどで診察を受けるオンライン診療は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、去年4月に条件付きで特例的に初診から認められました。コロナ禍で通院することに不安を感じていた男性は、オンライン診療に興味を持ちました。

しかし、スマホの使用は通話やメールが中心で、小さな画面のやり取りに難しさを感じていたといいます。それが、身近なテレビでも受けられると知り、利用しようと考えました。

スマートフォンなどで診察を受けるオンライン診療は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、去年4月に条件付きで特例的に初診から認められました。コロナ禍で通院することに不安を感じていた男性は、オンライン診療に興味を持ちました。

しかし、スマホの使用は通話やメールが中心で、小さな画面のやり取りに難しさを感じていたといいます。それが、身近なテレビでも受けられると知り、利用しようと考えました。

千葉県の79歳男性

「感染のリスクがある電車やバスに乗るよりは、それこそオンラインで済ませることができた方がよっぽどいいです。目があまりよくないので、スマホは電話する時など最低限しか使っていませんが、テレビなら画面が大きくて見やすくて、ふだんみている状態と同じなので気楽です」

「感染のリスクがある電車やバスに乗るよりは、それこそオンラインで済ませることができた方がよっぽどいいです。目があまりよくないので、スマホは電話する時など最低限しか使っていませんが、テレビなら画面が大きくて見やすくて、ふだんみている状態と同じなので気楽です」

費用は、医療費とは別に機器の月額のレンタル代528円に加え、1回当たり330円かかります。

テレビで広がる可能性

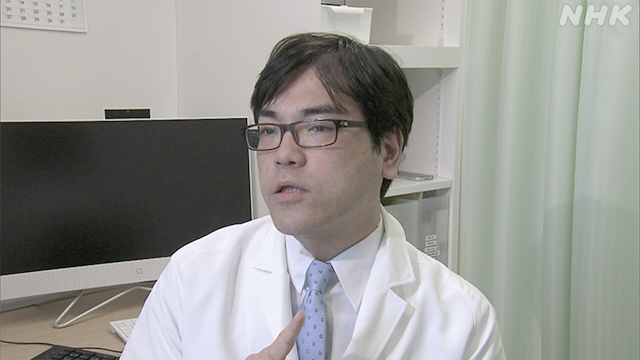

オンライン診療でのテレビの活用は、医師にとっても親和性が高いといいます。

東京・北区にある内科クリニックの野村和至院長は、高齢者向けの医療の観点からテレビを使ったオンライン診療に手応えを感じています。テレビは、スマホなどよりも音量が大きくできるため、耳が遠い高齢者であっても診察の意思疎通がしやすいことに加え、リビングに置かれることが多いため、患者の状況を幅広く把握できるといいます。

東京・北区にある内科クリニックの野村和至院長は、高齢者向けの医療の観点からテレビを使ったオンライン診療に手応えを感じています。テレビは、スマホなどよりも音量が大きくできるため、耳が遠い高齢者であっても診察の意思疎通がしやすいことに加え、リビングに置かれることが多いため、患者の状況を幅広く把握できるといいます。

野村和至 院長

「テレビを通じて患者をみることで、高齢者の活動量にも影響する床の温度が低そうな家かもしれないとか、コタツが置かれ転倒リスクがあるかもしれないということがわかります。家の様子がみられるのは、高齢者向けの医療にとって非常にプラスです」

「テレビを通じて患者をみることで、高齢者の活動量にも影響する床の温度が低そうな家かもしれないとか、コタツが置かれ転倒リスクがあるかもしれないということがわかります。家の様子がみられるのは、高齢者向けの医療にとって非常にプラスです」

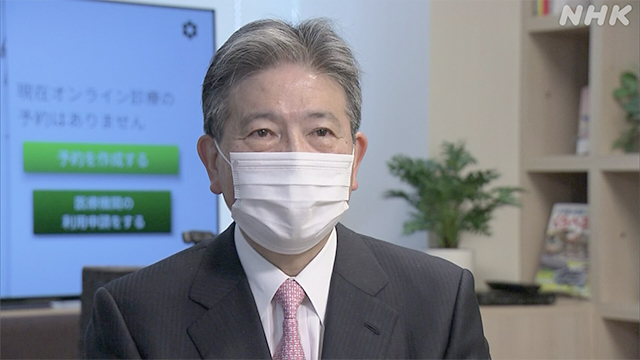

ケーブルテレビ会社では、東京や千葉の一部地域でこの仕組みを提供していて、地域を拡大しながら、高齢者施設などでもオンライン診療を気軽に受けられるようにしていきたいとしています。

JCOM 石川雄三 社長

「もともと各地域に営業担当がいるので、オンラインを生かすためにオフラインのサポートをきめこまやかにしていきたいです。高齢者施設では、入居者が受診しやすくなるだけでなく、周囲でサポートする人と患者さんの情報を共有しやすくなるのでニーズは非常にあると思います」

「もともと各地域に営業担当がいるので、オンラインを生かすためにオフラインのサポートをきめこまやかにしていきたいです。高齢者施設では、入居者が受診しやすくなるだけでなく、周囲でサポートする人と患者さんの情報を共有しやすくなるのでニーズは非常にあると思います」

なぜテレビで“ネット販売”?

医療の分野以外にも、テレビを使った意外な取り組みが、南アルプスと中央アルプスのふもと、長野県伊那市で始まっています。

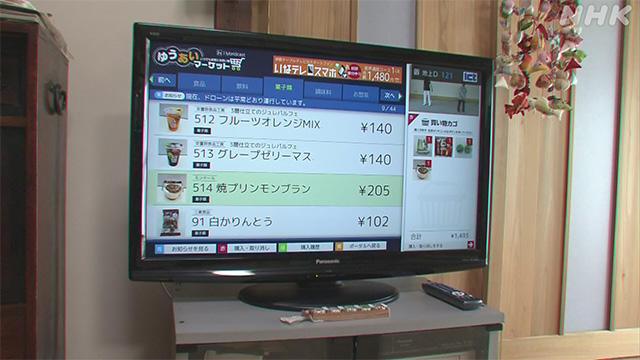

山あいの集落に住む、原田照子さん(65)の家のテレビには、牛乳や豆腐、ビールや総菜など、さまざまな商品が映っています。

山あいの集落に住む、原田照子さん(65)の家のテレビには、牛乳や豆腐、ビールや総菜など、さまざまな商品が映っています。

テレビショッピングをしているようにも見えますが、原田さんが見ているのはテレビを使ったネット販売です。

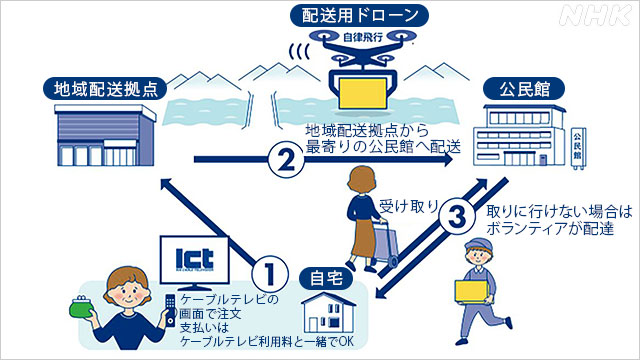

この集落では、地元のスーパーが扱っている商品のうち370品目を、テレビで注文することができます。伊那市と大手通信会社のKDDI、伊那ケーブルテレビジョンが、日常の買い物に困っている“買い物弱者”を支援しようと、去年8月から始めました。

この集落では、地元のスーパーが扱っている商品のうち370品目を、テレビで注文することができます。伊那市と大手通信会社のKDDI、伊那ケーブルテレビジョンが、日常の買い物に困っている“買い物弱者”を支援しようと、去年8月から始めました。

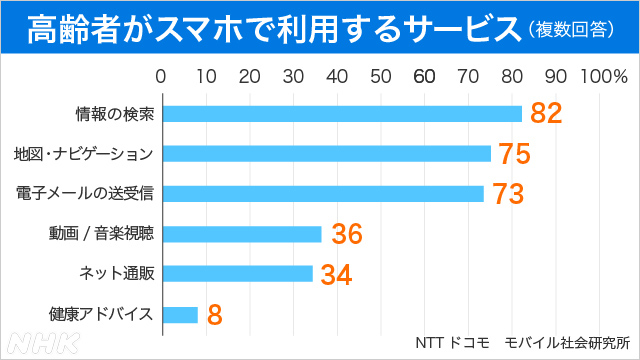

スマホやパソコンではなく、なぜテレビを使ってネット販売を行うのか?背景には、高齢者とスマホの関係があります。スマホを持つ高齢者は増え続けていて、70代でも6割をこえています。

一方で、利用しているサービスを聞くと、「情報の検索」や「地図」「電子メール」は多く使われていますが、「ネット通販」や「動画視聴」を利用しているのは、3人に1人にとどまっています。

家族に勧められてスマホを持ったものの、使うのは電話やメールくらいという人が多く“デジタル弱者”が取り残されているという実情があるといいます。

家族に勧められてスマホを持ったものの、使うのは電話やメールくらいという人が多く“デジタル弱者”が取り残されているという実情があるといいます。

このため、伊那市では高齢者が慣れ親しんでいるテレビを使って、買い物をしてもらおうと考えました。テレビには、大きな文字で商品名が表示され高齢者にも見やすくなっています。

原田さんは、使い慣れた手つきでリモコンを操作し、この日は豆腐やビールなど4品を購入しました。

原田さんは、使い慣れた手つきでリモコンを操作し、この日は豆腐やビールなど4品を購入しました。

原田照子さん

「高齢者向けのスマートフォンは持っていますが、使うのは電話やメールくらいです。スマホは難しくて使いこなせませんが、テレビなら安心感があります。リモコンで選ぶだけだから簡単で、これ欲しいなという買い足しにもとても便利です」

「高齢者向けのスマートフォンは持っていますが、使うのは電話やメールくらいです。スマホは難しくて使いこなせませんが、テレビなら安心感があります。リモコンで選ぶだけだから簡単で、これ欲しいなという買い足しにもとても便利です」

代金は、契約しているケーブルテレビの料金と合わせて引き落とされます。午前11時までに注文すれば、その日のうちに商品が届く仕組みです。

テレビの注文はドローンへ

原田さんがテレビを通じて発注した商品を運ぶのは、ドローンです。山あいの地区のため、ドローンを使うことで車よりも時間を短縮でき、人手をかけずに配送できるメリットがあります。

決められたルートを自動で飛行し、重さ5キロまでの商品なら7キロの距離を飛行できます。

決められたルートを自動で飛行し、重さ5キロまでの商品なら7キロの距離を飛行できます。

利用者の家の近くの公民館に着陸すると、待ち受けていた地域のボランティアが商品を回収して自宅まで届けてくれます。

原田さんの住む地区の高齢化率は43%余り。最後は、あえて人の手で届けることで、地域の見守りにもつながっています。

原田さんの住む地区の高齢化率は43%余り。最後は、あえて人の手で届けることで、地域の見守りにもつながっています。

原田照子さん

「会話もできて安心します。こういうサービスが広がっていくことを期待しています」

「会話もできて安心します。こういうサービスが広がっていくことを期待しています」

この取り組みは、現在60世帯以上が利用し、1か月に500品ほど届けているといいます。

伊那市 白鳥孝市長

「高齢者はスマホを操作していろいろな情報を取るのは得意じゃありませんが、テレビのリモコン操作なら、お手の物です。困っている時に手を差し伸べるのは行政の役目で、大事なのは弱者を取り残さないことです」

「高齢者はスマホを操作していろいろな情報を取るのは得意じゃありませんが、テレビのリモコン操作なら、お手の物です。困っている時に手を差し伸べるのは行政の役目で、大事なのは弱者を取り残さないことです」

“デジタル弱者”をつくらない

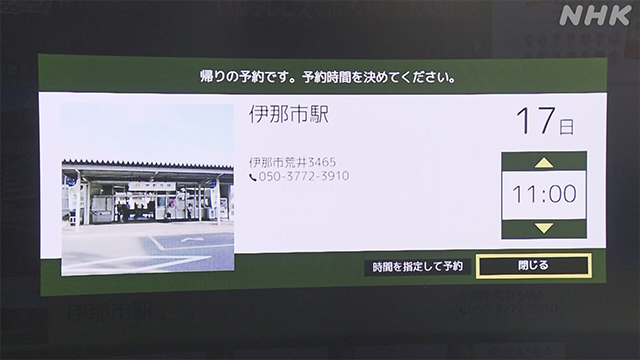

伊那市では、集落を回る乗り合いタクシーの配車もテレビで受け付けています。

誰でも簡単に呼べるよう、リモコンを使って事前に登録された行き先(市役所、駅、病院など)を選ぶだけ。人数と時間を選択すれば、あとは自宅までタクシーが迎えにきてくれます。

予約情報をもとに、AIが乗り合いタクシーの最適なルートを分析し効率的な運用ができるなど、利用者にも運営側にもメリットがあります。

コロナ禍で急速に進むデジタルシフト。

その中で高齢者をいかに取り残さずに、社会の変革を進めていくのか。デジタル社会では、サービスを進化させるだけでなく、誰でも簡単に使える仕組みをつくることが、より求められていると感じました。

予約情報をもとに、AIが乗り合いタクシーの最適なルートを分析し効率的な運用ができるなど、利用者にも運営側にもメリットがあります。

コロナ禍で急速に進むデジタルシフト。

その中で高齢者をいかに取り残さずに、社会の変革を進めていくのか。デジタル社会では、サービスを進化させるだけでなく、誰でも簡単に使える仕組みをつくることが、より求められていると感じました。

経済部記者

加藤誠

平成21年入局

帯広放送局を経て現職

情報通信業界を担当

加藤誠

平成21年入局

帯広放送局を経て現職

情報通信業界を担当

経済部記者

岡谷 宏基

平成25年入局

熊本放送局を経て現所属

情報通信業界を担当

岡谷 宏基

平成25年入局

熊本放送局を経て現所属

情報通信業界を担当