“看護記録”にメス 看護師の負担軽減の切り札に!

「働き方を変えなければ、つぶれてしまう」

新型コロナウイルスの感染拡大で、負担が増す医療現場。このうち看護の現場では、働き方を少しでも改善できないかと動き始めています。注目したのは、患者の状態などを記す「看護記録」。うまくいけば、看護師がパソコンに向かってデータを入力する作業が大幅に減る可能性を秘めています。

(奈良放送局記者 稲垣雄也・ラジオセンター記者 瀬古久美子)

新型コロナウイルスの感染拡大で、負担が増す医療現場。このうち看護の現場では、働き方を少しでも改善できないかと動き始めています。注目したのは、患者の状態などを記す「看護記録」。うまくいけば、看護師がパソコンに向かってデータを入力する作業が大幅に減る可能性を秘めています。

(奈良放送局記者 稲垣雄也・ラジオセンター記者 瀬古久美子)

重要、でも負担かかる「看護記録」

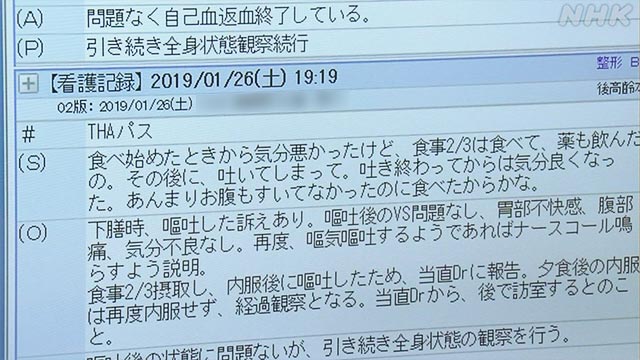

「看護記録」とは、受け持った患者の状態や訴え、行った処置や検査の内容などを記したものです。たとえば日勤の看護師から夜勤の看護師へと引き継ぐためにも欠かせないもので、医師が治療方針の参考にすることもあります。

その大切さを実感したエピソードがあります。2015年、1万人以上が亡くなったエボラ出血熱の取材で、西アフリカのシエラレオネに行ったときのことです。患者が入院する病棟は「レッドゾーン」と呼ばれ、外からは完全に隔離された空間になっています。メモの紙1枚すら持ち出せない環境でどう引き継ぎをしていたか。

隔離病棟の中にいる看護師たちは窓ガラスごしに、記録を書いた紙を見せていました。外にいる看護師がそれを書き写すことで、刻々と変化する患者の状態などを医療チームで共有し治療にいかしていました。

その大切さを実感したエピソードがあります。2015年、1万人以上が亡くなったエボラ出血熱の取材で、西アフリカのシエラレオネに行ったときのことです。患者が入院する病棟は「レッドゾーン」と呼ばれ、外からは完全に隔離された空間になっています。メモの紙1枚すら持ち出せない環境でどう引き継ぎをしていたか。

隔離病棟の中にいる看護師たちは窓ガラスごしに、記録を書いた紙を見せていました。外にいる看護師がそれを書き写すことで、刻々と変化する患者の状態などを医療チームで共有し治療にいかしていました。

一方で、この記録が看護師の大きな負担にもなっています。

就職情報大手「マイナビ」が2019年度に行った看護師の労働実態調査「看護師白書」によると、看護師の時間外勤務のおよそ60%を「看護記録に関すること」が占めていました。

記録を書くためだけに何時間も残業することは、看護の現場では珍しくないといいます。

就職情報大手「マイナビ」が2019年度に行った看護師の労働実態調査「看護師白書」によると、看護師の時間外勤務のおよそ60%を「看護記録に関すること」が占めていました。

記録を書くためだけに何時間も残業することは、看護の現場では珍しくないといいます。

改善されない原因は?

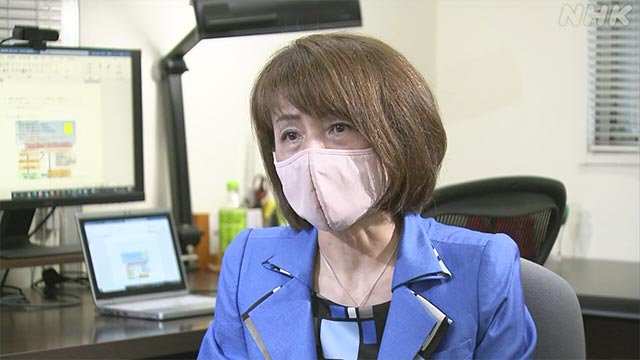

医療社会システム工学が専門の東京大学の水流聡子特任教授は、こうした状況が改善されない原因は、主に2つあると指摘しています。

1つは、記録に何をどう書くべきか、ルールが定まっていないこと。

看護記録も医師が書くカルテ同様、電子化されていますが、内容はそれぞれの看護師の裁量で一から記入しています。患者の健康に直結する情報なので、「あれも、これも一応書いておかなければ」と思うと、分量も多くなってしまいがちです。

もう1つは、患者のもとを回りながらの入力が難しいことです。

看護師が行う点滴や投薬、食事の介助などは、医師からの指示などをもとに、多くは実施すべき時間帯が決められています。ベッドサイドで記録を書いていて、次の患者の処置が遅れることがあってはいけないので、記録はどうしても後回しになってしまうのです。

1つは、記録に何をどう書くべきか、ルールが定まっていないこと。

看護記録も医師が書くカルテ同様、電子化されていますが、内容はそれぞれの看護師の裁量で一から記入しています。患者の健康に直結する情報なので、「あれも、これも一応書いておかなければ」と思うと、分量も多くなってしまいがちです。

もう1つは、患者のもとを回りながらの入力が難しいことです。

看護師が行う点滴や投薬、食事の介助などは、医師からの指示などをもとに、多くは実施すべき時間帯が決められています。ベッドサイドで記録を書いていて、次の患者の処置が遅れることがあってはいけないので、記録はどうしても後回しになってしまうのです。

水流特任教授

「看護記録を含めて看護師の業務は雪だるま式に非効率がたまっていっている状態でした。それが新型コロナウイルスでさらに圧迫されたと思います。患者さんのためにいい看護をしたいという看護師のためにも、効率化しないとよいサービスを提供できないと思っていました」

「看護記録を含めて看護師の業務は雪だるま式に非効率がたまっていっている状態でした。それが新型コロナウイルスでさらに圧迫されたと思います。患者さんのためにいい看護をしたいという看護師のためにも、効率化しないとよいサービスを提供できないと思っていました」

様変わりした看護師の働き方

どうすれば負担を軽減できるか。

水流特任教授は、奈良県立医科大学附属病院とともに看護記録を効率的に入力するための新しいシステムを開発し、その効果を確かめる研究を2年前から進めています。

新型コロナの第4波が落ち着き始めた6月上旬。私たちは、システムを使う様子を取材しようと奈良県立医科大学附属病院の循環器内科の病棟を訪れました。

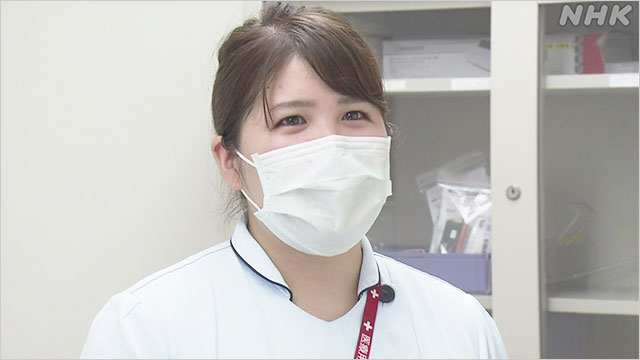

協力してくれたのは看護師の木村千尋さんです。木村さんがナースステーションに現れたのは午前8時すぎ。始業時刻の20分ほど前です。

水流特任教授は、奈良県立医科大学附属病院とともに看護記録を効率的に入力するための新しいシステムを開発し、その効果を確かめる研究を2年前から進めています。

新型コロナの第4波が落ち着き始めた6月上旬。私たちは、システムを使う様子を取材しようと奈良県立医科大学附属病院の循環器内科の病棟を訪れました。

協力してくれたのは看護師の木村千尋さんです。木村さんがナースステーションに現れたのは午前8時すぎ。始業時刻の20分ほど前です。

まず、パソコンで担当する患者の状態や必要な処置などを見てその日の動きを確認します。

組み込まれているのが、新しいシステム。木村さんは夜勤の看護師から簡単な引き継ぎを受け、すぐに患者のもとに向かいました。

組み込まれているのが、新しいシステム。木村さんは夜勤の看護師から簡単な引き継ぎを受け、すぐに患者のもとに向かいました。

病室に着いた木村さんは、患者の体温や血圧などを測定したり、嘔吐や息苦しさなど症状に変化がないか確かめたりと手際よく仕事を進めつつ、確認した内容をその都度パソコンに入力していきました。

手間をできるだけ省くため、新しいシステムでは記録の入力はほぼ選択式になっています。

手間をできるだけ省くため、新しいシステムでは記録の入力はほぼ選択式になっています。

やり方は「嘔吐」や「意思の疎通」といった項目をクリックし、有無や程度を選択肢から選ぶだけ。文章を書くのは、特筆すべき補足がある場合などに限っています。

病院の調査では、システム導入前の2019年、看護師の1か月の時間外勤務は延べ5400時間、このうちの半分以上が看護記録の作成に費やされていました。

しかし、ほぼすべての病棟にシステムを導入した2020年は、1か月当たりの時間外勤務をおよそ20%削減することに成功。定時で帰宅する姿も頻繁に見られるようになりました。

病院の調査では、システム導入前の2019年、看護師の1か月の時間外勤務は延べ5400時間、このうちの半分以上が看護記録の作成に費やされていました。

しかし、ほぼすべての病棟にシステムを導入した2020年は、1か月当たりの時間外勤務をおよそ20%削減することに成功。定時で帰宅する姿も頻繁に見られるようになりました。

木村看護師

「患者さんの状態に応じて書くことが整理されていて、しかもリアルタイムで入力していくので詰め所に戻ってから記録を書くことも減りました。システムの導入で、看護師の働き方は以前とは大きく変わったと思います」

「患者さんの状態に応じて書くことが整理されていて、しかもリアルタイムで入力していくので詰め所に戻ってから記録を書くことも減りました。システムの導入で、看護師の働き方は以前とは大きく変わったと思います」

新たなシステム どうやって実現?

このシステムを実現させるために重要だったのは、記録に残すべきものの整理です。

病院では各診療科の医師と看護師が協力し、記録すべき看護の項目を、病気の種類や治療法、それに症状の程度ごとに半年間かけて整理していきました。大学病院で扱う病気を網羅するため、そのパターンは3000を超えます。

玉本 病院教授

「システムの導入には、すべての診療科の医師、看護師に協力してもらいました。まさに、病院全体の改革でした」

「システムの導入には、すべての診療科の医師、看護師に協力してもらいました。まさに、病院全体の改革でした」

新型コロナの診療にも

新たなシステムは、新型コロナの診療にも役立っています。

奈良県立医科大学附属病院は、新型コロナの病床が80床と県内で最も多く、ほかの診療科の看護師が頻繁に応援に来ています。

奈良県立医科大学附属病院は、新型コロナの病床が80床と県内で最も多く、ほかの診療科の看護師が頻繁に応援に来ています。

取材に協力してくれた樫尾真実さんは看護師になって7年余り、ほとんどを整形外科の病棟で働いてきました。

フェイスシールドやガウンをつけての仕事は、新型コロナが初めて。しかし、新しいシステムを使えば必要な看護の項目が自動で表示されるため、スムーズに対応できるといいます。

フェイスシールドやガウンをつけての仕事は、新型コロナが初めて。しかし、新しいシステムを使えば必要な看護の項目が自動で表示されるため、スムーズに対応できるといいます。

働き方以外にも具体的な効果があります。

すべての入院患者について「37度5分以上の発熱」や「味覚異常」といった新型コロナの患者によく見られる症状を、入力されたデータを基にチェックしています。そうすることで、新たな感染者がいないかという日々の監視に活用しているのです。

すべての入院患者について「37度5分以上の発熱」や「味覚異常」といった新型コロナの患者によく見られる症状を、入力されたデータを基にチェックしています。そうすることで、新たな感染者がいないかという日々の監視に活用しているのです。

これまでに3人の入院患者を検査につなげるなど、院内感染の芽を摘むのに役立っています。

中村看護師

「院内感染を起こせばほかの病気の診療にも大きな影響が出かねません。これまでは病棟から相談があってから動いていましたが、新型コロナは無症状だったり、入院したあとに症状が出てきたりすることもあるため、二重にチェックする仕組みを導入しています。このシステムの運用もあって、今のところ院内感染は起きていません」

「院内感染を起こせばほかの病気の診療にも大きな影響が出かねません。これまでは病棟から相談があってから動いていましたが、新型コロナは無症状だったり、入院したあとに症状が出てきたりすることもあるため、二重にチェックする仕組みを導入しています。このシステムの運用もあって、今のところ院内感染は起きていません」

この病院では、効率化によって患者の症状の把握などに漏れが無いよう、改善を図っていくことにしています。

福山 看護副部長

「本来の目的は単に効率化することではなく、効率化を通じて看護の質を高めることです。質を高められるよう、システムの中身や使い方を今後も改善していきたいと思います」

「本来の目的は単に効率化することではなく、効率化を通じて看護の質を高めることです。質を高められるよう、システムの中身や使い方を今後も改善していきたいと思います」

導入広がるか

成果を上げ始めている新システム。奈良のほかにもすでに4つの病院が導入し、このうち東京 江戸川区の東京臨海病院では記録に関する時間外勤務をおよそ6割削減できたということです。

新型コロナでひっ迫する医療現場。日本看護協会が2020年9月に各地の病院に調査したところ、新型コロナの対応に伴う看護師の離職を経験したのは、回答したおよそ2800の病院のうち15%余りの426か所にのぼりました。

責任感や使命感だけで仕事を続けるには厳しい状況が、今後も続くのではないかとみられています。

新型コロナでひっ迫する医療現場。日本看護協会が2020年9月に各地の病院に調査したところ、新型コロナの対応に伴う看護師の離職を経験したのは、回答したおよそ2800の病院のうち15%余りの426か所にのぼりました。

責任感や使命感だけで仕事を続けるには厳しい状況が、今後も続くのではないかとみられています。

「できるだけ長い時間ベッドサイドにいたいという看護師の願いをかなえるもの」

開発者の1人、東京大学の水流特任教授はシステムの目的をこう説明しています。

今回の試みが広がることで、看護師の皆さんの負担が少しでも減り、この厳しい状況を乗り越える支えとなることを期待したいと思います。

開発者の1人、東京大学の水流特任教授はシステムの目的をこう説明しています。

今回の試みが広がることで、看護師の皆さんの負担が少しでも減り、この厳しい状況を乗り越える支えとなることを期待したいと思います。

奈良放送局記者

稲垣雄也

2004年入局

奈良局を経て科学文化部で主に医療分野を担当

2019年から2度目の奈良に

稲垣雄也

2004年入局

奈良局を経て科学文化部で主に医療分野を担当

2019年から2度目の奈良に

ラジオセンター記者

瀬古久美子

2005年入局

奈良局、社会部などを経て現所属

主にラジオニュースの制作と取材を担当

瀬古久美子

2005年入局

奈良局、社会部などを経て現所属

主にラジオニュースの制作と取材を担当