6歳だった少年は 76年ぶりにあの場所へと向かった

「最後に避難していたごうの場所を、知りたいんです」

その人はぽつりと、つぶやいた。住民を巻き込んだ激しい地上戦で、沖縄県民の4人に1人が命を落とした、沖縄戦。76年がたった今になって、なぜ探してみようと思ったのか。(沖縄放送局記者 村田理帆)

その人はぽつりと、つぶやいた。住民を巻き込んだ激しい地上戦で、沖縄県民の4人に1人が命を落とした、沖縄戦。76年がたった今になって、なぜ探してみようと思ったのか。(沖縄放送局記者 村田理帆)

6歳の少年が経験した戦争

私がその人に初めて連絡を取ったのはことし4月ごろのこと。沖縄戦を経験した人に話を聞きたいと、取材を申し込んだ。

宜野湾市に住む伊波義雄さん(82)は中学校の元教員で、地域の子どもたちに自身の戦争経験を語る活動を20年ほど前から続けている。

戦争当時は6歳だった。

伊波さんが生まれ育った地域は、日米合わせて数千人の兵士が命を落とした激戦地の1つだ。

宜野湾市に住む伊波義雄さん(82)は中学校の元教員で、地域の子どもたちに自身の戦争経験を語る活動を20年ほど前から続けている。

戦争当時は6歳だった。

伊波さんが生まれ育った地域は、日米合わせて数千人の兵士が命を落とした激戦地の1つだ。

家族と近所のガマ(自然洞窟)に避難していたが、戦況が厳しくなるにつれ、日本軍に「住民は戦争の足手まといになる」と追い出されてしまう。

伊波さん一家は20キロ以上離れた本島南部を目指して、砲弾が降り注ぐ戦場をさまようことになった。

伊波さん一家は20キロ以上離れた本島南部を目指して、砲弾が降り注ぐ戦場をさまようことになった。

伊波さんは、淡々と話してくれた。

・アメリカ軍が上陸する様を、自宅近くの高台から見ていたこと

・大砲が撃ち込まれる様子を見て「花火みたいだ」と喜んだこと

・まさか、3か月にわたって、戦場をさまよい続けるとは思ってもいなかったこと

・大砲が撃ち込まれる様子を見て「花火みたいだ」と喜んだこと

・まさか、3か月にわたって、戦場をさまよい続けるとは思ってもいなかったこと

父の引率のもと、鉄道の線路に沿ってひたすら歩いた。足の踏み場もないくらい遺体で埋め尽くされた川を、父に肩車をされて渡った。

首のない子どもをおぶった母親の姿が、今も脳裏に焼き付いているという。

首のない子どもをおぶった母親の姿が、今も脳裏に焼き付いているという。

激しさを増すアメリカ軍の爆撃。道中、手足に大やけどを負い、歩けなくなった伊波さんは父に担がれながら移動を続け、沖縄本島南部のごうにたどりつく。

しかし6月19日、このごうはアメリカ軍の攻撃に遭い、伊波さんはアメリカ軍の捕虜となった。日本軍による組織的な戦闘が終わったとされる4日前のことだ。

伊波さんは苦笑混じりにこぼす。

しかし6月19日、このごうはアメリカ軍の攻撃に遭い、伊波さんはアメリカ軍の捕虜となった。日本軍による組織的な戦闘が終わったとされる4日前のことだ。

伊波さんは苦笑混じりにこぼす。

伊波さん

「戦争の時の惨めな経験を語ることは、つらいですよ。でも、未来を担う子どもたちのためには、やるしかないんです。僕の世代が、戦争を経験した最後の世代だから」

「戦争の時の惨めな経験を語ることは、つらいですよ。でも、未来を担う子どもたちのためには、やるしかないんです。僕の世代が、戦争を経験した最後の世代だから」

最後のごうを探したい

今82歳の伊波さんですら、当時は6歳。沖縄戦のことを覚えていて、みずからの経験を語れる人は年々少なくなっている。

私は「父親に守られて生き延びた沖縄戦」という特集を上司に提案した。

私は「父親に守られて生き延びた沖縄戦」という特集を上司に提案した。

6歳の子どもが、戦場でどんな壮絶な経験をしたのか。

そしてその幼い記憶を頼りに語り継ぐ思いとは。

そんな取材を考えていた。ところが、取材は私が考えていたストーリーにはならなかった。

カメラを入れた取材に向けて再び訪ねたその日、伊波さんが、ぼそっとつぶやいたのだ。

そしてその幼い記憶を頼りに語り継ぐ思いとは。

そんな取材を考えていた。ところが、取材は私が考えていたストーリーにはならなかった。

カメラを入れた取材に向けて再び訪ねたその日、伊波さんが、ぼそっとつぶやいたのだ。

伊波さん

「最後に避難したごうの場所を、探したいんだがね」

「最後に避難したごうの場所を、探したいんだがね」

「えっ、わからないんですか」

私は声を上げた。

「糸満市真栄里のごうでアメリカ軍の攻撃を受け、捕虜になった」

こう説明していた伊波さん。場所はわかっているものと思い込んでいた。

伊波さんは当時1歳だった妹のミヨさんをそこで亡くしていたのだ。何度も会って話していたはずなのに、妹の話は初耳だった。

お産のあとに亡くなった母の忘れ形見だったというミヨさんを、父やきょうだい、みんながかわいがっていたという。

私は声を上げた。

「糸満市真栄里のごうでアメリカ軍の攻撃を受け、捕虜になった」

こう説明していた伊波さん。場所はわかっているものと思い込んでいた。

伊波さんは当時1歳だった妹のミヨさんをそこで亡くしていたのだ。何度も会って話していたはずなのに、妹の話は初耳だった。

お産のあとに亡くなった母の忘れ形見だったというミヨさんを、父やきょうだい、みんながかわいがっていたという。

しかし写真も遺骨もなく、ミヨさんが生きた証は位はいだけ。もう、顔も覚えていない。亡くなった場所すらわからない。

そのことが、長年、伊波さんの心に重くのしかかっていた。父は場所を覚えていたはずだが、聞き出せなかった。

一人娘を亡くしてつらい思いをしていた父とは、戦争について話題にすることもできなかったと振り返る。

そのことが、長年、伊波さんの心に重くのしかかっていた。父は場所を覚えていたはずだが、聞き出せなかった。

一人娘を亡くしてつらい思いをしていた父とは、戦争について話題にすることもできなかったと振り返る。

伊波さん

「父が亡くなった時に『あのごうのことだけは聞いておけばよかった』と、後悔したんです」

「父が亡くなった時に『あのごうのことだけは聞いておけばよかった』と、後悔したんです」

手がかりを探して

本当に力になれるのか、あまり自信はなかった。伊波さんと別れた後、私は、どうしたら手がかりをえられるのか、考え続けた。

わかっているのは、糸満市真栄里にあったということと、自然にできたガマではなく、人工的に掘られたごうだということ、そしてごうの目の前には原っぱが広がっていたということだけだ。

とりあえず、糸満市の市史を調べてみるか。

わかっているのは、糸満市真栄里にあったということと、自然にできたガマではなく、人工的に掘られたごうだということ、そしてごうの目の前には原っぱが広がっていたということだけだ。

とりあえず、糸満市の市史を調べてみるか。

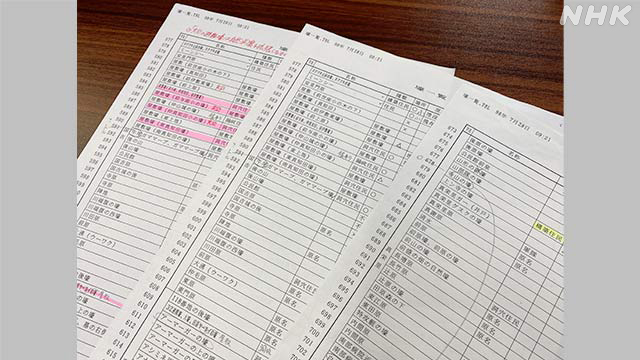

しかしごうの場所が書かれた地図を開いても、あまりに多くて見当もつかない。何せ、糸満市が把握しているだけでも、真栄里にあるごうは100か所に上る。途方に暮れていたところ、伊波さんからの電話が鳴った。

伊波さん

「そのごうの近くには、泉があったらしい」

「そのごうの近くには、泉があったらしい」

伊波さんは手がかりを見つけようと、一緒に避難していた近所の人に話を聞きに行ったというのだ。私はその情報を頼りに、市役所を訪ねた。

資料などを担当者に見せてもらいながら地図と照らし合わせ、候補となる場所を絞り込んだ。

資料などを担当者に見せてもらいながら地図と照らし合わせ、候補となる場所を絞り込んだ。

炎天下の沖縄 ごうを探して

76年ぶりにごうを訪れるという伊波さんは、朝から高揚した様子だった。真栄里に着くと、家から家へと次々に戸をたたき、当時について知っていそうな住民に聞いて回った。

82歳とは思えない体力に圧倒される私たち。

しかし、なかなか手がかりは見つからない。私が事前に調べておいたごうに案内しても、記憶とは一致しないと言われてしまった。

82歳とは思えない体力に圧倒される私たち。

しかし、なかなか手がかりは見つからない。私が事前に調べておいたごうに案内しても、記憶とは一致しないと言われてしまった。

沖縄特有のまとわりつくような湿気と差すような日ざしの中、歩くこと5時間。結局、この日はごうを見つけることができなかった。

肩を落とす伊波さん。

「76年ぶりにここまで来られたことが、大きな一歩ですよ」

私の励ましのことばが、伊波さんの耳に届いている様子はなかった。

肩を落とす伊波さん。

「76年ぶりにここまで来られたことが、大きな一歩ですよ」

私の励ましのことばが、伊波さんの耳に届いている様子はなかった。

76年を経て その場所に立つ

汗でベタベタ、泥だらけの靴でカメラクルーと会社に戻ったころ、電話が再び鳴った。

伊波さん

「真栄里だと思い込んでいたが、ごうはどうやら、国吉の集落内にあったみたいです」

「真栄里だと思い込んでいたが、ごうはどうやら、国吉の集落内にあったみたいです」

伊波さんは諦めきれず、一緒に避難していた別の人にさらに話を聞きに行ったのだった。

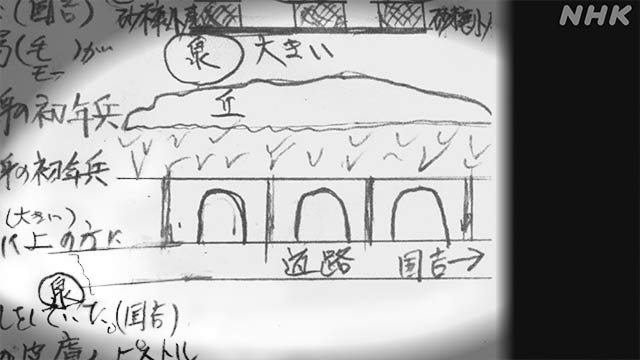

新たな証言によると、ごうは集落内に連なっていた複数のごうの1つで、ごうを南北に挟むようにして、泉があるという。

2日後、伊波さんと私たちは真栄里の隣の集落、国吉を訪ねた。確かに南北に泉があった。

新たな証言によると、ごうは集落内に連なっていた複数のごうの1つで、ごうを南北に挟むようにして、泉があるという。

2日後、伊波さんと私たちは真栄里の隣の集落、国吉を訪ねた。確かに南北に泉があった。

聞き込みを続けると、ごうのことを知っているという住民に出会い、場所を案内してもらうことになった。そこは草が生い茂り、ごうがあったという形跡はわからなかった。

草をかき分けて地面の辺りをのぞいてみると、少しくぼんでいるような感じもあったが、案内されなければ素通りしていたはずだ。

伊波さんも最初は半信半疑の様子で中をのぞき込んでいたが、目の前に広がっていた風景は、見覚えのあるものだった。

伊波さんも最初は半信半疑の様子で中をのぞき込んでいたが、目の前に広がっていた風景は、見覚えのあるものだった。

伊波さん

「ごうを出ると、ここにアメリカ軍のトラックが待ち構えていて、次々と乗せられていったんです」。

「ごうを出ると、ここにアメリカ軍のトラックが待ち構えていて、次々と乗せられていったんです」。

そう言うと、伊波さんはおもむろに手を合わせた。

76年間抱え続けた悲しみ

伊波さん

「妹には、家族みんな元気でやっているから安心して休んでねと、声を掛けることができました。やがてもう1世紀になろうとしているのに、こんな悲しい思いを持ち続けなきゃいけないのかと思いますね。これで戦後の一区切りつきました。ごうの場所がわかったいま、妹のことも自信を持って語ることができます。もう、誰にも自分のような経験をしてほしくないです。命が尽きるまで、戦争の醜さと、平和の尊さを語り続けます」

「妹には、家族みんな元気でやっているから安心して休んでねと、声を掛けることができました。やがてもう1世紀になろうとしているのに、こんな悲しい思いを持ち続けなきゃいけないのかと思いますね。これで戦後の一区切りつきました。ごうの場所がわかったいま、妹のことも自信を持って語ることができます。もう、誰にも自分のような経験をしてほしくないです。命が尽きるまで、戦争の醜さと、平和の尊さを語り続けます」

沖縄に記者として配属されて丸3年。恥ずかしながら、それまで沖縄戦についての知識は皆無だった。

沖縄に来てからも、戦争についての取材はどこから手を付けていいかわからず、目を背け続けていた。

しかし、戦争を経験した伊波さんと、戦争を知らない私が一緒にごうを探していく中で、「世代を超えた」という感覚が確かにあった。「戦争は昔の出来事」という感覚が、私の中で消え去ったのかもしれない。

76年前に起きた悲惨な沖縄戦を生き抜き、今もその悲しみを抱え続けている人が、目の前にいるからだ。

月日がたっても残り続ける戦争の痛みが、決して忘れ去られることのないよう、今後も向き合い続けたい。

沖縄に来てからも、戦争についての取材はどこから手を付けていいかわからず、目を背け続けていた。

しかし、戦争を経験した伊波さんと、戦争を知らない私が一緒にごうを探していく中で、「世代を超えた」という感覚が確かにあった。「戦争は昔の出来事」という感覚が、私の中で消え去ったのかもしれない。

76年前に起きた悲惨な沖縄戦を生き抜き、今もその悲しみを抱え続けている人が、目の前にいるからだ。

月日がたっても残り続ける戦争の痛みが、決して忘れ去られることのないよう、今後も向き合い続けたい。

沖縄放送局記者

村田理帆

2018年入局

事件や行政取材を経て

沖縄戦や基地問題を取材

村田理帆

2018年入局

事件や行政取材を経て

沖縄戦や基地問題を取材