変貌するハワイ「今ぐらいがちょうどいい」

日本人に人気のハワイ。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、日本からの渡航者は激減している。ハワイでは渡航制限が段階的に緩和されてはいるが、日本から行く場合、帰国後に自宅などで14日間の自主隔離を求められることを考えれば、渡航は難しいのが実情だろう。一方、日本人をはじめ、海外からの観光客が大きく減ったこの1年間、ハワイの地域社会は変貌を遂げている。(ロサンゼルス支局長 及川順)

コロナ直撃 ハワイ失業率23%超

ハワイの経済を支えるのは公共部門、軍事関係、そして観光。太平洋の離島という地理的な事情ゆえだ。

もっとも伸びしろがあるのは観光だ。新型コロナの感染拡大前、ハワイ州は、年間の訪問者数1000万人という目標を掲げ、おととし、それを実現した。

そんな中で起きたパンデミック。ハワイ州の失業率は去年4月には23.8%に達し、オアフ島ではホームレスの人たちの姿が目立つようになった。

経済は大きな打撃を受けたが、観光客の激減は島に思わぬ変化をもたらし、これまでの政策を見直すにきっかけにもなっている。

ハワイでは今、過度の観光依存から脱却し、地域経済と自然環境の両方を持続可能なものに目指す方向にかじを切り始めた。国連が掲げるSDGs=持続可能な開発目標の理念と重なる取り組みだ。

そんな中で起きたパンデミック。ハワイ州の失業率は去年4月には23.8%に達し、オアフ島ではホームレスの人たちの姿が目立つようになった。

経済は大きな打撃を受けたが、観光客の激減は島に思わぬ変化をもたらし、これまでの政策を見直すにきっかけにもなっている。

ハワイでは今、過度の観光依存から脱却し、地域経済と自然環境の両方を持続可能なものに目指す方向にかじを切り始めた。国連が掲げるSDGs=持続可能な開発目標の理念と重なる取り組みだ。

水の透明度60%改善

今回の取材で最初に訪れたのは、ホノルルの中心部から車で30分のハナウマ湾。スノーケルの人気スポットだが、感染対策のため去年はおよそ9か月間入場が禁止された。

その結果、湾の自然環境に大きな変化が起きた。水の透明度が60%以上も改善し、大きな魚が湾に入ってくるようになったというのだ。

その結果、湾の自然環境に大きな変化が起きた。水の透明度が60%以上も改善し、大きな魚が湾に入ってくるようになったというのだ。

ハナウマ湾は去年12月に再びオープンしたが、海岸を管理するホノルル市はこの思わぬ「副産物」を守ろうと、新たな取り組みを始めている。入場を予約制にして人数を制限。入場できる時間も10分ごとに細かく管理している。

来場者は海岸に行く前に環境保全のために守るべきルールの説明を受けなければならない。

タラ・ヒロハタさん

「以前は1日に2500人から4000人来ていましたが、今は1050人に制限しました。湾の資源を守りたいのです」

「以前は1日に2500人から4000人来ていましたが、今は1050人に制限しました。湾の資源を守りたいのです」

入場できる人の数は大きく減ることになったが、観光客の評価は上々だ。

環境保全に観光客も20ドル負担へ

ホノルル市だけでなく、ハワイ州も動き始めた。環境保全に必要な財源を確保するための新税の法案だ。

グリーン・フィーと呼ばれるこの新税は、観光客から1人当たり20ドルを徴収するというもの。年間1億ドル(=約109億円)の税収を見込んでいる。

観光客が大きく減少する中でも、ビーチや公園の清掃にあたるスタッフの人件費などを確保するのがねらいだ。

その中心にいる、ドノバン・デラクルーズ州上院議員(47)はこう話す。

グリーン・フィーと呼ばれるこの新税は、観光客から1人当たり20ドルを徴収するというもの。年間1億ドル(=約109億円)の税収を見込んでいる。

観光客が大きく減少する中でも、ビーチや公園の清掃にあたるスタッフの人件費などを確保するのがねらいだ。

その中心にいる、ドノバン・デラクルーズ州上院議員(47)はこう話す。

デラクルーズ州上院議員

「年間1000万人、毎日3万人もの人がハワイに来ることで国立公園やビーチに影響がありました。観光客が減っても同じだけの歳入がある仕組みにしたいのです」

「年間1000万人、毎日3万人もの人がハワイに来ることで国立公園やビーチに影響がありました。観光客が減っても同じだけの歳入がある仕組みにしたいのです」

農業が雇用創出の受け皿に

観光への過度の依存を見直す中、雇用の創出につながる新たな産業を育てていくことも大きな課題となっている。

そこで、ハワイの自然を生かせる産業として、力を入れているのが農業だ。行政の支援を受けたNPOが就農支援のプログラムを進めている。

そこで、ハワイの自然を生かせる産業として、力を入れているのが農業だ。行政の支援を受けたNPOが就農支援のプログラムを進めている。

その名も「Go Farm」。

参加者は1年間で野菜の栽培から農地の管理まで、農業を始めるために必要なノウハウを集中的に学べる。就農にあたっては農地を借りることもできる。

新型コロナの影響で観光業の雇用が失われていることもあって、就農を目指す人は増えていて、去年は半年で500人近くがプログラムに参加した。

参加者は1年間で野菜の栽培から農地の管理まで、農業を始めるために必要なノウハウを集中的に学べる。就農にあたっては農地を借りることもできる。

新型コロナの影響で観光業の雇用が失われていることもあって、就農を目指す人は増えていて、去年は半年で500人近くがプログラムに参加した。

ケリー・ボンさんも転職組の1人だ。今はレタスや大根、なすなどを栽培。出荷先は地元のスーパーとレストランだ。

今後は栽培が難しい野菜にもチャレンジしたいと語る。

今後は栽培が難しい野菜にもチャレンジしたいと語る。

ケリー・ボンさん

「ここでは土壌、害虫、水の管理と農業の基礎からビジネス面まで学びました。農業は生産するだけでなく市場を見つけて販売しないといけませんから」

「ここでは土壌、害虫、水の管理と農業の基礎からビジネス面まで学びました。農業は生産するだけでなく市場を見つけて販売しないといけませんから」

サステイナブル実現の鍵は市民

ハワイでは、政治や行政がこうした持続可能な地域社会づくりを推し進めているが、それだけで短期間にここまでの取り組みを実現するのは容易ではないだろう。

取材を通して変化の原動力だと感じたのは、やはり“住民の共感”だ。

生まれも育ちもハワイで、今回の取材でご一緒したカメラマンのジョージ・ラッセルさんはこう話す。

取材を通して変化の原動力だと感じたのは、やはり“住民の共感”だ。

生まれも育ちもハワイで、今回の取材でご一緒したカメラマンのジョージ・ラッセルさんはこう話す。

ラッセルさん

「今のハワイは観光客が急増する前の何十年も昔に戻った感じです。これくらいがちょうどいいと思います」

「今のハワイは観光客が急増する前の何十年も昔に戻った感じです。これくらいがちょうどいいと思います」

今回の取材で会った人たちは全員、新たな取り組みへの共感を示していた。そして、人口140万人のハワイは、コミュニティーとして大きすぎないからこそ、住民を巻き込んでの方向転換も比較的スムーズにいっているという点もあると思う。

ハワイの観光政策のかじ取り役もこう語る。

ハワイの観光政策のかじ取り役もこう語る。

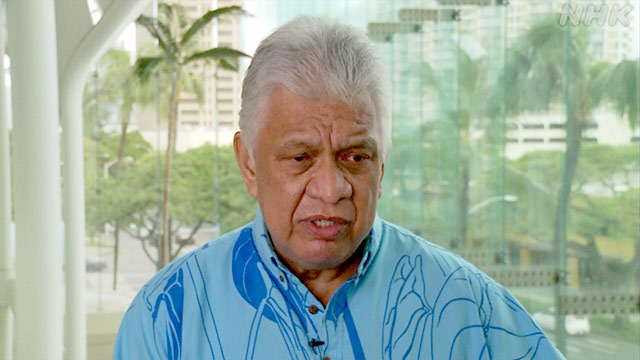

ジョン・デ・フリーズCEO

「私たちは自然と共生できるよりよい方法を見つける必要があります。環境にも配慮する責任を負っているのです」

「私たちは自然と共生できるよりよい方法を見つける必要があります。環境にも配慮する責任を負っているのです」

パンデミックというピンチを方向転換のチャンスへと変えつつあるハワイ。

国連のSDGsの理念とも重なるハワイの取り組みは、世界的な潮流のトップランナーと言っても過言ではないだろう。

日本でも今、行政機関や企業、さらには学校でもSDGsはある種のブームとなっているが、それを実践しているのが今のハワイとも言える。

持続可能な地域作りのヒントが多くあると感じた。

国連のSDGsの理念とも重なるハワイの取り組みは、世界的な潮流のトップランナーと言っても過言ではないだろう。

日本でも今、行政機関や企業、さらには学校でもSDGsはある種のブームとなっているが、それを実践しているのが今のハワイとも言える。

持続可能な地域作りのヒントが多くあると感じた。

ロサンゼルス支局長

及川順

1994年入局。

政治部、ニューヨーク(国連本部担当)などを経て、2019年6月からロサンゼルスに。

及川順

1994年入局。

政治部、ニューヨーク(国連本部担当)などを経て、2019年6月からロサンゼルスに。