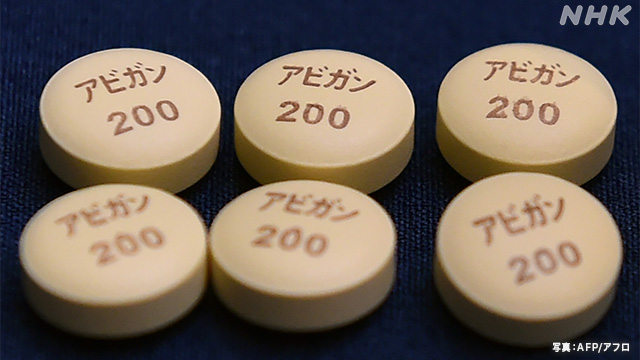

「アビガン」使用 国が計画する備蓄量の約0.5%にとどまる

新型コロナウイルスの治療薬として承認審査が続いている「アビガン」について、先月下旬までの1年間に患者に投与されたのは1万人分余りと、国が計画する備蓄量のおよそ0.5%にとどまったことが分かりました。感染症の治療に詳しい専門家は、背景に、有効性が証明されず、臨床研究が続いていることを挙げたうえで、計画どおりに備蓄するか改めて検討する必要があると指摘しています。

「アビガン」は新型インフルエンザの治療薬として開発され、去年4月、政府は、当時治療薬が限られていた新型コロナウイルスへの効果も期待できるとして、今年度中に200万人分を備蓄する計画をまとめました。

厚生労働省は、すでに備蓄しているおよそ70万人分に加えて、ことし1月に富士フイルム富山化学から55万人分を購入し19日、さらに79万人分を購入する方針です。費用は合わせておよそ139億円を見込んでいます。

一方、アビガンの観察研究を続けている藤田医科大学によりますと、去年2月から先月24日までのおよそ1年間に患者に使用されたのは全国で合わせて1万800人分で、国が計画する備蓄量の0.54%でした。

アビガンをめぐっては、去年12月、厚生労働省の専門家部会が「現時点のデータでは新型コロナウイルスへの有効性を明確に判断するのが困難だ」として承認の可否の判断を見送り、承認される時期のめどは立っていません。

日本感染症学会の理事長で、東邦大学の舘田一博教授は、「去年4月は手探りのなかで少しでも効果があるならと備蓄が決められたが、まだ臨床研究が続いていて、効果が証明されていない」としたうえで、「計画どおりに備蓄するのか、一度立ち止まるのかを考えていかなければならない。これまでに得た情報をもとに、ほかの治療薬を活用することも含めて改めて検討すべきだ」と指摘しています。

厚生労働省は、「すでに危機管理の観点などから200万人分を備蓄すると決めている。使用期限は10年間あるので、承認されれば治療薬として使いたい」などとコメントしています。

「アビガン」これまでの経緯

去年9月になって富士フイルム富山化学が、「アビガンか偽薬かを患者に伝えずに投与する方法で治験を行った結果、PCR検査で陰性になるまでの期間を2.8日短縮する効果が確認された」などと発表し、10月に厚生労働省に承認申請を行いました。

これに対し、去年12月に開かれた厚生労働省の専門家部会では、「投与した医師の先入観が影響している可能性を否定できない」などと慎重な判断を求める意見が委員から相次ぎ、厚生労働省が海外の治験のデータなどを踏まえて改めて審査を行う方針を示しています。

治療担当する医師「今はほとんど使っていない」

そのうえで、「今もアビガンの使用を検討していないわけではないが承認されていないうえに胎児への副作用の可能性も指摘されているため、患者の同意を得る手続きが煩雑なこともあって必ずしも投与する必要はないと考えている。そもそも軽症の患者には治療薬が必要ないことも多く、酸素の投与が必要な患者には、すでに承認されているレムデシビルなどを投与して対応している」と話しています。

専門家「通常の調達であれば考えられない」

「診療の手引き」には ほかの治療薬も

代表的な薬の1つが、去年5月に新型コロナウイルスの治療薬として国内で初めて承認された「レムデシビル」です。

エボラ出血熱の治療薬として開発された薬で、原則として人工呼吸器をつけた重症患者などに使用されていましたが、ことし1月には厚生労働省が投与を認める対象を肺炎になった中等症患者にも拡大しました。

もう1つが、肺炎などの薬としてすでに承認されていたステロイド剤の「デキサメタゾン」で、イギリスの臨床研究で重症者の死亡を減らす効果が示されています。

「アビガン」については、現在、承認申請中で、無症状や軽症の患者を対象にした臨床試験では、有意差はなかったもののPCR検査で早期に陰性になる傾向などが見られたと説明しています。