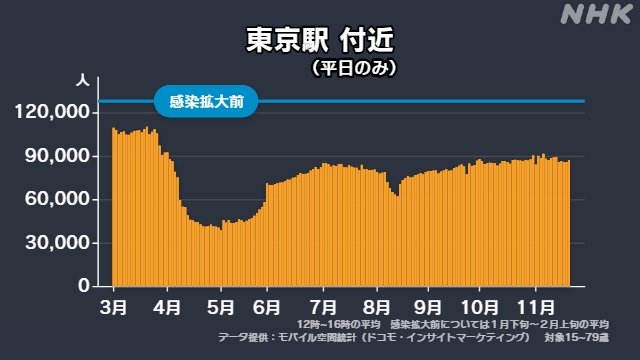

NHKは、NTTドコモがプライバシーを保護した形でまとめた携帯電話の位置情報のビッグデータを基に、品川駅と東京駅の周辺のオフィス街について、ことし3月以降の平日の、日中時間帯の人の数を分析しました。

その結果、第1波で感染が拡大した3月下旬から5月にかけて、大幅に減少しましたが、全国で緊急事態宣言が解除された翌週には大幅に増加しました。

「テレワーク」一定程度浸透も 職場出勤 徐々に戻りつつあるか

ことし5月に緊急事態宣言が全国で解除されてから25日で半年です。感染対策の1つとして「テレワーク」が推奨されてきましたが、NHKが都内のオフィス街の人出を分析した結果、感染拡大前よりテレワークが一定程度、浸透しているものの、職場に出勤する人が徐々に戻りつつあるとみられることがわかりました。専門家は「多くの企業が最適なテレワークの在り方を今も模索している段階だ」と指摘しています。

その後、お盆休みの期間などで一時的に減少したものの、おおむね増加傾向が続いています。先週1週間の人の数を見ると、緊急事態宣言が解除された5月25日と比べて、品川駅周辺では60%前後、東京駅周辺では80%ほど増加しています。

一方、先週1週間と、感染が拡大する前のことし1月下旬から2月上旬の平均と比較すると、どちらのオフィス街も30%余り減少しています。

こうしたデータから、テレワークは感染拡大前より一定程度、浸透しているものの職場に出勤する人が徐々に戻りつつある状況だとみられます。

一方、先週1週間と、感染が拡大する前のことし1月下旬から2月上旬の平均と比較すると、どちらのオフィス街も30%余り減少しています。

こうしたデータから、テレワークは感染拡大前より一定程度、浸透しているものの職場に出勤する人が徐々に戻りつつある状況だとみられます。

専門家「テレワーク一定浸透も 多くの企業が模索段階」

人の移動の分析に詳しい早稲田大学創造理工学部の佐々木邦明教授は「オフィス街の日中時間帯の人出が感染の流行前より3割程度減ったのは、テレワークの効果だと言える。緊急事態宣言の解除以降、テレワークは一定程度浸透しているものの、多くの企業が最適な働き方をまだ模索している段階だということが読み取れると思う」と話しています。

「時差出勤」テレワークほど浸透せず

新型コロナウイルスの感染対策としてテレワークとともに推奨されている「時差出勤」。ビッグデータの分析からは、テレワークほどは浸透していないとみられることがわかりました。

NHKは、品川駅と東京駅の周辺のオフィス街について、午前5時台から午前9時台までの出勤時間帯の人の数の変化を調べました。

NHKは、品川駅と東京駅の周辺のオフィス街について、午前5時台から午前9時台までの出勤時間帯の人の数の変化を調べました。

それによりますと、品川駅では、感染が拡大する前のことし1月下旬には、5時台から7時台までの早朝時間帯の人出が30%、8時台から9時台は70%だったのに対し、緊急事態宣言が解除された直後の5月下旬は5時台から7時台が40%、8時台から9時台が60%で早朝の割合が増加しました。

しかし、今月中旬をみると、5時台から7時台が36%、8時台から9時台が64%で早朝の割合が減少しています。

しかし、今月中旬をみると、5時台から7時台が36%、8時台から9時台が64%で早朝の割合が減少しています。

東京駅でも同じような傾向にあり、こうしたデータから、緊急事態宣言の解除直後は時差出勤が少し広がったものの、そこまで浸透せずに元に戻りつつあるとみられることがわかりました。

早稲田大学創造理工学部の佐々木邦明教授は「緊急事態宣言の解除直後は早朝出勤にシフトした人が一部いたと言えると思うが、先週のデータからは8時台と9時台の人が増加し感染拡大前の状態に近づいている。時差出勤はテレワークほど浸透していないと言える」と話しています。

早稲田大学創造理工学部の佐々木邦明教授は「緊急事態宣言の解除直後は早朝出勤にシフトした人が一部いたと言えると思うが、先週のデータからは8時台と9時台の人が増加し感染拡大前の状態に近づいている。時差出勤はテレワークほど浸透していないと言える」と話しています。

「テレワーク」実施率は50%超

東京商工会議所は9月末から先月にかけて1万3000社余りの会員企業を対象にテレワークの実施状況についてアンケートを行い、7.7%に当たる1048社から回答を得ました。それによりますと、調査時点で「テレワークを実施している」と答えた企業は全体の53.1%でした。

緊急事態宣言が解除された直後の5月末から6月にかけて行った調査では67.3%の企業が「テレワークを実施している」と答えていて、実施率は14.2ポイント減少しました。

緊急事態宣言が解除された直後の5月末から6月にかけて行った調査では67.3%の企業が「テレワークを実施している」と答えていて、実施率は14.2ポイント減少しました。

テレワーク「取りやめ」の企業も

また、全体の22.1%の企業が「一時期、実施していたが、現在は取りやめた」と答え、その理由を複数回答で尋ねたところ、「業務の生産性が下がる」が45.7%、「PC等の機器やネットワークの整備」が39.7%、「社内のコミュニケーション」が33.6%などとなりました。

テレワークをやめたという企業からは「営業は取引先との細かいすりあわせが必要で、オンライン営業は難しく、テレワークができない」とか「事務などの一部の従業員がテレワークを実施していたが、セキュリティ面で不安があったため、現在はとりやめた」といった声が寄せられたということです。

一方、現在、テレワークを実施している企業に継続するうえでの課題を複数回答で尋ねたところ、「社内のコミュニケーション」が57.9%と最も多く、「書類への押印対応」が56.7%、「労務管理・マネジメント」が51.6%でした。

東京商工会議所の担当者は「テレワークには遠方の取引先と頻繁にやり取りでき、時間や場所の制約が少ないというメリットもある。いま、急激に感染が広がっているので、できる範囲で取り組んでもらえるよう後押ししていきたい」と話していました。

テレワークをやめたという企業からは「営業は取引先との細かいすりあわせが必要で、オンライン営業は難しく、テレワークができない」とか「事務などの一部の従業員がテレワークを実施していたが、セキュリティ面で不安があったため、現在はとりやめた」といった声が寄せられたということです。

一方、現在、テレワークを実施している企業に継続するうえでの課題を複数回答で尋ねたところ、「社内のコミュニケーション」が57.9%と最も多く、「書類への押印対応」が56.7%、「労務管理・マネジメント」が51.6%でした。

東京商工会議所の担当者は「テレワークには遠方の取引先と頻繁にやり取りでき、時間や場所の制約が少ないというメリットもある。いま、急激に感染が広がっているので、できる範囲で取り組んでもらえるよう後押ししていきたい」と話していました。

「社員の孤立」防ぐ 企業の取り組みは

テレワークを推進する企業は今、どんな課題に直面しているのか。横浜市に本社があるソフトウェア開発会社は、新型コロナウイルスの感染が拡大し始めたことし3月からテレワークを進めてきました。

緊急事態宣言が出ていた5月には、およそ8000人いる社員のうち72%が在宅勤務を実施。しかし宣言が解除されると徐々に在宅勤務の社員は減少し、6月以降は65%前後に下がりました。

実際、在宅勤務を行った社員はさまざまな課題に直面しました。

アンケート調査では「インターネット接続など自宅での作業環境がよくない」「幼い子どもがいるため自宅では仕事に集中できない」といった声があがりました。

中でも、新入や若手社員からは「上司や先輩の顔が見えないため気軽に質問することができない」「人と接する機会がないため孤独感を感じる」といった切実な声が寄せられました。上司にミスを報告できずトラブルの発見が遅れたケースもあったといいます。

緊急事態宣言が出ていた5月には、およそ8000人いる社員のうち72%が在宅勤務を実施。しかし宣言が解除されると徐々に在宅勤務の社員は減少し、6月以降は65%前後に下がりました。

実際、在宅勤務を行った社員はさまざまな課題に直面しました。

アンケート調査では「インターネット接続など自宅での作業環境がよくない」「幼い子どもがいるため自宅では仕事に集中できない」といった声があがりました。

中でも、新入や若手社員からは「上司や先輩の顔が見えないため気軽に質問することができない」「人と接する機会がないため孤独感を感じる」といった切実な声が寄せられました。上司にミスを報告できずトラブルの発見が遅れたケースもあったといいます。

今後、テレワークを進める上で、最も重要なポイントの1つは「社員を孤立させないこと」。そう考えた会社は対策を検討しました。そこで試みたのが「バーチャルオフィス」です。

インターネット上に仮想の職場を作り、社員は自分の分身となる「アバター」を出社させます。このアバターを動かして話しかけたい上司や同僚のアバターにコンタクトをとると、オンラインで会話や打ち合わせが行えます。また、アバターが「ランチ中」「出張から戻りました」など短いメッセージをつぶやくことで、自分の状況を周りに知らせることができます。

インターネット上に仮想の職場を作り、社員は自分の分身となる「アバター」を出社させます。このアバターを動かして話しかけたい上司や同僚のアバターにコンタクトをとると、オンラインで会話や打ち合わせが行えます。また、アバターが「ランチ中」「出張から戻りました」など短いメッセージをつぶやくことで、自分の状況を周りに知らせることができます。

入社3年目の女性社員は「これまで隣の席の先輩にすぐに質問できたことがテレワークではできなくなりましたが、このソフトを使ってから話しかけやすくなりました」と話しています。

この会社では現在、1割ほどの社員が試験的にこのシステムを使用していて、今年度中にすべての社員が使えるようにしたいと考えています。

富士ソフト・プロダクト事業本部の松浦直樹副本部長は「今後も在宅勤務は避けられない状況になっていくので、バーチャルオフィスを活用して在宅勤務の生産効率を上げていきたい」と話していました。

この会社では現在、1割ほどの社員が試験的にこのシステムを使用していて、今年度中にすべての社員が使えるようにしたいと考えています。

富士ソフト・プロダクト事業本部の松浦直樹副本部長は「今後も在宅勤務は避けられない状況になっていくので、バーチャルオフィスを活用して在宅勤務の生産効率を上げていきたい」と話していました。

専門家「感染防止だけでなく企業戦略に」

テレワークを導入しようとする企業からの相談に応じているコンサルティング会社の田澤由利社長は「ふだんは社員どうしの雑談からアイデアが生まれたりするが、テレワークではそうしたイノベーションにつながるようなコミュニケーションが取れないという声もよく聞かれる。在宅で勤務しながら、いかに会社にいる時と同じようなコミュニケーションを実現できるかがポイントになっている」と話しています。

そのうえで「コミュニケーションがとれないから元の状態に戻るのではなく、バーチャルオフィスといったテレワーク向けのツールを活用するなどして続ける工夫をすべきだ」と指摘しています。

さらに「テレワークはコロナの感染防止だけでなく子育て支援などにもつながる。テレワークは人材を確保したり、生産性を上げていくための企業戦略と考えるべきだ」と話しています。

そのうえで「コミュニケーションがとれないから元の状態に戻るのではなく、バーチャルオフィスといったテレワーク向けのツールを活用するなどして続ける工夫をすべきだ」と指摘しています。

さらに「テレワークはコロナの感染防止だけでなく子育て支援などにもつながる。テレワークは人材を確保したり、生産性を上げていくための企業戦略と考えるべきだ」と話しています。

官房長官「テレワークの普及・定着に努める」

加藤官房長官は25日午後の記者会見で「『ウィズコロナ』、『ポストコロナ』の時代に対応した働き方として、テレワークの定着や加速を図ることは重要で、政府として、テレワークに関係するガイドラインの見直しも含めて検討し、その普及と定着に努めていきたい」と述べました。

そのうえで「新型コロナウイルスが再び拡大しているが、国民の皆さんには、基本的な感染防止対策をしっかりと取っていただきながら、テレワークや時差出勤などをぜひ有効活用してほしい」と述べました。

そのうえで「新型コロナウイルスが再び拡大しているが、国民の皆さんには、基本的な感染防止対策をしっかりと取っていただきながら、テレワークや時差出勤などをぜひ有効活用してほしい」と述べました。