“年末年始 帰省していいの?”

北海道や東京など、各地で新型コロナウイルスの感染者が増加しています。

年末年始に帰省しようと思っていても、このところの感染者の増加傾向で、予定を決められずに迷っている人も多いと思います。

ネット上では…

SNS上でも「帰省は年末も無理かなぁ。さすがに東京から行ったら祖母も曽祖母も不安だよね」など、さまざまな意見が寄せられています。

全国の自治体も注意喚起

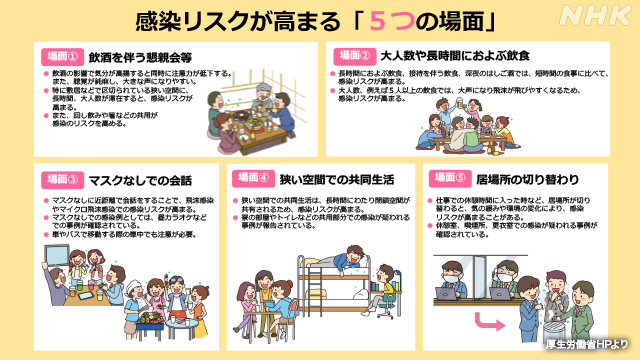

全国知事会では今月5日、年末年始を前に感染予防に向けたメッセージを発表し、「密」を避けるため、帰省や旅行の時期を分散するよう協力を求めたほか、飲食を伴う懇親会やマスクなしでの会話など、注意力の低下や気の緩みで、感染リスクが高まる「5つの場面」の例を挙げて注意を呼びかけました。

(厚生労働省のチラシ「厚生労働省ホームページより」)

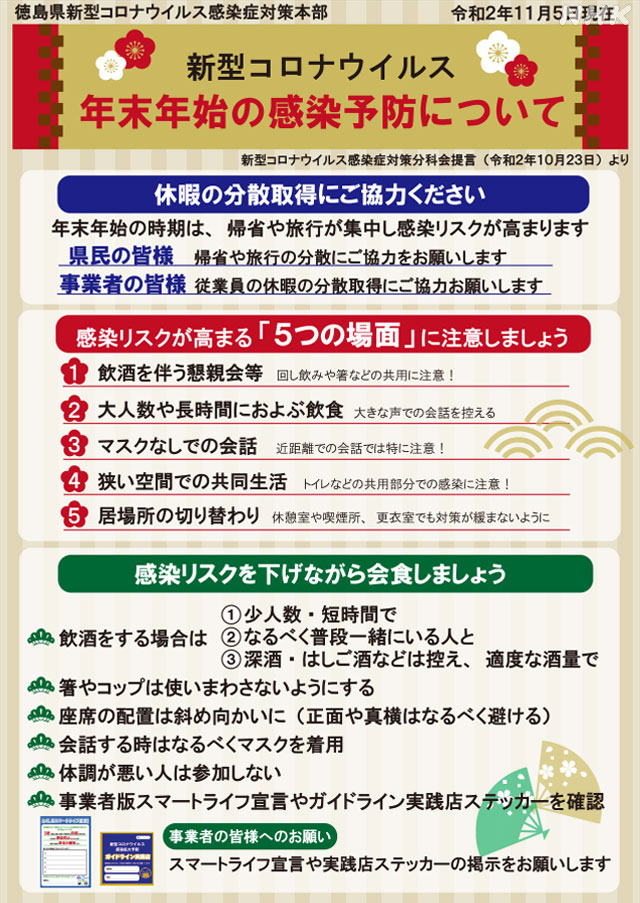

徳島県では…

このうち、徳島県ではこのメッセージを受けて、県で取り組んでいる事業者向けの感染予防のガイドラインや、ステッカーなどの取り組みを盛り込んでチラシにまとめ、ホームページで公開して注意を呼びかけています。

(徳島県のチラシ「徳島県のホームページ」より)

帰省するならココに注意

年末年始に帰省をする場合にはどんなことに注意すればいいのか。

お正月は、家族や親戚などが一堂に集まって料理を食べたり、お酒を飲んだりしながら過ごす場面が想定されます。

お正月は、家族や親戚などが一堂に集まって料理を食べたり、お酒を飲んだりしながら過ごす場面が想定されます。

公衆衛生看護学が専門の長野保健医療大学 看護学部の塚田ゆみ子助教に、帰省先での過ごし方で注意すべきことを具体的に教えてもらいました。

「コートは玄関に」

屋外からウイルスを持ち込まないように、家に入った時には脱いだ上着やコート・かばんなどは玄関のそばなどに置いて、みんながいる部屋には持ち込まないようにしましょう。

「換気と乾燥対策を」

寒いですが意識して換気してください。

換気すると空気が乾燥します。

湿度計を置いて一定の湿度を保ち、ぬれたタオルや加湿器を置くなど乾燥対策が必要です。

また乾燥すると、肌がかゆくなって顔などを触る回数が増えます。

子どもの鼻の下にワセリンを塗ることも乾燥対策として有効です。

換気すると空気が乾燥します。

湿度計を置いて一定の湿度を保ち、ぬれたタオルや加湿器を置くなど乾燥対策が必要です。

また乾燥すると、肌がかゆくなって顔などを触る回数が増えます。

子どもの鼻の下にワセリンを塗ることも乾燥対策として有効です。

「共有を避けよう」

家族であっても共有するものを減らすことが大切です。

例えば、同じタオルではなく、ペーパータオルを使ったり、食事の際はもったいないと思っても、割り箸を使ったりするとか、感染対策だと割り切って「個別使い」をすることが大事です。

リモコンやゲーム機のコントローラーなど、みんなが触れるものも扱いに注意が必要です。

例えば、同じタオルではなく、ペーパータオルを使ったり、食事の際はもったいないと思っても、割り箸を使ったりするとか、感染対策だと割り切って「個別使い」をすることが大事です。

リモコンやゲーム機のコントローラーなど、みんなが触れるものも扱いに注意が必要です。

「食事と会話は別々に」

食事や会話は、時間や場所を分けて楽しむなど、目的を絞ることが大切です。

会話を楽しむならマスクをして、距離をとって換気をしましょう。

会話を楽しむならマスクをして、距離をとって換気をしましょう。

「風呂の順番を考えよう」

お年寄りや家の中にいる人が先に風呂に入るなど、順番を工夫することも対策の1つです。

外に行く機会が多い人など、ウイルスを持ち込むリスクが高い人が風呂に入る前に、着替えや準備などであちこち触ってしまうからです。

実家に泊まる時には、寝室を別にしたり、大勢で寝る時には枕を並べて、同じ方向に寝るのではなく、頭の向きを変えるなどの工夫をしましょう。

外に行く機会が多い人など、ウイルスを持ち込むリスクが高い人が風呂に入る前に、着替えや準備などであちこち触ってしまうからです。

実家に泊まる時には、寝室を別にしたり、大勢で寝る時には枕を並べて、同じ方向に寝るのではなく、頭の向きを変えるなどの工夫をしましょう。

「行動記録をつけよう」

症状が出る2日前から人にうつすことが、このウイルスのやっかいなところです。

たくさんの人が集まったり、感染が流行している地域に行ったりするなど、自分の日常と違う行動した時はメモに残しておきましょう。

たくさんの人が集まったり、感染が流行している地域に行ったりするなど、自分の日常と違う行動した時はメモに残しておきましょう。

最後に…

最後に塚田助教は「『こういうことがダメだよね』『これは楽しみだけど我慢しようね』と、一つ一つ工夫することでリスクを少しずつ減らすことができます。自分は大丈夫と思わず、大切な人を守るため、もう一度、意識を高めることが大切です」と話していました。