新型コロナ 人材確保へ 人工心肺装置ECMO講習会

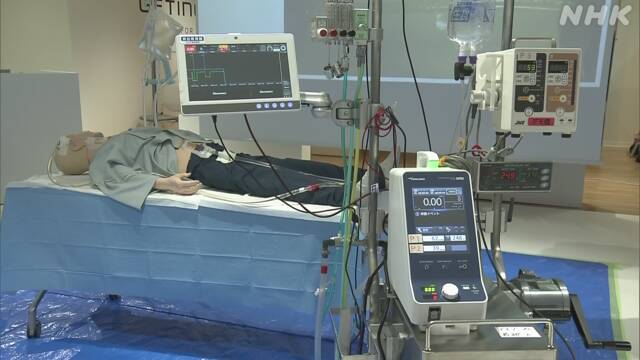

新型コロナウイルスの感染拡大で重症者が徐々に増加する中、治療の最後のとりでとも言われる人工心肺装置「ECMO」を扱える人材が今後、不足するおそれが指摘されています。東京都内では、医師や看護師などが実際に操作して学ぶ講習会が開かれました。

講習会は、ECMOを使った治療を行う医療者らでつくる「ECMOnet」が開き、東京都内9つの医療機関の医師や看護師などおよそ50人が参加しました。

ECMOは、患者の体内から取り出した血液に直接酸素を送り込むことで、肺の機能を一時的に代行する装置で、新型コロナウイルスに感染し、症状が最も重くなった患者の治療に使われています。

講習会では、医師や看護師がチームになって実際にECMOの装置に、血液に見立てた水を通して手順を学びました。

この治療では、血栓ができるのを防ぐとともに、酸素の濃度を慎重に管理して、患者の肺を痛めないようにするなど高度な技術が必要で、参加した人たちは▽光を当てて血液を通す回路の中で血栓ができていないか調べたり▽血液に酸素を入れる肺の役割をする部分などが劣化したときに素早く交換する方法や緊急時に手動で操作する手順を確認したりしていました。

現在、装置を扱える人材の確保が課題になっており、講師をつとめたECMOnetの清水敬樹医師は「装置が止まれば、患者はわずか2分ほどで心停止に至る。安定して動かすために、装置に異常がないか、知識を持つ人が地道に細かくチェックするよう習慣づけることが何より重要だ。人材を増やすために講習会を続けていきたい」と話していました。

ECMOは、患者の体内から取り出した血液に直接酸素を送り込むことで、肺の機能を一時的に代行する装置で、新型コロナウイルスに感染し、症状が最も重くなった患者の治療に使われています。

講習会では、医師や看護師がチームになって実際にECMOの装置に、血液に見立てた水を通して手順を学びました。

この治療では、血栓ができるのを防ぐとともに、酸素の濃度を慎重に管理して、患者の肺を痛めないようにするなど高度な技術が必要で、参加した人たちは▽光を当てて血液を通す回路の中で血栓ができていないか調べたり▽血液に酸素を入れる肺の役割をする部分などが劣化したときに素早く交換する方法や緊急時に手動で操作する手順を確認したりしていました。

現在、装置を扱える人材の確保が課題になっており、講師をつとめたECMOnetの清水敬樹医師は「装置が止まれば、患者はわずか2分ほどで心停止に至る。安定して動かすために、装置に異常がないか、知識を持つ人が地道に細かくチェックするよう習慣づけることが何より重要だ。人材を増やすために講習会を続けていきたい」と話していました。

ECMOで治療の患者は増加傾向

「ECMOnet」のまとめでは、15日時点でECMOを使った治療を受けている患者は全国で合わせて22人います。

この治療を受けている患者は、重症者の数が急激に増加していた緊急事態宣言さなかのことし4月24日に58人と最も多くなったあと、7月上旬にかけて減少し、7月10日には全国で3人にまで減りました。

しかし、その後は、前回感染が拡大した時期よりは緩やかなものの、再び増加傾向に転じ、ここ数日は20人前後となる日が続いています。

また、人工呼吸器を使った治療を受けている患者は、先月1日には45人でしたが、15日の時点では149人で1か月半でおよそ3.3倍になっています。

ECMOの台数は、関連する学会が調査したところ、ことし2月の時点で、ほかの病気の治療に使われるものなども合わせて、全国におよそ1400台あったということです。

現在は、およそ2400台にまで増えているということですが、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、ECMOを扱える医師や看護師などの医療スタッフの養成、確保が課題になっています。

この治療を受けている患者は、重症者の数が急激に増加していた緊急事態宣言さなかのことし4月24日に58人と最も多くなったあと、7月上旬にかけて減少し、7月10日には全国で3人にまで減りました。

しかし、その後は、前回感染が拡大した時期よりは緩やかなものの、再び増加傾向に転じ、ここ数日は20人前後となる日が続いています。

また、人工呼吸器を使った治療を受けている患者は、先月1日には45人でしたが、15日の時点では149人で1か月半でおよそ3.3倍になっています。

ECMOの台数は、関連する学会が調査したところ、ことし2月の時点で、ほかの病気の治療に使われるものなども合わせて、全国におよそ1400台あったということです。

現在は、およそ2400台にまで増えているということですが、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、ECMOを扱える医師や看護師などの医療スタッフの養成、確保が課題になっています。

ECMO治療 年代上がるほど多く

新型コロナウイルスに感染して人工呼吸器を使った治療を受けた患者は、「ECMOnet」のまとめではことし2月以降、今月13日までに775人いて、年代別では、▽10代以下が5人、▽20代が8人、▽30代が19人でしたが、▽40代は67人で全体の8.6%と、▽50代が136人で17.5%と年代が上がるにつれて増え、▽60代が211人で27.2%、▽70代が225人で29.0%、▽80代以上が104人で13.4%となっています。

また、ECMOの治療が必要になった患者は、合わせて199人いて、▽10代以下はおらず、▽20代が2人、▽30代が9人と少なかったものの、▽40代は25人で全体の12.6%、▽50代が60人で30.2%、▽60代が66人で33.2%、▽70代が33人で16.6%、▽80代以上が4人で2.0%でした。

中高年以上の患者が重症化して、人工呼吸器やECMOを使った治療を受けるに至ることが多い傾向は、患者が多かった4月から5月の時期も、現在も変わっていないということです。

また、ECMOの治療が必要になった患者は、合わせて199人いて、▽10代以下はおらず、▽20代が2人、▽30代が9人と少なかったものの、▽40代は25人で全体の12.6%、▽50代が60人で30.2%、▽60代が66人で33.2%、▽70代が33人で16.6%、▽80代以上が4人で2.0%でした。

中高年以上の患者が重症化して、人工呼吸器やECMOを使った治療を受けるに至ることが多い傾向は、患者が多かった4月から5月の時期も、現在も変わっていないということです。

ECMO治療の課題

人工心肺装置、「ECMO」を扱うには、高度な技術が必要とされ、重症者が増えた際に治療を行う医師などのスタッフの確保が課題になっています。

ECMOを使った治療では、首などの血管に直径1センチほどの管を入れ、体内から血液を取りだしたあと、装置を使って肺の代わりに酸素を溶け込ませ、足の付け根などに入れた管で体内に戻します。

1分間でおよそ4リットルの血液を入れ替えることができ、弱った肺を休ませている間に対症療法を行い、ウイルスが体内から排出されるのを待ちます。

国内ではこれまで、この治療を受けたおよそ7割の新型コロナウイルスの患者が回復していて、治療レベルは、世界で最も高いということです。

ただ、治療の際には、血栓ができたり、出血したりするおそれがあるほか血液に溶け込ませる酸素の濃度を適切に管理できないと、患者の肺に強い負担がかかるため、高度な技術が必要とされ、装置を扱える医師などのスタッフの確保が課題になっています。

この治療などの状況についてまとめている「ECMOnet」の代表をつとめる竹田晋浩医師によりますと、装着する際には、医師や看護師、それに臨床工学技士など10人程度のスタッフが必要で、いったん装着したあとも、1人の患者に対し常時4人は必要だということです。

感染が拡大し、重症者が増えた4月から5月の段階でECMOの治療ができる医師は全国でおよそ350人いましたが当時、東京都では、治療にあたるスタッフや対応できる病床が不足したということです。

現在、全国で最大およそ500人の患者に対応できる体制はあるものの、「ECMOnet」と厚生労働省では、研修などを通して、医師の数を2倍以上にすることを目指しています。

「ECMOnet」代表の竹田医師は、「医療機関で対応できるキャパシティーを超えてしまえば治療成績の維持は難しい。特にこれから冬になれば患者がさらに増加するおそれもあるので、人材を育成するとともに、患者が増えた地域にほかの地域から人材を送り込むなど、重症者を治療し、救命できるよう、準備を進めていきたい」と話しています。

ECMOを使った治療では、首などの血管に直径1センチほどの管を入れ、体内から血液を取りだしたあと、装置を使って肺の代わりに酸素を溶け込ませ、足の付け根などに入れた管で体内に戻します。

1分間でおよそ4リットルの血液を入れ替えることができ、弱った肺を休ませている間に対症療法を行い、ウイルスが体内から排出されるのを待ちます。

国内ではこれまで、この治療を受けたおよそ7割の新型コロナウイルスの患者が回復していて、治療レベルは、世界で最も高いということです。

ただ、治療の際には、血栓ができたり、出血したりするおそれがあるほか血液に溶け込ませる酸素の濃度を適切に管理できないと、患者の肺に強い負担がかかるため、高度な技術が必要とされ、装置を扱える医師などのスタッフの確保が課題になっています。

この治療などの状況についてまとめている「ECMOnet」の代表をつとめる竹田晋浩医師によりますと、装着する際には、医師や看護師、それに臨床工学技士など10人程度のスタッフが必要で、いったん装着したあとも、1人の患者に対し常時4人は必要だということです。

感染が拡大し、重症者が増えた4月から5月の段階でECMOの治療ができる医師は全国でおよそ350人いましたが当時、東京都では、治療にあたるスタッフや対応できる病床が不足したということです。

現在、全国で最大およそ500人の患者に対応できる体制はあるものの、「ECMOnet」と厚生労働省では、研修などを通して、医師の数を2倍以上にすることを目指しています。

「ECMOnet」代表の竹田医師は、「医療機関で対応できるキャパシティーを超えてしまえば治療成績の維持は難しい。特にこれから冬になれば患者がさらに増加するおそれもあるので、人材を育成するとともに、患者が増えた地域にほかの地域から人材を送り込むなど、重症者を治療し、救命できるよう、準備を進めていきたい」と話しています。