新型コロナ疑い患者 救急搬送で110か所から受け入れ不能 東京

k10012389101_202004151922_202004152005.mp4

新型コロナウイルスの感染拡大で救急搬送の受け入れを複数の病院から断られるケースが相次いでいる問題で、都内では今月に入って感染の疑いがある患者が、およそ110か所の医療機関から受け入れを断られたケースもあったことが関係者への取材で分かりました。

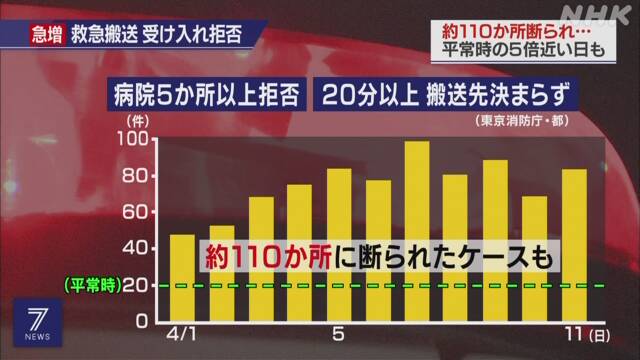

東京消防庁や都によりますと、救急搬送の受け入れ先を探す際、5か所以上の病院に断られたり、20分以上、搬送先が決まらなかったりしたケースが先月は931件に上り、去年の同じ時期より231件、率にして33%増加しています。

さらに、今月に入ってからは1日から11日までに830件に上っていることが分かりました。

平常時は1日に20件程度のため、それと比べるとおよそ4倍になっています。

こうした中、都内では今月、新型コロナウイルスに感染している疑いがある患者を搬送しようとした際、およそ110か所の医療機関から受け入れを断られたケースもあったことが、関係者への取材で分かりました。

東京都医師会の猪口正孝副会長は「感染の疑いがある患者を受け入れられない病院が多くなっている。院内感染を防ぐための対応が難しいなどの事情があるとみられ、受け入れ態勢の確保が急務だ」としています。

さらに、今月に入ってからは1日から11日までに830件に上っていることが分かりました。

平常時は1日に20件程度のため、それと比べるとおよそ4倍になっています。

こうした中、都内では今月、新型コロナウイルスに感染している疑いがある患者を搬送しようとした際、およそ110か所の医療機関から受け入れを断られたケースもあったことが、関係者への取材で分かりました。

東京都医師会の猪口正孝副会長は「感染の疑いがある患者を受け入れられない病院が多くなっている。院内感染を防ぐための対応が難しいなどの事情があるとみられ、受け入れ態勢の確保が急務だ」としています。

受け入れ先10時間見つからず

新型コロナウイルスに感染した疑いのある東京 台東区の高齢男性が、およそ10時間、入院先が見つからずに待たされた末に、自宅から遠く離れた八王子市の病院に、ようやく搬送される事態になっていたことが分かりました。

東京 台東区の診療所の原田文植医師によりますと、今月10日の午前10時半ごろ、台東区の80代の男性を在宅診療した際、体調不良を訴え、食欲不振や脱水の症状もあったことから救急隊を呼び、以前手術を受けたことがある、都内の病院で治療を受けさせたいと要請したということです。

このとき、男性の体温は高熱ではありませんでしたが、病院では新型コロナウイルスに感染しているか確かめるため、CT検査を行った結果、肺に影がみられ、新型コロナウイルスの疑いがあると診断されました。

東京 台東区の診療所の原田文植医師によりますと、今月10日の午前10時半ごろ、台東区の80代の男性を在宅診療した際、体調不良を訴え、食欲不振や脱水の症状もあったことから救急隊を呼び、以前手術を受けたことがある、都内の病院で治療を受けさせたいと要請したということです。

このとき、男性の体温は高熱ではありませんでしたが、病院では新型コロナウイルスに感染しているか確かめるため、CT検査を行った結果、肺に影がみられ、新型コロナウイルスの疑いがあると診断されました。

その後、すぐに隔離する対応が取られ、病院側が入院に対応できる別の病院を探しましたが、なかなか見つからず、最終的に午後8時半ごろに、自宅から40キロ以上離れた八王子市の病院にようやく搬送されたということです。

最初の診察から搬送先に入るまでに、およそ10時間かかったことになります。

男性は現在、PCR検査の結果待ちだということです。

診療所で記録したメモには「いまだに病院が決まらない。急激に状態が悪化している」などと、受け入れ先が決まらない緊迫した状況が書き残されています。

さらに、男性には認知症の妻がいるため、メモには「PCR検査ができずに男性が亡くなってしまったら、認知症の妻の介護はどうしたらいいのか」などという記載もありました。

原田医師は「院内感染をおそれ、患者が新型コロナウイルスにかかっていないか、敏感になっている風潮がある。こうした傾向が続けば通常の医療体制が崩壊してしまうおそれもあり、対策が必要だ」と話しています。

最初の診察から搬送先に入るまでに、およそ10時間かかったことになります。

男性は現在、PCR検査の結果待ちだということです。

診療所で記録したメモには「いまだに病院が決まらない。急激に状態が悪化している」などと、受け入れ先が決まらない緊迫した状況が書き残されています。

さらに、男性には認知症の妻がいるため、メモには「PCR検査ができずに男性が亡くなってしまったら、認知症の妻の介護はどうしたらいいのか」などという記載もありました。

原田医師は「院内感染をおそれ、患者が新型コロナウイルスにかかっていないか、敏感になっている風潮がある。こうした傾向が続けば通常の医療体制が崩壊してしまうおそれもあり、対策が必要だ」と話しています。

疑いがある患者は帰国者・接触者外来

新型コロナウイルスに感染した疑いがある患者の受け入れが断られるケースが相次いでいるため、疑いがある患者はいったん帰国者・接触者外来がある病院にに搬送し、そこでPCR検査を行ったうえで、陽性と陰性とで搬送する病院を仕分けることで、混乱している現状を改善できないか、都と医師会が検討を進めていることが分かりました。

新型コロナウイルスに感染している疑いのある患者が救急搬送される場合、現状では、ほかの入院患者への影響を避けるため、通常の病床に入れることができず、病棟の中で個室を用意したり、複数のベッドがある部屋を1人で使用したりして対応しています。

そしてPCR検査の結果を待つ必要がありますが、結果が出るまでに時間がかかってしまい、一般の病院で受け入れるのが難しくなっているのが現状です。

新型コロナウイルスに感染している疑いのある患者が救急搬送される場合、現状では、ほかの入院患者への影響を避けるため、通常の病床に入れることができず、病棟の中で個室を用意したり、複数のベッドがある部屋を1人で使用したりして対応しています。

そしてPCR検査の結果を待つ必要がありますが、結果が出るまでに時間がかかってしまい、一般の病院で受け入れるのが難しくなっているのが現状です。

このため、感染の疑いがあるケースでは、都内におよそ70か所ある帰国者・接触者外来を持つ病院にいったん搬送し、速やかにPCR検査を行って、陽性の場合は感染病棟がある病院に、陰性の場合は一般の病院へと、搬送先を仕分けることで混乱している現状を改善できないか、都と医師会が検討を進めていることが分かりました。

東京都医師会の猪口正孝副会長は「現在は通常の救急医療体制の考え方で行っていて、無理が生じている。新型コロナウイルスの疑いがある段階で、患者をどう受け入れていくのか別の枠組みで考えていく必要がある」と指摘しています。

東京都医師会の猪口正孝副会長は「現在は通常の救急医療体制の考え方で行っていて、無理が生じている。新型コロナウイルスの疑いがある段階で、患者をどう受け入れていくのか別の枠組みで考えていく必要がある」と指摘しています。

救急搬送拒否「態勢整備を」

都内の一般病院では今月に入ってから、救急搬送の受け入れ依頼が370件余りと、すでに毎月の平均のおよそ1.5倍近くに上っています。

中でも、ほかの複数の病院で受け入れを断られた患者が目立っているといいます。

50代の男性は発熱と下痢の症状を訴え119番通報したものの、救急隊員が10件以上の病院に受け入れを断られ、区外にあるこの病院に運び込まれました。

また、発熱と息苦しさを訴えた60代の男性は救急隊員が80件余りの病院に受け入れ要請を行ったものの断られ、およそ半日たって、ようやくこの病院にたどりついたということです。

男性の症状は落ち着いていて、PCR検査を受け結果を待っている状態です。

病院では、男性のように発熱やせきなど呼吸器障害がみられる患者を受け入れる際は、必ず防護服や顔を覆うシールドマスクなどを着用し、唾液やせきの飛まつを避けながら対応に当たっています。

できるかぎり多くの救急患者を受け入れたいとは考えていますが、それにも限界があると考えています。

金井信恭救急科長は「病院の中には感染対策が十分でないため疑いのある患者を受けいられないという所も多く、その分、私たちの病院への依頼が増えている。複数の医療機関が受け入れを断ると、それだけ処置が遅れ患者に影響を与えてしまう。また、行き先が見つからずに最終的に高度救命救急センターで受け入れざるをえなかったという話も出ている。地域の病院がそれぞれ感染対策を徹底し体制を整備したうえで、患者の受け入れを行っていかなければならない時期にきている」と話しています。

中でも、ほかの複数の病院で受け入れを断られた患者が目立っているといいます。

50代の男性は発熱と下痢の症状を訴え119番通報したものの、救急隊員が10件以上の病院に受け入れを断られ、区外にあるこの病院に運び込まれました。

また、発熱と息苦しさを訴えた60代の男性は救急隊員が80件余りの病院に受け入れ要請を行ったものの断られ、およそ半日たって、ようやくこの病院にたどりついたということです。

男性の症状は落ち着いていて、PCR検査を受け結果を待っている状態です。

病院では、男性のように発熱やせきなど呼吸器障害がみられる患者を受け入れる際は、必ず防護服や顔を覆うシールドマスクなどを着用し、唾液やせきの飛まつを避けながら対応に当たっています。

できるかぎり多くの救急患者を受け入れたいとは考えていますが、それにも限界があると考えています。

金井信恭救急科長は「病院の中には感染対策が十分でないため疑いのある患者を受けいられないという所も多く、その分、私たちの病院への依頼が増えている。複数の医療機関が受け入れを断ると、それだけ処置が遅れ患者に影響を与えてしまう。また、行き先が見つからずに最終的に高度救命救急センターで受け入れざるをえなかったという話も出ている。地域の病院がそれぞれ感染対策を徹底し体制を整備したうえで、患者の受け入れを行っていかなければならない時期にきている」と話しています。

医師会「医療機関の区分を」

日本医師会の横倉会長は記者会見で「院内感染が起きたことや、救急対応の病床が患者で埋まっていることに問題がある。一般の患者も新型コロナウイルスに感染した患者もしっかりと対応するため、感染した患者を主に診る医療機関と、一般患者を診る医療機関にしっかり区分していく必要がある」と述べました。