全国一斉休校から3週間 見えてきた学童保育の課題

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、政府が全国一斉の臨時休校を要請しておよそ3週間がたち、学校に代わって子どもたちを受け入れてきた学童保育では、職員の負担が増す中、終息の見通しが立たないことへの不安の声が聞かれました。

このうち、埼玉県所沢市の学童保育、「中富ほうかご広場」では、地元の小学校が臨時休校となった今月2日から日曜日と祝日を除く毎日、午前8時から午後7時まで子どもたちを受け入れています。

通常は職員5人で子どもたちの面倒を見ていますが、通常の放課後に加えて午前中から開所するには人手が足りず、地域で子どもの見守り活動をしている人たち8人にも加わってもらいました。

それでも、登録している27人の子どもたちを全員朝から受け入れることはできず、自宅で保護者などが面倒を見られる子どもは利用の自粛を呼びかけていて、19日は10人ほどの子どもたちが過ごしていました。

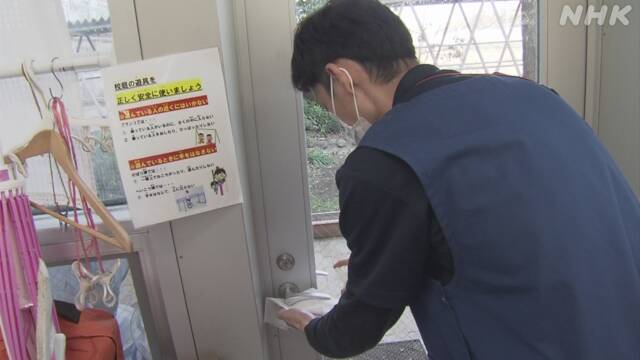

さらに現場の負担を増しているのが感染症対策です。

所沢市からは1日1回、ドアノブやおもちゃなどを消毒するよう求められていますが、追いつかないのが現状だということで、この日も2人がかりで作業にあたっていました。

消毒作業にあたっていた女性は「消毒用のアルコールは1か月分ほどしかストックが無く、それも半分ほど使ってしまいました。業者に発注はしていますが、入荷のめどがたたず不安です」と話していました。

政府は全国一律の休校要請は延長しない方針ですが、具体的に学校を再開するかどうかの判断については、来週にもガイドラインを公表するとしてまだわかっていません。

中富ほうかご広場のリーダー壹岐真裕さん「どこまで対策すれば安全なのかがわからず、手探りでの対応が続いている。職員も子どもたちも少しずつストレスがたまって来ているので、今後の見通しが知りたいです」と話していました。

また、学童保育を利用する1年生の女子児童の母親は、「学童では、午前中に30分の自習時間があるだけなので、学習面の遅れが不安です。また、5年生の長女は自宅で留守番をしていますが、安全に出かけられる場所がわからないため、携帯電話で動画を一日中見てしまうなど生活の乱れも心配しています。いつ元の生活に戻れるのか不安です」と話していました。

通常は職員5人で子どもたちの面倒を見ていますが、通常の放課後に加えて午前中から開所するには人手が足りず、地域で子どもの見守り活動をしている人たち8人にも加わってもらいました。

それでも、登録している27人の子どもたちを全員朝から受け入れることはできず、自宅で保護者などが面倒を見られる子どもは利用の自粛を呼びかけていて、19日は10人ほどの子どもたちが過ごしていました。

さらに現場の負担を増しているのが感染症対策です。

所沢市からは1日1回、ドアノブやおもちゃなどを消毒するよう求められていますが、追いつかないのが現状だということで、この日も2人がかりで作業にあたっていました。

消毒作業にあたっていた女性は「消毒用のアルコールは1か月分ほどしかストックが無く、それも半分ほど使ってしまいました。業者に発注はしていますが、入荷のめどがたたず不安です」と話していました。

政府は全国一律の休校要請は延長しない方針ですが、具体的に学校を再開するかどうかの判断については、来週にもガイドラインを公表するとしてまだわかっていません。

中富ほうかご広場のリーダー壹岐真裕さん「どこまで対策すれば安全なのかがわからず、手探りでの対応が続いている。職員も子どもたちも少しずつストレスがたまって来ているので、今後の見通しが知りたいです」と話していました。

また、学童保育を利用する1年生の女子児童の母親は、「学童では、午前中に30分の自習時間があるだけなので、学習面の遅れが不安です。また、5年生の長女は自宅で留守番をしていますが、安全に出かけられる場所がわからないため、携帯電話で動画を一日中見てしまうなど生活の乱れも心配しています。いつ元の生活に戻れるのか不安です」と話していました。

学童いきさつと現状まとめ

政府が臨時休校の方針を打ち出したのは、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた先月27日、翌週の今月2日から全国の小中学校、それに高校などを春休みに入るまで休みにするよう関係機関に要請しました。

一方、学童保育については留守番が困難な低学年の児童を受け入れているため、学校とは違った対応が必要だとして、原則、開所するよう求めました。

これを受け全国の学童保育では、平日の午前中から子どもたちの受け入れを迫られることになり、急きょ人員の確保など態勢づくりに追われました。

また厚生労働省は感染拡大を防ぐ観点から、できるかぎり子どもどうしが接触しないよう配慮することや換気を1時間に1回程度行うこと、それに感染源になりやすいドアノブや手すり、スイッチなどを1日1回以上消毒することなどを求めています。

厚生労働省が臨時休校に伴って、子どもたちの日中過ごす場をどのように確保しているのか、今月16日の時点で全国の市区町村に問い合わせたところ、学童保育を午前中から開設して子どもを受け入れている自治体が最も多く、1108に上りました。

また、学校の空き教室などと学童保育を併用している自治体が303、放課後に学童保育が開所するまでの時間小学校の施設で預かっている自治体が98などとなっています。

一方、感染拡大を防止する観点から学童保育を休所している自治体は、北海道や千葉県、奈良県など13の道と県に上っています。

一方、学童保育については留守番が困難な低学年の児童を受け入れているため、学校とは違った対応が必要だとして、原則、開所するよう求めました。

これを受け全国の学童保育では、平日の午前中から子どもたちの受け入れを迫られることになり、急きょ人員の確保など態勢づくりに追われました。

また厚生労働省は感染拡大を防ぐ観点から、できるかぎり子どもどうしが接触しないよう配慮することや換気を1時間に1回程度行うこと、それに感染源になりやすいドアノブや手すり、スイッチなどを1日1回以上消毒することなどを求めています。

厚生労働省が臨時休校に伴って、子どもたちの日中過ごす場をどのように確保しているのか、今月16日の時点で全国の市区町村に問い合わせたところ、学童保育を午前中から開設して子どもを受け入れている自治体が最も多く、1108に上りました。

また、学校の空き教室などと学童保育を併用している自治体が303、放課後に学童保育が開所するまでの時間小学校の施設で預かっている自治体が98などとなっています。

一方、感染拡大を防止する観点から学童保育を休所している自治体は、北海道や千葉県、奈良県など13の道と県に上っています。

提言「感染拡大では休校選択肢」

新型コロナウイルスの対策について話し合う政府の専門家会議は、19日、これまでの臨時休校の効果について、北海道ではほかの取り組みと相まって一定の効果が現れているとして「感染状況が拡大傾向にある地域」では、一定期間、休校にすることも選択肢と考えられるという分析結果を示しました。

そのうえで、春休み明け以降の学校について地域ごとのまん延状況を踏まえることが重要だとして、感染が拡大傾向にある地域は、独自のアラートや、外出などの一律の自粛の必要性を検討し、期間を十分に見極めて導入するよう求める一方、感染が確認されていない地域では、学校の活動などで、リスクの低い活動から実施してほしいとしています。政府は臨時休校について専門家会議の提言を基に、今後の対応を検討することにしています。

そのうえで、春休み明け以降の学校について地域ごとのまん延状況を踏まえることが重要だとして、感染が拡大傾向にある地域は、独自のアラートや、外出などの一律の自粛の必要性を検討し、期間を十分に見極めて導入するよう求める一方、感染が確認されていない地域では、学校の活動などで、リスクの低い活動から実施してほしいとしています。政府は臨時休校について専門家会議の提言を基に、今後の対応を検討することにしています。

専門家「学童支援策見直しを」

日本学童保育学会の代表理事で、明星大学垣内国光名誉教授は、「リスクを避けるために休校になったが、学童に感染リスクがないとは言い切れず、ちぐはぐな措置だったと感じている。学童保育はもともと支援が手薄なため、今回の緊急対応で現場は疲弊していて、長期化すると非常に厳しい状況だ」と指摘しました。

そのうえで、「共働き家庭が増える中、今回のような緊急時に学童保育が機能しないと社会全体が困り、しわ寄せが子どもに行くことになる。まずは、感染症対策について現場まかせにせずに行政の対応を強化するとともにこれを契機に、安心安全な学童保育になるよう抜本的に支援体制を見直すべきだ」と求めました。

そのうえで、「共働き家庭が増える中、今回のような緊急時に学童保育が機能しないと社会全体が困り、しわ寄せが子どもに行くことになる。まずは、感染症対策について現場まかせにせずに行政の対応を強化するとともにこれを契機に、安心安全な学童保育になるよう抜本的に支援体制を見直すべきだ」と求めました。