みなさん、最近運動してますか?

コロナ禍でおうち時間が長くなり、ついダラダラ過ごしてしまいがちですよね。

でも、そのままでは体の筋肉がどんどん減少して、転びやすくなったり、糖尿病や脳卒中など病気のリスクが高くなる危険性も…!(※2021年12月14日スポーツウェブ掲載)

運動不足で減っていく筋肉を守ることは健康維持の鍵!

そこで今回は、運動が苦手な方でも気軽に始められて続けられる、ゆる~い筋活、“ゆる筋活”のヒントを紹介します。

筋肉量と生活習慣病の深~い関係。なぜ健康リスクが高まる?

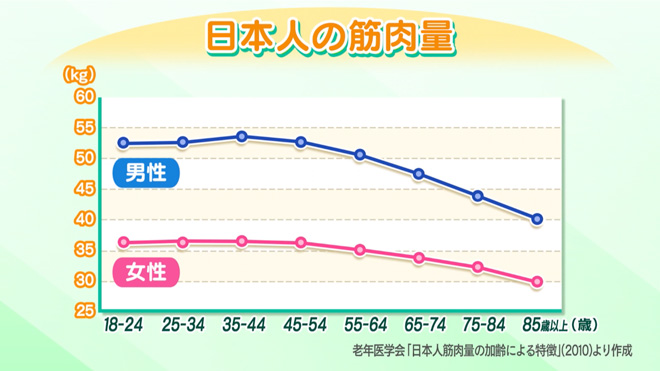

どんな人でも筋肉量は年齢と共に減少していってしまうもの。

では筋肉量が減ってしまうと、私たちの体には何が起きるのでしょうか?

教えてくれるのは、立命館大学スポーツ健康科学部の藤田 聡(ふじた さとし)さん。

藤田さんは、筋肉量を維持しないと健康リスクにつながると指摘します。

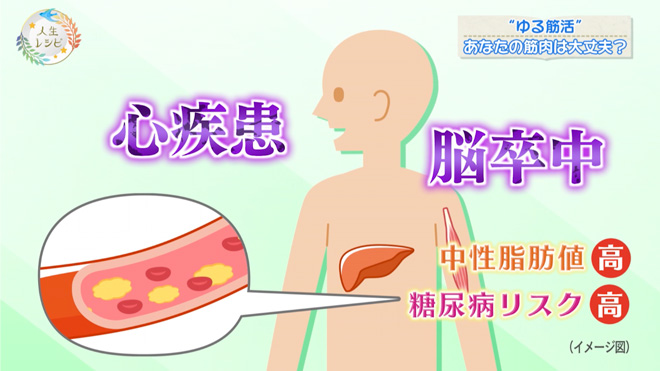

最近の研究では、筋肉がない人ほど糖尿病や心疾患などのいわゆる生活習慣病になりやすいということが分かってきたのだとか!

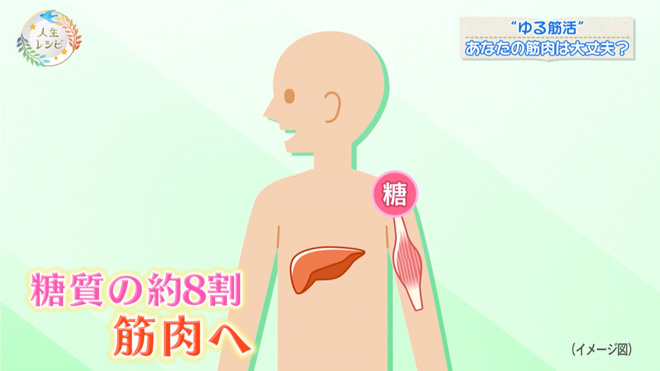

通常、私達の体は食事で摂る糖質の約8割を筋肉に溜め、体を動かすエネルギーとして消費しています。

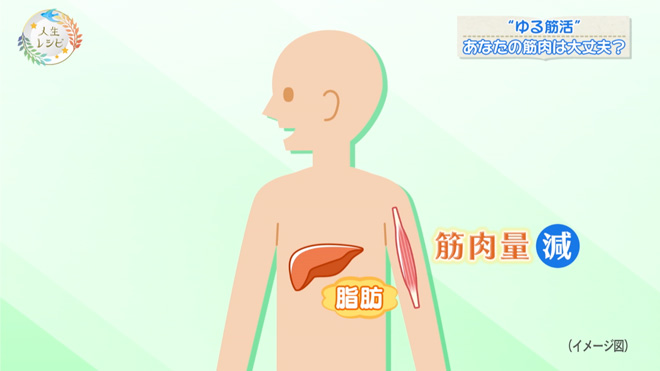

しかし筋肉量が少なくなると蓄える場所が減るため、糖質は肝臓へ。脂肪へと変わります。

その脂肪は血液にも流れ、中性脂肪値が上がり、糖尿病のリスクが高まります。

さらに血管が詰まりやすくなるため、心疾患や脳卒中のリスクも高くなるのです。

筋肉をつけておくことが、基本的な体の健康を維持するために重要。これからは毎日の生活習慣に運動を入れ込む工夫を積極的にしていかないと、恐ろしい将来しか見えない…と藤田さんは言います。

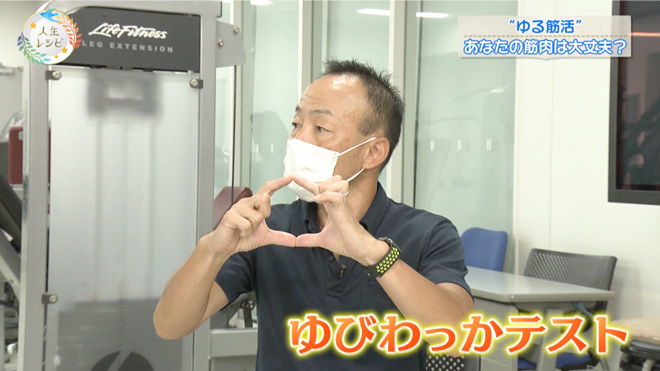

「ゆびわっかテスト」で筋肉量をチェック!

ところで自分の体の筋肉量はどう把握したら良いのでしょうか?

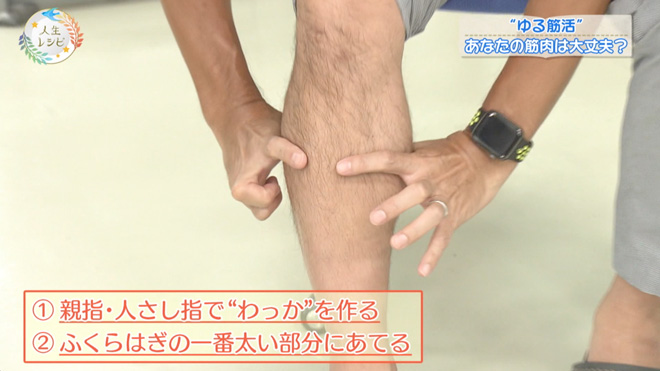

研究では、ふくらはぎの一番太い部分の値(周囲経)が全身の筋肉量を示すものだと分かっているのだそう。そこで藤田さんが、「ゆびわっかテスト」という簡単なチェック方法を教えてくれました。

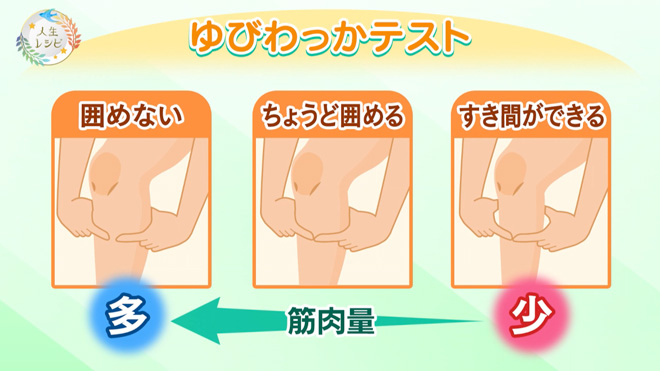

やり方は簡単。親指と人差し指で“わっか”を作り、ふくらはぎの一番太い部分にあてるだけ。指がくっつかなければ筋肉量はセーフです。

でも単に太っていて脚も太いだけでは…と思った方、ご安心ください!この研究は500人以上の方を対象に調査していて、体脂肪の多い方は筋肉の量もそれなりに多いと分かっているのだそう。つまり、ゆびわっかテストでOKであれば、筋肉量に関しては十分あると理解して大丈夫、と藤田さん。

逆に、指がくっついてしまった方は要注意!体に対して、筋肉量が少ない可能性があります。

追い込まなくても大丈夫!継続で効果が期待できる“ゆる筋活”

では、筋肉を増やすにはどこから始めればいいでしょうか。

実は、筋肉量は特に下半身部分の低下が顕著であると報告されているのだそう。

そのためまずは、下半身を意識した運動を取り入れるのがおすすめです。

今回トレーニングに挑むのは、日頃全く運動しないという芸人の大島美幸さん。

パーソナルトレーナーの比嘉一雄(ひが かずお)さんに、前もも、ひざ下、裏もも、お尻を鍛える下半身集中のトレーニングメニューを教えていただきます。

※トレーニング中に痛みがある場合は無理しないでください。

まずは、体の中で一番大きい筋肉群といわれている前もも。

立ち上がったり歩いたりするときに必ず使う部分を、「前後スクワット」で鍛えていきます。

やり方は、片脚を大きく前に踏み出し、両ひざを曲げながら4秒かけて真下に下がり、4秒かけて元の姿勢に戻します。

ポイントは、ひざをつま先より前に出さないこと。お尻は真下に下ろすよう意識します。

目標回数は8回です。

続いては、ひざ下のトレーニング。スネとふくらはぎをそれぞれ鍛えていきます。

歩行中につまづきやすい、何もないところで転んでしまう、という人はスネの筋肉の衰えが一因。前脛骨筋(ぜんけいこつきん)というスネの筋肉をトレーニングすると、歩くときにも足がしっかり上がるようになります。

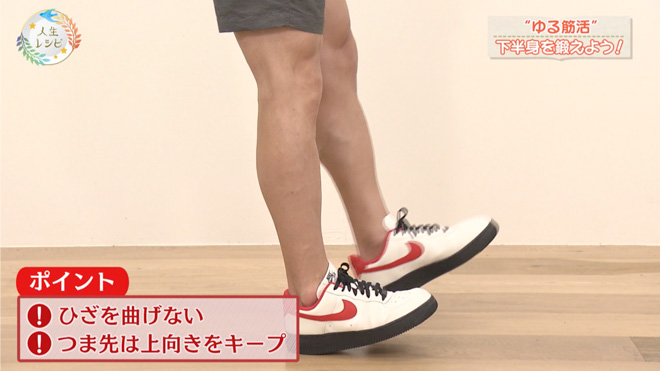

スネを鍛えるには「かかと歩き」。つま先を上げたまま、その場で20秒間足踏みします。

ポイントはひざを曲げないこと。つま先はしっかり上向きをキープします。

スネの筋肉の次は、裏側のふくらはぎを伸ばしていきます。

ふくらはぎの筋肉は血流を一気に全身に巡らせてくれる、いわば「第二の心臓」。

むくみ解消にもつながる大事な筋肉です。脚のむくみも筋力不足が一因なのだとか!

ふくらはぎを鍛えるには「両脚かかとアップ」。

脚を肩幅に開いて立ち、4秒かけてゆっくり背伸び。4秒かけて元に戻していきます。

目標回数は8回。

かかとを下ろすとき、完全に床につけないことがポイントです。

体がぐらつきそうな場合は、椅子などを支えにしてください。

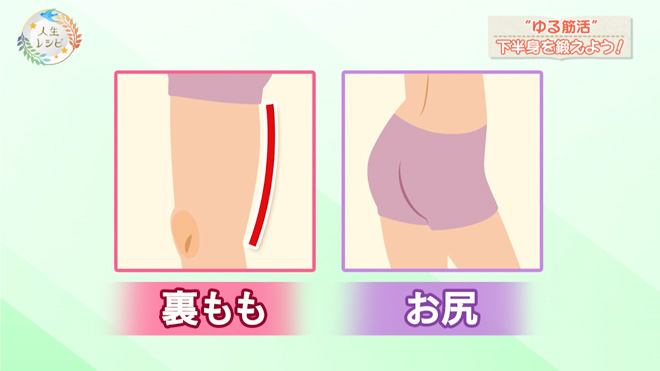

最後は、裏ももとお尻に効くメニューです。

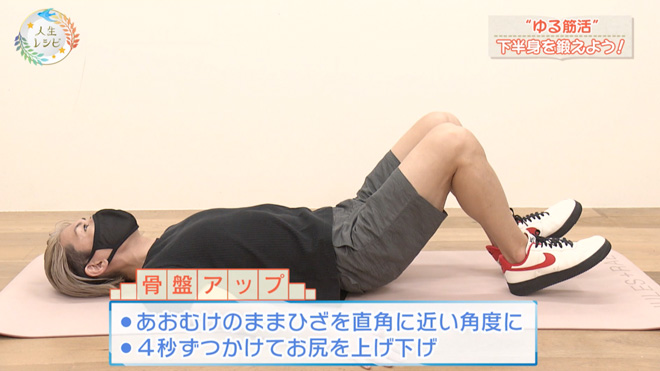

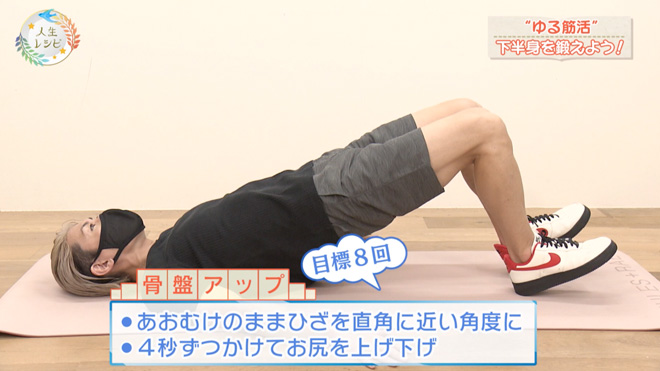

まずは裏もも。「骨盤アップトレーニング」で鍛えることで、長時間歩いても疲れにくくなります。やり方は、仰向けに寝たままひざは直角に近い角度に。かかとを支えにして、4秒かけてお尻を持ち上げたら、また4秒かけて下ろします。このトレーニングも、目標は8回です。

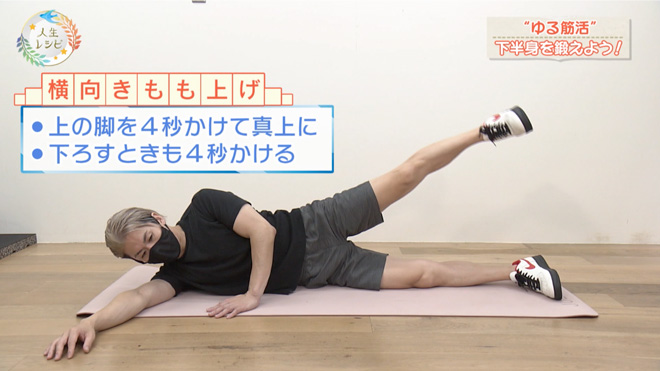

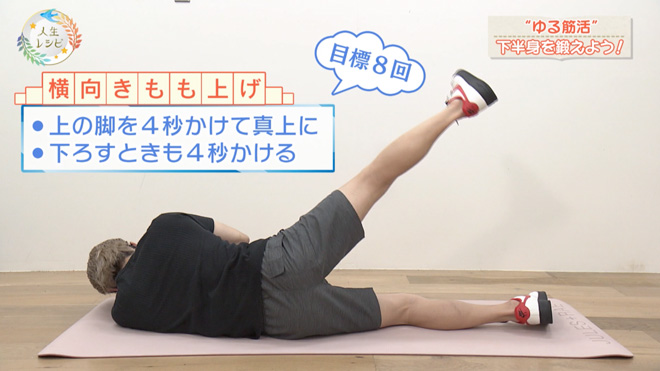

お尻を鍛えるトレーニングは「横向きもも上げ」です。

横向きに寝たまま、上の脚を4秒かけて真上に上げて、また4秒かけて下ろします。

つま先は真っ直ぐ前に!

目標は片脚8回ずつ。女性にとっては、ヒップアップにつながるメリットも!

運動はしんどい…という方に。筋肉をほぐすストレッチ体操

そこまでハードでなく、もっとゆる~く筋活したい…という方には、筋肉をほぐすストレッチ体操もおすすめ。運動習慣がない人でも簡単に取り組めます。

教えてくれるのは、更年期以降の女性の健康をサポートする、NPO法人ちぇぶら代表の永田京子(ながた きょうこ)さん。

体操の基本は腹式呼吸。鼻から息を大きく吸い込み、口から細く長く吐き出します。

基本の複式呼吸に慣れたら、まずはリラックスしたいときの呼吸法です。

鼻から息を吸って、お腹を膨らませます。このときに斜め上を向くようにしてください。

そして口から息をスーッと細く長く吐き出しながら、ぐーっと顎を引いていきます。

このときに下を向くのではなく、

二重顎になる状態を作るように顎をぐーっと引き、首の付け根がストレッチされるようにしていきます。

私たちの神経の束は脳からつながって背骨の中を通っていますが、そのうち副交感神経というリラックスする神経の根っこは、この首の付け根部分に集約されているのだとか。

つまりこの呼吸法をすると、短時間でも質の高いリラックス効果を得ることができるのです。

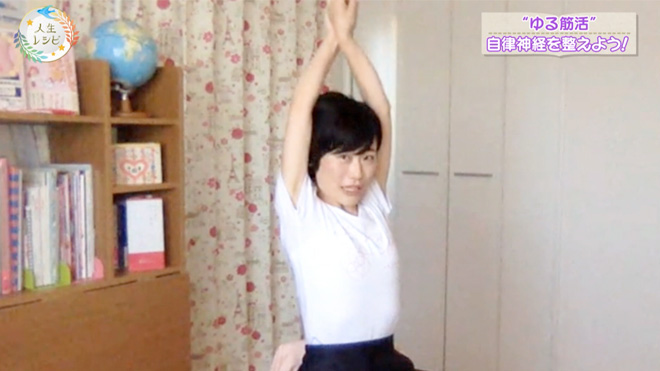

今回ご紹介するのは、肩こりの悩みがある方におすすめの「肩甲骨をほぐす体操」。

肩甲骨周りの筋肉を動かしてほぐし、肩こりを解消します。

まず両方の手を肩の上に乗せ、肘で大きな円を描くようにして、肘を大きく前に回していきます。

今度は、後ろ回しにも大きく回していきます。後ろに回していくときは、胸から肩にかけての筋肉がストレッチされるようなつもりで、大きく後ろ遠くを通るように回しましょう。

最後は両方の手を前に伸ばして、バツマークつけるように手をクロス。

手のひらを内側に返して手のひら同士を合わせます。

できる方は、その手を頭上方向に伸ばします(肩が痛い方は無理せずに!)。

さらにできる方は、頭をくぐらせて後頭部で二の腕をぐっと押し、そのまま10秒キープ。

ゆっくりと腕を下ろしたら、滞っていたものがサーッと流れ、気分まですっきりしたように変わるのを実感できるはずです。

体をほぐすことを習慣にすると、体だけでなく心の不調を改善する効果も!

実際このように比較的軽い体操でも、数分間やるだけで抑うつ効果にも期待できることが多く報告されています。動くのが億劫と感じるときこそ、比較的ハードルの低い体操から取り入れてみるのがおすすめです。

今回ご紹介した方法は歯磨きしながら、テレビを見ながら、と、家事や仕事のスキマ時間に実践しやすいものばかり!コロナ禍で運動不足が慢性化しつつある昨今、毎日の生活習慣にぜひ“ゆる筋活”を取り入れてみてはいかがでしょうか?