アメリカで7月、これまでで“最も遠い宇宙”を撮影したとされる画像が公開されました。

画像を撮影したのは、新しい宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」。

その画像からは何が見えたの?どうやって撮影されたの?詳しく解説します。

(アメリカ総局記者 添徹太郎、科学文化部記者 山内洋平)

公開された画像は?

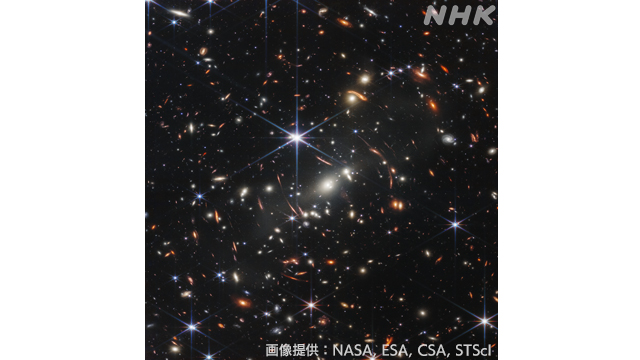

はるか遠方の銀河団「SMACS0723」

最初に公開されたのは、約40億光年離れた「SMACS0723」と呼ばれる銀河団を中心に撮影した画像です。

遠方の天体を観測するのに適した領域を長時間にわたって撮影していて、数千もの銀河が写し出されています。

銀河団の重力によって空間がゆがみ、奥にある銀河の光が曲がって伸びたように見える「重力レンズ効果」も確認することができます。

画像を拡大すると、さらに細かい銀河や星が見えていて、専門家からは、望遠鏡の性能の高さを感じることができるという声が上がっています。

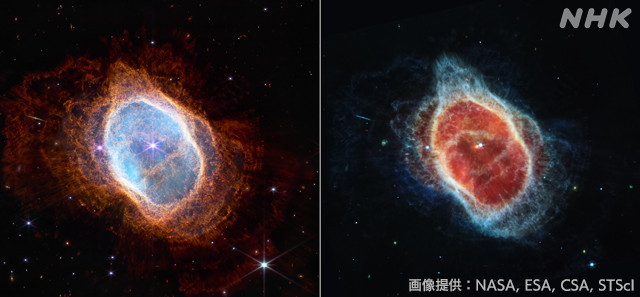

“星の死”を捉えた「南のリング星雲」

続いて公開されたのは「南のリング星雲」とも呼ばれ、鮮やかな色が印象的な美しい画像なのですが、実は“星の死”を捉えています。

右と左は、いずれも観測する光の波長を少し変えて撮影した「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の画像です。

向かって右の画像では「南のリング星雲」の中心に2つの星があるのがはっきりと見えています。

そのうち、赤みを帯びた星が、もともと太陽に特徴が似た星で、その星が一生を終える間際に放出したガスやちりが輝きリング状に見えているということです。

残りの寿命が、約50億年とされる太陽でも同じような現象が起きると考えられていて、詳しく観測することで太陽の将来の姿についても新たな発見があるかもしれません。

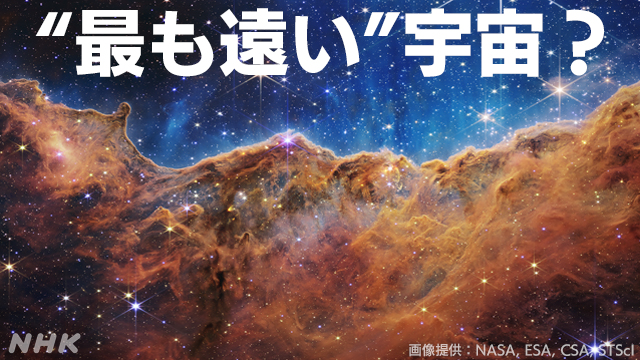

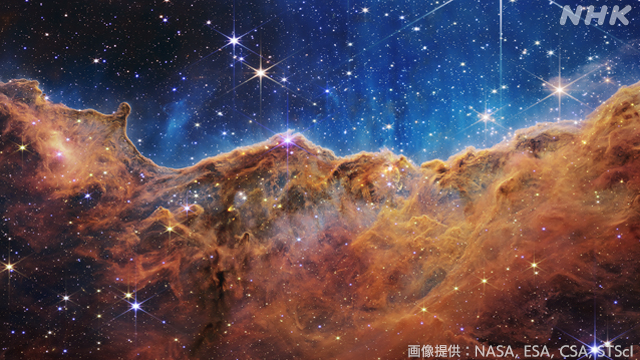

“星の誕生”の場である「カリーナ星雲」

一方、こちらは夜空に浮かぶ「山脈」のように見え、「宇宙の崖」とも呼ばれる「カリーナ星雲」の画像です。

「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」のカメラだからこそ撮影できる、濃いガスやちりの詳細な姿とともに、その中で生まれた若い星がいくつも輝いている様子を捉えていて、まさに“星の誕生”の様子を写し出しています。

ハッブル宇宙望遠鏡よりも鮮明に

2枚の画像はほぼ同じ位置を撮影していますが、左が「ハッブル宇宙望遠鏡」の画像で、右が「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の画像です。

「ハッブル宇宙望遠鏡」の画像も、当時としては驚くほど鮮明な画像として一般の人にもインパクトを与えましたが、「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の画像はそれを上回る鮮明なものになっています。

あたかも「霧が晴れたよう」に輪郭や形状が鮮明に見えているほか、ちりの中でも「ハッブル宇宙望遠鏡」では見えなかった誕生したばかりの星がいくつも見えています。

進化する銀河「ステファンの5つ子」

またこちらは、近接して見える5つの銀河の画像で「ステファンの5つ子」と呼ばれています。

銀河どうしがお互いの重力によって引き合い、合体しようとする姿をガスの動きまで克明に捉えています。

銀河は合体を繰り返して、巨大な銀河に進化することが分かってきていて、こうした天体の研究が進めば、天の川銀河の成り立ちの理解にもつながると期待されています。

“生命が存在できる惑星”の探索

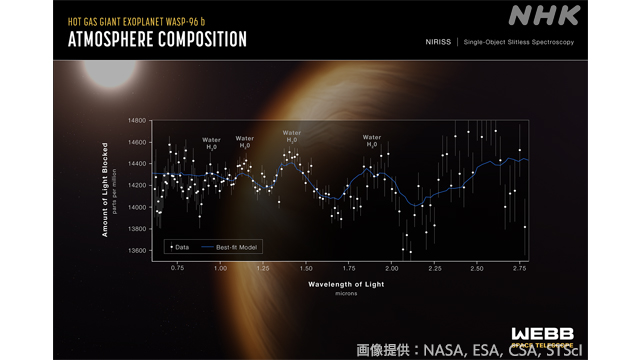

5つ目の画像は天体の画像ではなく、太陽のように輝く星の周りにある惑星の大気を観測したデータです。

「WASP-96b」と呼ばれる太陽系の外側にある惑星で、大気中に水の存在を示すシグナルを捉えたとしています。

このような分析を通して、生命が存在できる惑星を探すこともこの宇宙望遠鏡の大きな役割だということです。

新たな発見はあったの?

今は本格的な観測を始めたばかりなので、これから研究や分析がスタートするため「発見」はこれからになります。

それでも、NASAはすでに“大発見の兆し”があるとして追加の観測結果を公表しています。

「SMACS0723」の画像には、小さな赤い天体が写っていました。

これは、宇宙誕生から7億年後の約131億年前に発せられた銀河の光で、この光を詳しく解析すると、酸素や水素、それにネオンの存在を示すシグナルを捉えることができたということです。

専門家はこうした観測をさらに進めることで、宇宙初期の銀河がどのような元素でできていたのか解明できる可能性があるとしています。

また「ステファンの5つ子」の画像でも“大発見の兆し”がありました。

向かって右上に写っている銀河について詳しく調べたところ、明るく輝く銀河の中心部にある超巨大ブラックホールが、ケイ酸塩と呼ばれる鉱物でできた細かいちりに包まれていることが分かったということです。

最初の観測で、すでに貴重なデータがとれていることについて、専門家からは大発見につながる予感がするとして、今後に期待する声があがっているのです。

そもそも、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とは?

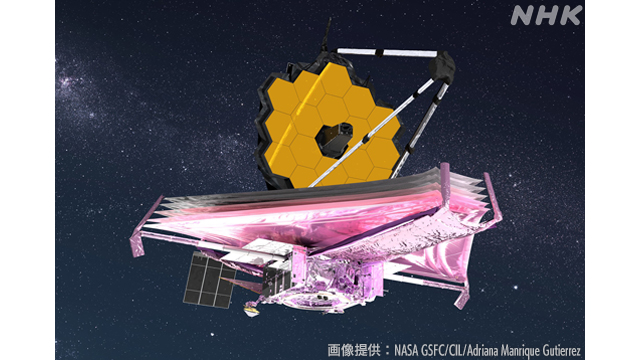

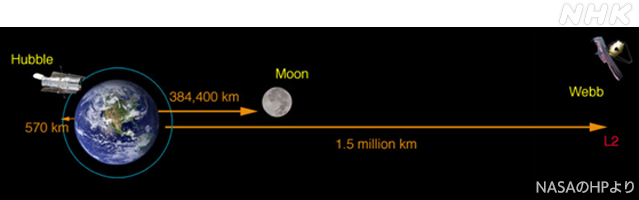

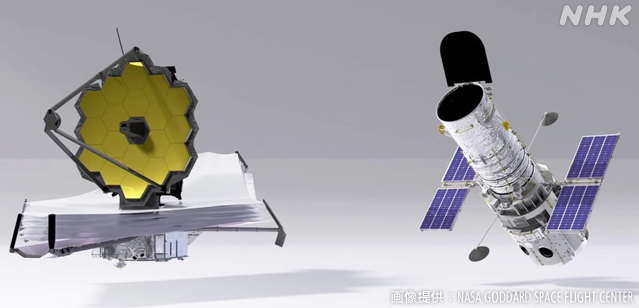

天文学の大きな功績を残した「ハッブル宇宙望遠鏡」の後継機としてNASAが中心となって開発したもので、20年以上の歳月と1兆円を超える費用をかけた巨大科学プロジェクトです。

NASAの2代目の長官で、アポロ計画などを主導したジェームズ・ウェッブ氏にちなんで名付けられています。

2021年に宇宙に打ち上げられて、観測にむけた準備が進められていました。

「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」には直径が約6.5メートルの大きな反射鏡があり、「サンシールド」と呼ばれる、太陽や地球の光や熱をさえぎる5層の大きな銀色の幕も備えています。

地球から150万キロ離れた軌道で、太陽と反対方向に望遠鏡を常に向けることで遠くの天体を観測します。

望遠鏡の感度はハッブル宇宙望遠鏡よりも高く、遠く暗い天体を観測できるとされます。

宇宙で遠くの天体を観測することは、過去に発せられた光を観測することになることから、宇宙の昔の姿を捉えることになり、宇宙のより初期の姿を知ることができることにつながります。

なぜ遠くの宇宙を観測できるの?

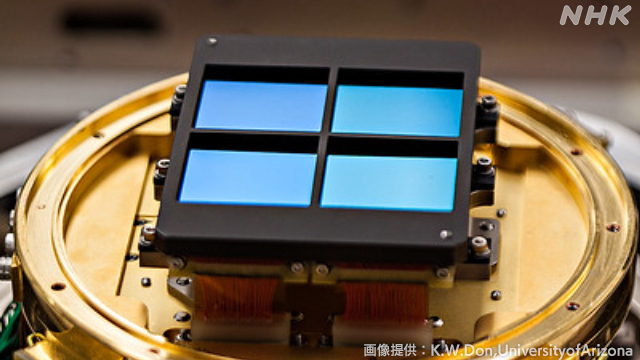

遠くの宇宙の観測を支えているのは、搭載されている赤外線カメラです。

宇宙は膨張しているため、遠くの銀河から放たれた光は地球に届くまでに波長が引き延ばされて、多くが赤外線になります。

こうしたことから、宇宙の始まりからまもなく誕生した星や銀河の光は、赤外線で観測することが重要になるのです。

「ハッブル宇宙望遠鏡」は、主に可視光での観測のため遠方の宇宙の観測には限界があります。

「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」は、「ハッブル宇宙望遠鏡」の限界を超えた135億年前の天体から発せられた光も観測できるとされています。

それは宇宙誕生からわずか3億年後という、人類がまだ見たことがない宇宙初期の姿になるはずです。

最大のねらいは?

「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」がねらう最大の成果は宇宙の始まりからまもなく誕生した第一世代の星、「ファーストスター」の発見です。

宇宙が誕生して最初の星はどのようなものだったのかという問いは、宇宙誕生にも関わる大きな謎です。

どのような元素でできているのかや、どのような大きさなのか、観測することができれば人類が宇宙を理解する上で大きな手がかりとなることから、天文学史上の大発見になるとも言われています。

また、「ファーストスター」までいかなくても、初期の銀河星を観測できれば重要な発見になります。

日本も関わっているの?

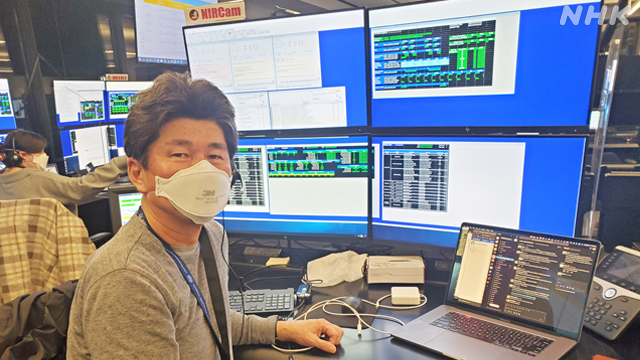

赤外線カメラの開発チームには、日本人研究者が重要な役割を果たしています。アメリカのアリゾナ大学の江上英一教授は、「NIRCam」(ニアカム)と呼ばれる赤外線カメラを開発したチームに参加しています。

江上教授は約10年間、プロジェクトに関わり、打ち上げまでは観測装置の地上試験を重ね、打ち上げ後も観測装置が宇宙空間で正しく作動しているかどうか調整にあたってきたということです。

公開された最初の画像を見たとき「ひとつの歴史的瞬間に立ち会っているような感覚だった」と話していました。

また、今後の観測で関係する研究者も数多くいます。

「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」は、公募で選ばれた研究プログラムの観測が行われることになっていて、日本の研究者たちが提案した観測プログラムが採択されています。

このうち、東京大学宇宙線研究所の播金優一助教は、地上にある望遠鏡などを駆使して見つけた、134.8億年前に銀河から発せられた可能性のある光を捉えていて、これが本当にその年代の光なのか確認することにしています。

確認できれば、現時点での最も昔の銀河の光を捉えたことになります。

播金さんは、今回の画像については、次のように話しました。

「暗い天体を精度よく鮮明に見ることができ、想像をはるかに超えた質で、パフォーマンスは期待以上です。天文学の新しい時代の幕開けを象徴するものです」

「宇宙の窓」とも言われる「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」からは、宇宙の誕生に関する想像もできなかったような大発見が生みだされるのではないかと期待されているのです。

国際ニュース

国際ニュース