「プーチン氏にとってはショックそのものでした。この経験は彼の中に深く刻まれました」

1人の歴史研究者が、ロシアのプーチン大統領の原点として挙げたのは、旧ソビエトの情報機関KGBの職員だった時の、ある経験です。

プーチン氏が当時いたのは、旧東ドイツの街ドレスデン。

いったい何があったのか。そして、今につながる政治の原点とは。

(国際部記者 松本弦)

寡黙で、従順

「プーチン氏は当時、寡黙で、従順に仕事をしていました。無名だった元KGB職員がいきなり大統領になるなんて驚くべきことですよ」

こう語るのは旧東ドイツでのプーチン氏に詳しい、歴史研究者のフベルトゥス・クナーベ氏です。

クナーベ氏は、プーチン大統領が今もウクライナへ軍事侵攻を進める背景には、若き日に過ごした旧東ドイツでの経験が影響していると考えています。

その時の経験がきっかけで「市民への恐怖」が芽生え、ウクライナをなんとしてでも抑え込もうという動機につながっているのだといいます。

工作員として派遣された東ドイツ

東西冷戦期の中にあった、1985年から1990年の間、プーチン氏は東ドイツのドレスデンにいました。

当時30代だった若きプーチン氏は、ソビエトの情報機関KGB=国家保安委員会の工作員として、ドレスデンに派遣されていたのです。

第2次世界大戦後、ドイツは民主主義陣営の西ドイツと社会主義陣営の東ドイツに分かれており、KGBのドレスデン支部は、西ドイツの軍事力に関する情報を集めることが重要な任務でした。

KGBでのプーチン氏の主な仕事は、市民の中からスパイ活動に従事できる人物を探すこと。

例えば、西ドイツ人と連絡できる東ドイツの学生や、親戚を訪ねて東側に入ってきた西ドイツ人の中から、工作員として利用できる人物を見つけ出すのです。

プーチン氏がどれほどの協力者とつながって、西側の情報を得ていたのか、詳しいことはわかっていません。

ただ、プーチン氏は非常に献身的に仕事をこなし、上司が不在の時には代理を務めるなどして、早々にキャリアを積み上げていきました。

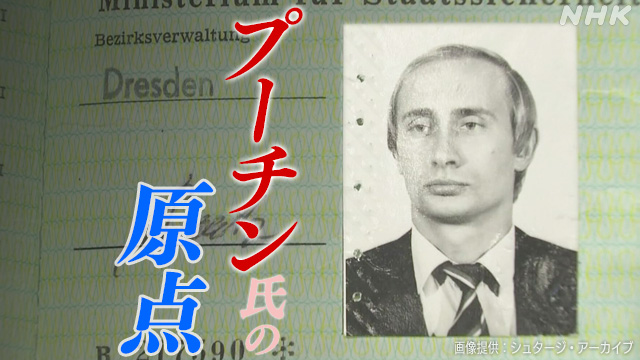

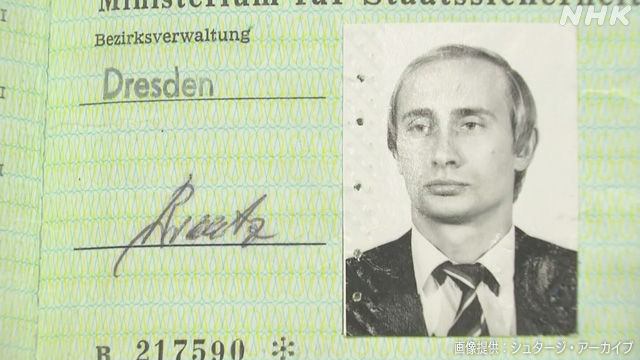

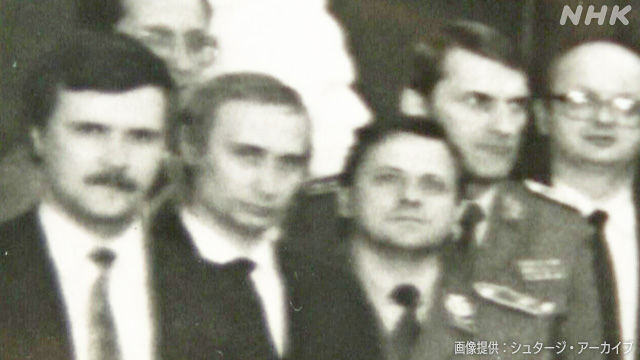

秘密警察から発行された職員証

東ドイツで活動していたプーチン氏は、ある「職員証」を持って活動していました。

冷戦期の東ドイツに存在していた秘密警察「シュタージ」。その職員証は、KGBと協力関係にあったシュタージが発行したものでした。

職員証にはプーチン氏の顔写真と直筆の署名。

これを使って、プーチン氏は自由にシュタージの建物を出入りしていました。

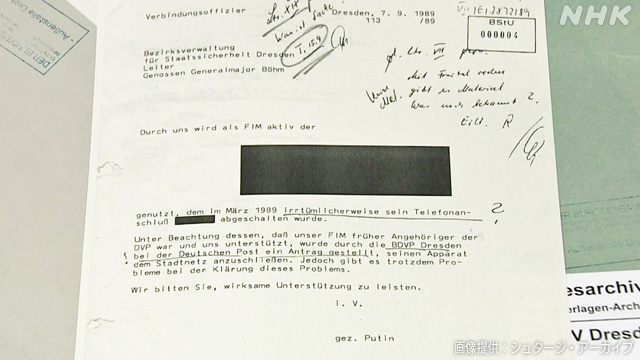

ある時は、市民に紛れたKGBの協力者と秘密裏に連絡を取るため、電話を使えるようにしてほしいと、文書でシュタージに求めたこともありました。

いつも同じ席、同じ料理

ドレスデンでは妻と2人の娘と一緒に暮らしていたというプーチン氏。

その頃のドレスデンは社会主義圏とはいっても、ソビエトよりも生活水準が高く、母国では手に入らない商品を買うなど、家族との生活を楽しんでいたといわれています。

プーチン氏は、ドレスデンで暮らしていた時、あるレストランを頻繁に訪れていました。ドイツ料理を提供するレストランでした。

プーチン氏はよく1人で店を訪れ、同じ場所に座りました。

そして注文するのは、決まって小ジョッキのビールと同じドイツ料理。

寡黙で、控えめ。

それが、プーチン氏に会ったことのある人たちの印象でした。

恐怖とショック

しかし、東ドイツに赴任して5年目の冬。

順調だった工作員としてのキャリアを足元から揺るがす事件が起こります。

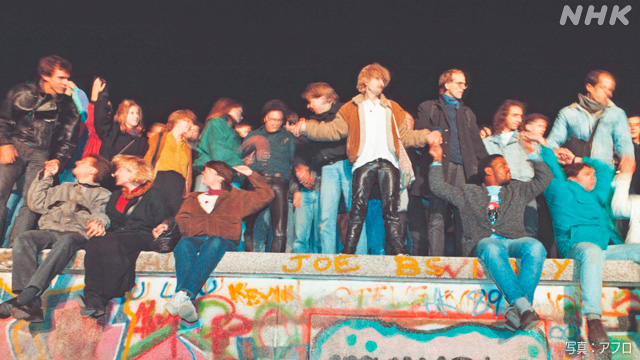

1989年11月9日、冷戦の象徴であった「ベルリンの壁」が崩壊。時代は、東西ドイツ統一に向けて一気に動きだしました。

そして、民主化の波はプーチン氏がいるドレスデンにも押し寄せます。

「壁」が崩壊してから1か月近くがたった12月5日。

ドレスデンでは、市民を監視してきた秘密警察シュタージに対して、民衆が抗議のデモを行います。

民衆は怒りの声を上げながら、シュタージの建物を占拠。市民を監視するために作った記録があるという場所に集まりました。

「我々が人民だ!我々が人民だ!自由を手に入れろ!」

市民たちは興奮し、シュプレヒコールを上げ続けました。

さらに、一部の人たちは、その近くにあったKGBの建物にも向かいます。

その時、建物の中にはプーチン氏がいました。

シュタージの建物と同じように占拠されてしまうかもしれない。

プーチン氏らKGBの職員は、機密書類を急いでオーブンに放り込んで燃やしたり、破ったりして処分しました。

そして、プーチン氏は建物の入り口まで出て行くと、市民に対して、流ちょうなドイツ語で次のように言ったとされています。

「ここはソビエトだ。ソビエト領だ」

敷地内に立ち入った者には、発砲するーー。

プーチン氏は、こう警告したともいわれ、市民たちはその場を去っていきました。

目標の1つは市民社会の無力化

それから1年近くたった1990年10月、東西ドイツが統一。

東ドイツは西ドイツに編入される形となり、民主化が進みました。

歴史研究者のクナーベ氏によると、KGBの建物を市民に取り囲まれたあと、プーチン氏は家族とともに、まるで夜逃げするかのようにドレスデンを去ったといいます。

そして、この経験によりプーチン氏には「市民の力への恐怖」が深く刻み込まれ、ロシア国内で政権に対して声を上げる市民の抑圧や、さらに、ウクライナ侵攻へとつながる政治の原点になったと分析しています。

「プーチン氏にとってはショックそのものでした。当時、KGBは無限の権力を持っていましたし、彼ら自身もそう思っていました。それがあっという間に全て崩壊してしまったのです。プーチン氏が大統領になって市民社会を抑え込むようになった原因になりました。今も彼の最も重要な目標の1つは『市民社会を無力化すること』なのです。ウクライナをめぐる状況を見れば、ロシアが東ドイツで起きた革命が再び起きるのを、いかに防ごうとしているのかがわかります」

かつて同じソビエトを構成し、歴史的にもロシアとつながりが深いウクライナでは、2004年の「オレンジ革命」と呼ばれる民主化運動に続き、2014年には「マイダン革命」と呼ばれる大規模な抗議活動が行われ、市民の力によって、ロシア寄りの政権がたびたび崩壊してきました。

2度の「革命」の際、ロシアの大統領を務めていたプーチン氏は、ウクライナの人たちが抗議の声を上げるたびに、介入して抑え込もうとしました。

しかし、その試みは成功しませんでした。

今回、プーチン大統領が侵攻に踏み切った背景には、市民も含めて欧米寄りの路線を強めるウクライナが、いっそう西側に接近することを軍事的な力で阻止しようという企てがある。クナーベ氏はそう考えています。

一方、クナーベ氏は、ロシア国内では長くプーチン氏によって「市民の力」が抑え込まれてきたため、ロシア市民からは軍事侵攻に反対する声が上がりにくく、今の状況は長期化すると指摘しました。

「ロシアではすでに政府に批判的な発言ができる人がほとんどいなくなりました。世論を一気に変えることができる市民社会は、残念ながらロシアにはないと思います。そうすることができた人たちの多くは、国を去ってしまいました。私は、この戦争は長く続くと思います」

国際ニュース

国際ニュース