原発と核のごみ 破られたタブー ~全国原発立地自治体調査~

いま、ひとつの町が投じた「一石」が全国に波紋を広げている。

原発を抱える町が、原発から出る「核のごみ」の処分地選定に向けた調査を受け入れたのだ。これまで多くの自治体が避けてきた、いわばタブーを破ったとも言えるこの決断。

背景には、進まない処分と町の将来への危機感があるという。

全国の立地自治体はいま何を思うのか、知事と市町村長に尋ねた。

(科学・文化部 吉田明人、全国取材班)

原発を抱える町が、原発から出る「核のごみ」の処分地選定に向けた調査を受け入れたのだ。これまで多くの自治体が避けてきた、いわばタブーを破ったとも言えるこの決断。

背景には、進まない処分と町の将来への危機感があるという。

全国の立地自治体はいま何を思うのか、知事と市町村長に尋ねた。

(科学・文化部 吉田明人、全国取材班)

【NHKプラスで配信】5月23日(木)おはよう日本(配信期限 :5/30(木) 午前7:45まで)

▼こちらをクリックすると見られます▼

▼こちらをクリックすると見られます▼

【NHKプラスで配信】5月23日(木)おはよう日本

“断固反対”声上げる知事も

今月9日に行われた島根県知事の定例会見。

質問が「核のごみ」の処分地選定に向けた調査を受け入れる可能性に及ぶと、丸山達也知事が語気を強めた。

質問が「核のごみ」の処分地選定に向けた調査を受け入れる可能性に及ぶと、丸山達也知事が語気を強めた。

島根県 丸山知事

「原発再稼働を認めること自体、ほかの地域が負わなくていいリスクを負っている。万が一の事故に備え、避難計画などの責任を果たすことで手いっぱいだ。仮にそんな話が上がってくれば、断固反対。島根県知事としてできることは全部やって反対する」

「原発再稼働を認めること自体、ほかの地域が負わなくていいリスクを負っている。万が一の事故に備え、避難計画などの責任を果たすことで手いっぱいだ。仮にそんな話が上がってくれば、断固反対。島根県知事としてできることは全部やって反対する」

原発や関連する施設が立地する地域は、発電と処分は別の地域で担うべきといった考えから多くが「核のごみ」の調査受け入れに距離を置いてきた。

青森県や福井県は「核のごみ」につながる使用済み核燃料の県外持ち出しを強く求め、中には、北海道のように条例で処分場を受け入れないとしている自治体もある。

青森県や福井県は「核のごみ」につながる使用済み核燃料の県外持ち出しを強く求め、中には、北海道のように条例で処分場を受け入れないとしている自治体もある。

島根原発を抱える島根県の丸山知事の発言は、そうした立地自治体の意識を端的に語ったものと言える。

積み残された“最大の課題”

原子力発電が抱える最大の課題とも言われる「核のごみ」の処分は依然解決のめどが立っていない。

全国の原発には大量の使用済み核燃料が貯蔵されているが、これを青森県六ヶ所村にある再処理工場に運んで再び燃料として使えるウランやプルトニウムを取り出し、残った放射能レベルの高い廃棄物=「核のごみ」を最終処分する。

これが日本が原発の利用を始めた60年前から掲げる核燃料サイクルの姿だ。

これが日本が原発の利用を始めた60年前から掲げる核燃料サイクルの姿だ。

「核のごみ」について詳しくはこちらの記事で

しかし、再処理工場は相次ぐトラブルや規制委員会による審査への対応で完成時期の延期が繰り返され、「核のごみ」をどこに処分するかも決まらない。

名乗りをあげた立地自治体

こうした中、佐賀県玄海町で処分地選定に向けた第1段階の文献調査受け入れを求める声が上がった。

ことし4月、町内の旅館組合と飲食業組合、防災対策協議会の3団体が町議会に請願を提出したのだ。

ことし4月、町内の旅館組合と飲食業組合、防災対策協議会の3団体が町議会に請願を提出したのだ。

九州電力の玄海原発が立地する玄海町。

誘致以来、約50年にわたって原発と共に暮らしがあった。

その町に4基あった原子炉のうち2基が廃炉になり、定期的な検査のために訪れる作業員が減少するなど、地域経済には少なくない影響が出ているという。

ただ、調査を受け入れたからといってすぐに人の流れが生まれるわけではない。

文献調査の目安は2年。

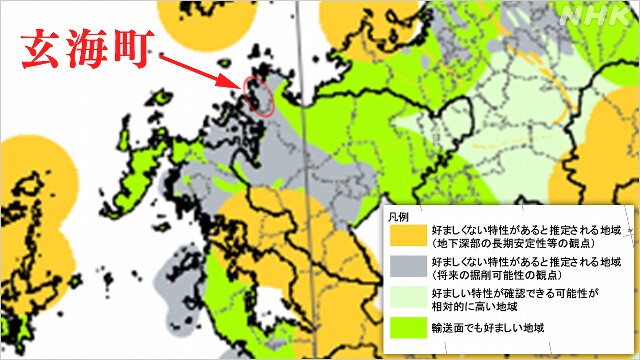

次の段階の概要調査ではボーリング調査などを行うものの、玄海町は国が示している「科学的特性マップ」では鉱物資源の存在から「好ましくない特性があると推定される地域」に色分けされている。

誘致以来、約50年にわたって原発と共に暮らしがあった。

その町に4基あった原子炉のうち2基が廃炉になり、定期的な検査のために訪れる作業員が減少するなど、地域経済には少なくない影響が出ているという。

ただ、調査を受け入れたからといってすぐに人の流れが生まれるわけではない。

文献調査の目安は2年。

次の段階の概要調査ではボーリング調査などを行うものの、玄海町は国が示している「科学的特性マップ」では鉱物資源の存在から「好ましくない特性があると推定される地域」に色分けされている。

さらに、概要調査の実施には町だけでなく知事の同意も必要になるが、当の佐賀県の山口知事は「新たな負担を受け入れるつもりはない」と繰り返し、ハードルは高い。

原発立地自治体が全国に議論を喚起

それでもなお、調査に手を上げようとするのはなぜなのか。

請願の取り扱いを議論した町議会の特別委員会で、推進派の議員の発言からは、「核のごみ」の現状に対する危機感が伝わってきた。

請願の取り扱いを議論した町議会の特別委員会で、推進派の議員の発言からは、「核のごみ」の現状に対する危機感が伝わってきた。

松本議員

「玄海町には(『核のごみ』となる使用済み核燃料が)あるわけで、どういう風に解決していくのか糸口すら示されていない」

「玄海町には(『核のごみ』となる使用済み核燃料が)あるわけで、どういう風に解決していくのか糸口すら示されていない」

岩下委員長

「(松本議員の発言を引き取り)議論をして国民の意識を喚起するのが目的」

「(松本議員の発言を引き取り)議論をして国民の意識を喚起するのが目的」

“処分地の選定が進まなければ、原発の利用が行き詰まってしまうことにもなりかねない”。わずか10人の町議会での議論からは、エネルギー政策に貢献してきた町としての矜持もうかがえた。

その上で、「核のごみ」の調査受け入れに慎重な他の立地自治体への注文ともとれる発言も聞かれた。

その上で、「核のごみ」の調査受け入れに慎重な他の立地自治体への注文ともとれる発言も聞かれた。

池田議員

「(福井県敦賀市長が)全原協(全国原子力発電所所在市町村協議会)の会長ということで視察に行った。あの時言われたことばが今でも納得いかない。(中略)敦賀市としてはこの問題に積極的にはいけないという口ぶりだった」

「(福井県敦賀市長が)全原協(全国原子力発電所所在市町村協議会)の会長ということで視察に行った。あの時言われたことばが今でも納得いかない。(中略)敦賀市としてはこの問題に積極的にはいけないという口ぶりだった」

岩下委員長

「発電する電気は必要だけどあとは認めませんというのもおかしい話じゃないかということで全原協の中で議論をしてくださいということは町長にも何回も言っている。全国に議論を巻き起こしてはどうか」

「発電する電気は必要だけどあとは認めませんというのもおかしい話じゃないかということで全原協の中で議論をしてくださいということは町長にも何回も言っている。全国に議論を巻き起こしてはどうか」

ただ、議論を喚起するための受け入れというねらいに、反対派の議員からは、次のような声も上がった。

宮崎議員

「文献調査に手を挙げるということは最終処分場を玄海町に受け入れてもいいですよというそういう覚悟があって挙げるべきだと思う」

「文献調査に手を挙げるということは最終処分場を玄海町に受け入れてもいいですよというそういう覚悟があって挙げるべきだと思う」

特別委での2日間の審査を経て、4月26日、議会は3団体の請願を6対3の賛成多数で可決し採択した。

5月10日、文献調査の受け入れを表明した脇山町長は次のように述べ、全国的に議論が広がることに期待を示した。

5月10日、文献調査の受け入れを表明した脇山町長は次のように述べ、全国的に議論が広がることに期待を示した。

玄海町 脇山町長

「国に貢献してきた立地自治体がさらに文献調査することは非常に重い決断。玄海町での取り組みが最終処分事業への関心が高まるのにつながり国民的議論を喚起する一石となれば」

「国に貢献してきた立地自治体がさらに文献調査することは非常に重い決断。玄海町での取り組みが最終処分事業への関心が高まるのにつながり国民的議論を喚起する一石となれば」

全国の立地自治体はどうする?

玄海町から投げかけられた重い問いかけ。

こうした動きは、ほかの原発立地自治体にも広がっていくのか。

そして、「核のごみ」の問題の現状をどう捉えているのか。

私たちは、全国の原発や関連施設が立地する道県の知事と市町村長に調査を実施した。

こうした動きは、ほかの原発立地自治体にも広がっていくのか。

そして、「核のごみ」の問題の現状をどう捉えているのか。

私たちは、全国の原発や関連施設が立地する道県の知事と市町村長に調査を実施した。

◎核のごみ・全国原子力立地自治体意向調査

※期間:2024年5月2日~15日

※対象:全国の原子力発電所・核燃料サイクル関連施設立地自治体

【12道県】(「静岡県」は知事選中のため除外)北海道・青森県・宮城県・福島県・茨城県・新潟県・石川県・福井県・島根県・愛媛県・佐賀県・鹿児島県

【23市町村】(「玄海町」は除外)泊村・むつ市・大間町・東通村・六ヶ所村・石巻市・女川町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・東海村・柏崎市・刈羽村・志賀町・御前崎市・敦賀市・美浜町・おおい町・高浜町・松江市・伊方町・薩摩川内市

【設問】

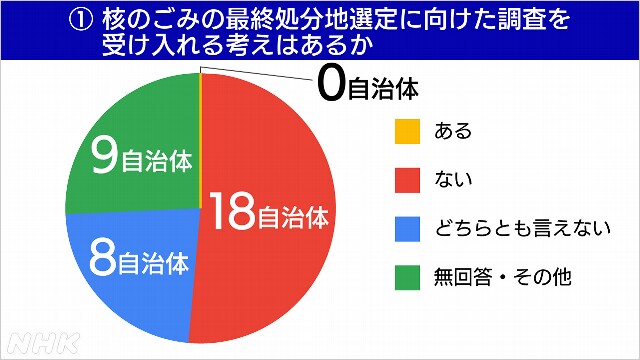

1.核のごみの最終処分地選定に向けた調査を受け入れる考えはあるか

2.調査の結果によっては核のごみの最終処分場を受け入れる考えはあるか

3.処分地選定向けた調査を原発立地自治体で行うことについてどう考えるか

4.政府が進めるとしている調査地点の拡大についてどう考えるか

※期間:2024年5月2日~15日

※対象:全国の原子力発電所・核燃料サイクル関連施設立地自治体

【12道県】(「静岡県」は知事選中のため除外)北海道・青森県・宮城県・福島県・茨城県・新潟県・石川県・福井県・島根県・愛媛県・佐賀県・鹿児島県

【23市町村】(「玄海町」は除外)泊村・むつ市・大間町・東通村・六ヶ所村・石巻市・女川町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・東海村・柏崎市・刈羽村・志賀町・御前崎市・敦賀市・美浜町・おおい町・高浜町・松江市・伊方町・薩摩川内市

【設問】

1.核のごみの最終処分地選定に向けた調査を受け入れる考えはあるか

2.調査の結果によっては核のごみの最終処分場を受け入れる考えはあるか

3.処分地選定向けた調査を原発立地自治体で行うことについてどう考えるか

4.政府が進めるとしている調査地点の拡大についてどう考えるか

調査受け入れる考え「ある」はゼロ

まず、「調査を受け入れる考えがあるか」という質問には、「ある」はゼロ、半数以上が「ない」と回答した。

「どちらとも言えない」とした中でも、

「発電・再処理・最終処分について各地域が役割を分担する、つまり発電を擁す自治体は処分を担わない、というのが発電所立地自治体側全体の立場」(女川町)

といった声があった。

選択肢を選ばなかった無回答・その他の中にも

選択肢を選ばなかった無回答・その他の中にも

「本県は既に柏崎刈羽原子力発電所を抱えており、新たに高レベル放射性廃棄物の問題を背負い込むということは、県民感情からしても、受け入れることはできないと考えている」(新潟県)

「仮に概要調査に移行しようとする場合には、道の条例(北海道における特定放射性廃棄物に関する条例)制定の趣旨を踏まえ、現時点で反対の意見を述べる」(北海道)

「仮に概要調査に移行しようとする場合には、道の条例(北海道における特定放射性廃棄物に関する条例)制定の趣旨を踏まえ、現時点で反対の意見を述べる」(北海道)

といった声があった。

全体として、調査受け入れを前向きに検討しているということは(少なくとも公式には)うかがえない。

全体として、調査受け入れを前向きに検討しているということは(少なくとも公式には)うかがえない。

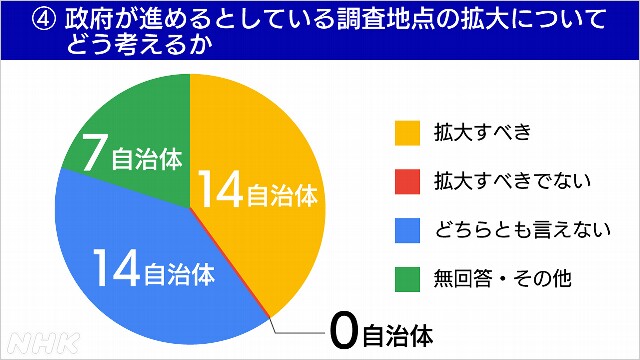

調査地点は「拡大すべき」が多数

一方、「政府が進めるとしている調査地点の拡大について」は半数近い14自治体が「拡大すべき」と回答。

「拡大すべきでない」はゼロだった。

ここからも、処分地の選定を進めてほしいということとともに、そのためには調査地点の拡大が必要だという考える自治体が多いことがうかがえる。

「拡大すべきでない」はゼロだった。

ここからも、処分地の選定を進めてほしいということとともに、そのためには調査地点の拡大が必要だという考える自治体が多いことがうかがえる。

ただ、「どちらとも言えない」という回答も同数の14自治体と多く、中には

「確実に適性が認められる地であれば拡大すべきであるし、疑問符が付くような地であるならば調査対象とするべきではない。拡大ありきで進めるべきではない」(柏崎市)

といった声もあった。

立地自治体が参加することについては「どちらとも言えない」

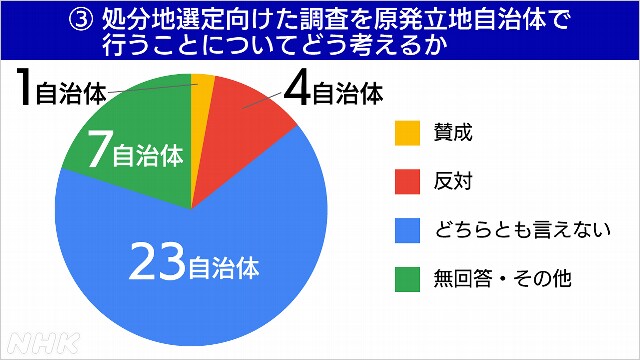

特に複雑さがにじんだのが「立地自治体」がこのプロセスに参加することの是非だ。

「処分地選定に向けた調査を原発立地自治体で行うことについてどう考えるか」聞いたところ、賛成は1町のみ、反対も4つの県と町だった。

「反対」としたうち青森県は

「反対」としたうち青森県は

「原発立地自治体のみを対象に調査を行うことには反対との観点から」(青森県)

としている。

そして、3分の2以上の23自治体が「どちらとも言えない」と回答した。

「どちらとも言えない」とした自治体からは、各市町村の判断に委ねられるという意見が多く見られた。

そして、3分の2以上の23自治体が「どちらとも言えない」と回答した。

「どちらとも言えない」とした自治体からは、各市町村の判断に委ねられるという意見が多く見られた。

「立地自治体かどうかに関わらず、最終処分場の立地は、安全性はもとより、地域住民の理解が最重要であり、市町村が応募の判断を行うものである」(茨城県)

「それぞれの自治体の判断であると考えている」(鹿児島県)

「私(丸山知事)は反対するが、他の自治体が調査を受け入れるかはその自治体の考えである」(島根県)

「各自治体の事情や考えであるため、どちらとも言えない。なお当市では処分地選定に関する検討を行った実績はない」(御前崎市)

「各原発立地自治体において判断すべきものと考える」(松江市)

「原子力施設の立地に関わる事項は何よりも当事者となる自治体の判断が尊重されるべき」(敦賀市)

「それぞれの立地市町の考え方による」(美浜町)

「それぞれの自治体の判断であるため」(おおい町)

「それぞれの自治体の判断であると考えている」(鹿児島県)

「私(丸山知事)は反対するが、他の自治体が調査を受け入れるかはその自治体の考えである」(島根県)

「各自治体の事情や考えであるため、どちらとも言えない。なお当市では処分地選定に関する検討を行った実績はない」(御前崎市)

「各原発立地自治体において判断すべきものと考える」(松江市)

「原子力施設の立地に関わる事項は何よりも当事者となる自治体の判断が尊重されるべき」(敦賀市)

「それぞれの立地市町の考え方による」(美浜町)

「それぞれの自治体の判断であるため」(おおい町)

このうち女川町の須田善明町長は、「最終的には立地自治体個々の判断による」とした上で、

「(玄海町の)脇山町長が会見で述べたように『一石を投じる』意味での苦渋の選択であることは同じ立地側の身として強く感じる。(中略)また、原発関係に何らかの繋がりがある地域の方が題材への免疫もあり、冷静な議論を進めやすい素地があると考えることは出来るだろう」(女川町 須田善明町長)

と述べている。

また、国の責任で考えるべきとする声も多く聞かれた。

また、国の責任で考えるべきとする声も多く聞かれた。

「国全体で考えるべきもの」(佐賀県)

「処分地選定は国の責務であることから、県が賛否を述べることは控える」(宮城県)

「国の責任において進めるものと考えており、市として意見を述べること控える」(石巻市)

「国が前面に立って、国民に一層の理解促進を図ったうえで、全国的な議論が原発の立地地域に限らず展開されるよう、その取組を加速させていく必要がある」(泊村)

「処分地選定は国の責務であることから、県が賛否を述べることは控える」(宮城県)

「国の責任において進めるものと考えており、市として意見を述べること控える」(石巻市)

「国が前面に立って、国民に一層の理解促進を図ったうえで、全国的な議論が原発の立地地域に限らず展開されるよう、その取組を加速させていく必要がある」(泊村)

ほかには、以下のような意見もあった。

「自治体によって地形、地質、断層等の自然条件、また原発立地における歴史的、社会的背景が異なる」(柏崎市)

選定プロセス見直し提言も “処分は国の責任で“

それぞれの自治体のトップたちは、「核のごみ」の現状をどう捉え、どのように取り組んでいくべきと考えているのか。

自由記述では多くの意見を寄せてもらった。

まず、原発立地自治体としてすでに一定の役割を果たしているなどとして、処分は別の地域で担うべきとする意見があった。

自由記述では多くの意見を寄せてもらった。

まず、原発立地自治体としてすでに一定の役割を果たしているなどとして、処分は別の地域で担うべきとする意見があった。

「道は全国唯一、深地層研究を受け入れ、原子力政策において具体的役割果たしている。最終処分の問題は原発の所在の有無にかかわらず国民的な議論が必要な問題」(北海道)

「国のエネルギー政策や首都圏へ電力供給に協力してきた本県としては、原発事故前から県内に最終処分場を設置しないよう求めていて本県はあり得ないもの。事故踏まえ何よりも住民の安全・安心の確保最優先に国と事業者の責任で検討すべき」(福島県)

「新たな負担を受け入れる考えはない。国全体として必要だが、佐賀県はエネルギー政策に十分に貢献している」(佐賀県)

「廃棄物は電力供給の恩恵受けてきた国民全体で解決すべき課題で国が責任持ち取組を」(福井県)

「原発立地自治体に限った問題ではなく、我が国全体のエネルギー政策上の重要課題」(愛媛県)

「電力享受してきた全国民の課題であるから、立地以外の自治体も含めて議論するべき」(六ヶ所村)

「原発立地と処分地では求められる科学的特性違い、一概に一致させる必要はない」(御前崎市)

「国のエネルギー政策や首都圏へ電力供給に協力してきた本県としては、原発事故前から県内に最終処分場を設置しないよう求めていて本県はあり得ないもの。事故踏まえ何よりも住民の安全・安心の確保最優先に国と事業者の責任で検討すべき」(福島県)

「新たな負担を受け入れる考えはない。国全体として必要だが、佐賀県はエネルギー政策に十分に貢献している」(佐賀県)

「廃棄物は電力供給の恩恵受けてきた国民全体で解決すべき課題で国が責任持ち取組を」(福井県)

「原発立地自治体に限った問題ではなく、我が国全体のエネルギー政策上の重要課題」(愛媛県)

「電力享受してきた全国民の課題であるから、立地以外の自治体も含めて議論するべき」(六ヶ所村)

「原発立地と処分地では求められる科学的特性違い、一概に一致させる必要はない」(御前崎市)

「最終処分地に前向きな自治体に対しては原発立地町としてできる限りの協力を行いたい」(伊方町)

その上で、選定プロセス自体を見直すべきとする意見も出された。

「市町村からの発意を主とする現在の最終処分地の選定プロセスは、地盤の安定性や輸送適性などから最適な処分地を選定するという観点で課題がある。国が全国の適地を調査し候補地を絞り込むとともに、都道府県周辺自治体はもとより、広く住民に丁寧に説明し理解を得るなど、選定プロセスの見直しを行うべき」(北海道)

「フィンランドやスウェーデンの候補地を訪れ、日本と比べ、地震、地殻変動の少なさ、強固地盤などで桁違いで圧倒的であった。それでもなお日本において原子力発電所の意義、存在を制約的ながらも認める。国内の一時保管のみならず、国内外含めより適性をもつ地における国際的共同利用施設建設の検討を始めるべきではないか。各国に呼びかけるべきではないか」(柏崎市)

そして、ほぼすべての自治体に共通していたのは、「核のごみ」の処分は国の責務ということだ。

多くの自治体から、国に対し国民理解の醸成や、処分に道筋を付けることなど、責任ある取り組みを求める声が聞かれた。

多くの自治体から、国に対し国民理解の醸成や、処分に道筋を付けることなど、責任ある取り組みを求める声が聞かれた。

「最終処分地選定については、国が前面に立ち国民理解を得ながら、誠実かつ慎重に行うことが重要であると考えている」(宮城県)

「国において最終処分地の選定に向け責任を持って取り組んでいくものと考えている」(青森県)

「高レベル放射性廃棄物の処分は、電力供給の恩恵を受けてきた国民全体で解決すべき課題であり、国が責任を持って取り組む必要がある」(福井県)

「我が国全体のエネルギー政策上の重要課題であることから、国の責任において、一日も早く解決に向けた取組みを加速させてほしい」(愛媛県)

「原子力発電を推進している国が責任を持って解決すべきとの認識であり、島根県としては、引き続き状況を注視していくとともに、国が前面に立った取組を加速するよう求めていく」(島根県)

「『特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針』に沿って国の責任で行っていただきたい」(鹿児島県)

「国においては高レベル放射性廃棄物の最終処分に関して、自治体や住民との対話を重ね地層処分の必要性について国民理解を深める取組を前面に立って進めていただきたい」(東通村)

「全国的な問題であることから、原子力政策を担う国が主体となって進めるべきと考える」(石巻市)

「極めて難しい問題であるのはわかりきっていることであるが、同時に逃れられない問題である。だからこそ、全ての政治勢力が正面から向き合わなければならない。逃げたり目を背けたり、他人事のように扱うような政党は国政政党として失格である」(女川町)

「自治体の意向を踏まえたうえで、国が前面にたち取り組んでいただきたい」(楢葉町)

「国家の課題として解決しなければならない。「できれば」ではない。やらなければならない」(刈羽村)

「立地、立地以外の区別なく、多くの地域で建設的な議論がなされるよう、国に対して国民的議論ができる環境整備などを強く求めていきたい」(敦賀市)

「調査や議論のすそ野(分母)を広げる取り組みは必要である」(美浜町)

「原子力政策については、最終処分場も含め、国の責任においてしっかりと対応すべきものというふうに認識している」(薩摩川内市)

「国において最終処分地の選定に向け責任を持って取り組んでいくものと考えている」(青森県)

「高レベル放射性廃棄物の処分は、電力供給の恩恵を受けてきた国民全体で解決すべき課題であり、国が責任を持って取り組む必要がある」(福井県)

「我が国全体のエネルギー政策上の重要課題であることから、国の責任において、一日も早く解決に向けた取組みを加速させてほしい」(愛媛県)

「原子力発電を推進している国が責任を持って解決すべきとの認識であり、島根県としては、引き続き状況を注視していくとともに、国が前面に立った取組を加速するよう求めていく」(島根県)

「『特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針』に沿って国の責任で行っていただきたい」(鹿児島県)

「国においては高レベル放射性廃棄物の最終処分に関して、自治体や住民との対話を重ね地層処分の必要性について国民理解を深める取組を前面に立って進めていただきたい」(東通村)

「全国的な問題であることから、原子力政策を担う国が主体となって進めるべきと考える」(石巻市)

「極めて難しい問題であるのはわかりきっていることであるが、同時に逃れられない問題である。だからこそ、全ての政治勢力が正面から向き合わなければならない。逃げたり目を背けたり、他人事のように扱うような政党は国政政党として失格である」(女川町)

「自治体の意向を踏まえたうえで、国が前面にたち取り組んでいただきたい」(楢葉町)

「国家の課題として解決しなければならない。「できれば」ではない。やらなければならない」(刈羽村)

「立地、立地以外の区別なく、多くの地域で建設的な議論がなされるよう、国に対して国民的議論ができる環境整備などを強く求めていきたい」(敦賀市)

「調査や議論のすそ野(分母)を広げる取り組みは必要である」(美浜町)

「原子力政策については、最終処分場も含め、国の責任においてしっかりと対応すべきものというふうに認識している」(薩摩川内市)

<全体の回答状況はこちら>

求められる国の取り組み そして私たちは

今回の調査は原子力施設の立地する自治体と対象としたが、多くの自治体の声にあるように、「核のごみ」の処分は立地自治体だけが担うべき問題ではない。

立地自治体である玄海町が、全国で理解が進まず停滞する処分地選定に一石を投じようと調査に名乗りをあげたことは重たいが、かえってこの問題が「原発立地地域だけの問題」だという認識を広げてしまいかねない「諸刃の剣」だとも言える。

カギとなるのは、国が進める最終処分の安全性や、処分地選定のプロセスに対し、国民の信頼を得られるかどうかだ。

福島第一原発の事故のあと根強く残る原子力のネガティブなイメージを払拭し、信頼を得ていくことは容易ではないだろう。

国は、今後全国への理解活動をさらに強化していく考えで、「日本社会全体で必ず解決しなければならない重要な課題であり、将来世代に先送りすることなく解決への道筋をつけたい」と意気込む。

とはいえ、いきなり「電気を利用してきたすべての国民の責任です」と言われても、聞いたこともない話に責任を負えないというのが、多くの人にとって当然の反応ではないか。

さらに最終的に処分場ができれば、数万年にわたって「核のごみ」を抱え続けることになり、地域にとってその受け入れは重たい意味を持つ。

ただ、この問題を一部の地域だけに押しつけてしまってよいのだろうか。そうしないために私たちに出来ることは、まずこの問題に関心を持つこと。そして、処分方法の是非も含めて、議論を始めることではないだろうか。

(5月23日「おはよう日本」放送予定)

立地自治体である玄海町が、全国で理解が進まず停滞する処分地選定に一石を投じようと調査に名乗りをあげたことは重たいが、かえってこの問題が「原発立地地域だけの問題」だという認識を広げてしまいかねない「諸刃の剣」だとも言える。

カギとなるのは、国が進める最終処分の安全性や、処分地選定のプロセスに対し、国民の信頼を得られるかどうかだ。

福島第一原発の事故のあと根強く残る原子力のネガティブなイメージを払拭し、信頼を得ていくことは容易ではないだろう。

国は、今後全国への理解活動をさらに強化していく考えで、「日本社会全体で必ず解決しなければならない重要な課題であり、将来世代に先送りすることなく解決への道筋をつけたい」と意気込む。

とはいえ、いきなり「電気を利用してきたすべての国民の責任です」と言われても、聞いたこともない話に責任を負えないというのが、多くの人にとって当然の反応ではないか。

さらに最終的に処分場ができれば、数万年にわたって「核のごみ」を抱え続けることになり、地域にとってその受け入れは重たい意味を持つ。

ただ、この問題を一部の地域だけに押しつけてしまってよいのだろうか。そうしないために私たちに出来ることは、まずこの問題に関心を持つこと。そして、処分方法の是非も含めて、議論を始めることではないだろうか。

(5月23日「おはよう日本」放送予定)

科学・文化部記者

吉田明人

2010年入局

青森局、松山局、福島局を経て2021年から科学・文化部 原発再稼働、核燃料サイクル政策、事故原発の廃炉を継続取材

吉田明人

2010年入局

青森局、松山局、福島局を経て2021年から科学・文化部 原発再稼働、核燃料サイクル政策、事故原発の廃炉を継続取材