生成AI普及で電力需要に異変?

日常生活で「使えて当たり前」の電気。しかし、火力発電に使う燃料価格の上昇や歴史的な円安、取り組みの加速が不可欠な脱炭素対策など、エネルギーを取り巻く環境は激変しています。

さらに生成AIなどの新技術の普及に伴う電力需要の変化も見込まれ、脱炭素とエネルギーの安定供給をどう両立させていくか、日本は難しい対応を迫られています。

(経済部記者 佐々木悠介、小野志周)

さらに生成AIなどの新技術の普及に伴う電力需要の変化も見込まれ、脱炭素とエネルギーの安定供給をどう両立させていくか、日本は難しい対応を迫られています。

(経済部記者 佐々木悠介、小野志周)

エネルギー政策は“戦後最大の難所”

5月15日に始まった国の中長期のエネルギー政策の指針「エネルギー基本計画」の見直しに向けた議論。

その審議会の冒頭、齋藤経済産業大臣は危機感をあらわにしました。

その審議会の冒頭、齋藤経済産業大臣は危機感をあらわにしました。

齋藤経産相

「いま日本はエネルギー政策における『戦後最大の難所』にあるとの強い危機感を持っている」

「いま日本はエネルギー政策における『戦後最大の難所』にあるとの強い危機感を持っている」

地球温暖化への危機感が高まるなか、世界各国が脱炭素社会の実現に向けて、化石燃料からの脱却などエネルギー構造の転換に注力しています。

日本も2050年の温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」を宣言し、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーの拡大や化石燃料への依存度の低減などを目指しています。

しかし、いまも電力供給の7割をLNG=液化天然ガスや石炭などの火力発電に頼っているうえ、ウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化が懸念材料となっています。

日本も2050年の温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」を宣言し、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーの拡大や化石燃料への依存度の低減などを目指しています。

しかし、いまも電力供給の7割をLNG=液化天然ガスや石炭などの火力発電に頼っているうえ、ウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化が懸念材料となっています。

さらに今回の計画見直しでは、電力需要の転換点とも言える事態への対応も迫られています。

“戦後最大の難所”とするゆえんです。

“戦後最大の難所”とするゆえんです。

電力需要は増加に転じる?

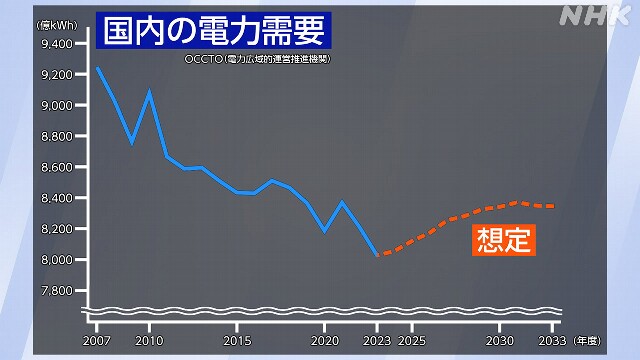

日本の電力消費量は経済成長に伴って右肩上がりで伸び、2007年度にはピークに達しました。

その後は省エネの浸透や人口減少などで減少傾向が続き、前回・3年前にまとめた2030年度の計画でも需要の減少を見込んでいました。

ところが、生成AIやロボットの活用などデジタル化の進展に伴い、電力需要が再び増加に転じようとしているのです。

その後は省エネの浸透や人口減少などで減少傾向が続き、前回・3年前にまとめた2030年度の計画でも需要の減少を見込んでいました。

ところが、生成AIやロボットの活用などデジタル化の進展に伴い、電力需要が再び増加に転じようとしているのです。

全国の電力需給を調整している電力広域的運営推進機関では今年度以降、電力需要は増加傾向に転じ、2033年度には現在よりおよそ4%多い8345キロワットアワーに上ると予想しています。

千葉県のベッドタウンに続々と…

その象徴とも言える場所の1つが千葉県印西市です。

都心から車で1時間半ほどの距離でベッドタウンとして有名ですが、取材のため市内に入ると窓のない大きな建物が目立つことに気づきました。

入り口に看板などもありませんが、これらがデータセンターです。

印西市は地盤が強く、内陸部に位置するために地震や洪水のリスクが低いとされているうえ、首都圏や成田空港からも近く立地面でも優位性があることから注目が集まり、Googleなど海外のIT企業もデータセンターを新設しています。

大量の情報処理機器が置かれているデータセンターは、医療や交通、行政サービスなどの重要なデータを保管する場所でもあり、セキュリティー上の理由で企業が場所を公表していないところも多くあります。

入り口に看板などもありませんが、これらがデータセンターです。

印西市は地盤が強く、内陸部に位置するために地震や洪水のリスクが低いとされているうえ、首都圏や成田空港からも近く立地面でも優位性があることから注目が集まり、Googleなど海外のIT企業もデータセンターを新設しています。

大量の情報処理機器が置かれているデータセンターは、医療や交通、行政サービスなどの重要なデータを保管する場所でもあり、セキュリティー上の理由で企業が場所を公表していないところも多くあります。

今回、取材したデータセンターも詳細な住所などがわからないようにすることを条件に、外観の撮影が許可されました。

大量の電力を消費 生成AIが拍車も

取材した会社では、大手のクラウド事業者などにサーバーを置く場所を貸し出し、電力供給や空調の監視などを担っています。

案内してもらったサーバールームには、ラックと呼ばれる棚がフロア一帯に並んでいて、ラックの中には情報を処理するサーバーがぎっしりと詰まっています。

案内してもらったサーバールームには、ラックと呼ばれる棚がフロア一帯に並んでいて、ラックの中には情報を処理するサーバーがぎっしりと詰まっています。

印西市内にある3棟のデータセンターでサーバー機器が消費する電力は5万キロワットにのぼり、標準的な家庭およそ9万世帯分に相当します(1世帯あたり月400キロワットアワーで算出)。

さらに生成AIなどの導入加速で、データセンターの需要はさらなる拡大が見込まれています。

生成AIの開発では膨大なデータをAIに学習させなければならず、その学習の場となるサーバー設備の確保が不可欠だからです。

サーバーの設置を希望する問い合わせも増えているということで、この会社では印西市内に4棟目の建設を進めています。

さらに生成AIなどの導入加速で、データセンターの需要はさらなる拡大が見込まれています。

生成AIの開発では膨大なデータをAIに学習させなければならず、その学習の場となるサーバー設備の確保が不可欠だからです。

サーバーの設置を希望する問い合わせも増えているということで、この会社では印西市内に4棟目の建設を進めています。

イギリスのColtデータセンターサービス 近藤孝至さん

「データセンター事業者からみると、日本の電力需要は数倍、数十倍で加速度的に増えると思います。例えばスマホでちょっと何か検索するだけでデータセンターのコンピューターが働いています。利用者も増え、サーバーの使用率も増えるので指数関数的に電力需要は増えるとみています」

「データセンター事業者からみると、日本の電力需要は数倍、数十倍で加速度的に増えると思います。例えばスマホでちょっと何か検索するだけでデータセンターのコンピューターが働いています。利用者も増え、サーバーの使用率も増えるので指数関数的に電力需要は増えるとみています」

求められる“脱炭素のエネルギー”

さらにデータセンターの増設にあたっては、稼働をまかなう電力がどう作られているかも問われます。

企業にも脱炭素への対応が求められる中、海外のIT大手は脱炭素のエネルギーを重視しています。

例えば、アメリカのマイクロソフトが新たにデータセンターを整備したのは100%脱炭素の電源が使える北欧のスウェーデンです。

また、アップルもデータセンターの電力をすべて再生可能エネルギーでまかなう方針を示しています。

今後、日本が海外からデータセンターを誘致する際にも再生可能エネルギーなどの電源を十分に確保できるかが課題となっているのです。

企業にも脱炭素への対応が求められる中、海外のIT大手は脱炭素のエネルギーを重視しています。

例えば、アメリカのマイクロソフトが新たにデータセンターを整備したのは100%脱炭素の電源が使える北欧のスウェーデンです。

また、アップルもデータセンターの電力をすべて再生可能エネルギーでまかなう方針を示しています。

今後、日本が海外からデータセンターを誘致する際にも再生可能エネルギーなどの電源を十分に確保できるかが課題となっているのです。

再生可能エネルギーどう拡大?

そこで今回、再生可能エネルギーの導入拡大のカギとして注目される技術を取材しました。

訪れたのは長崎県の離島、五島市です。

長崎空港から飛行機で30分ほどで五島市の福江島に到着。

港に移動し、さらに5キロほど離れた沖合まで海上タクシーに乗って30分ほどすると、3基の巨大な風車が目の前に姿を現しました。

訪れたのは長崎県の離島、五島市です。

長崎空港から飛行機で30分ほどで五島市の福江島に到着。

港に移動し、さらに5キロほど離れた沖合まで海上タクシーに乗って30分ほどすると、3基の巨大な風車が目の前に姿を現しました。

海面からの高さが約100メートル、風車の直径は約80メートルの「浮体式洋上風力発電」の設備で、近くで見ると、その迫力に圧倒されます。

海上タクシーの甲板に出ると、大きな波と強風で立っているのがやっとの状態で、この強風で1基の風車が勢いよく回っていました。

実証実験のため、全国に先駆けて2013年に運転を開始した風車で、2016年からは国内で唯一となる商用運転に移行しました。

最大で2000キロワット、およそ1800世帯分の電力をまかなえるといいます。

海上タクシーの甲板に出ると、大きな波と強風で立っているのがやっとの状態で、この強風で1基の風車が勢いよく回っていました。

実証実験のため、全国に先駆けて2013年に運転を開始した風車で、2016年からは国内で唯一となる商用運転に移行しました。

最大で2000キロワット、およそ1800世帯分の電力をまかなえるといいます。

ポイントは「浮体式」

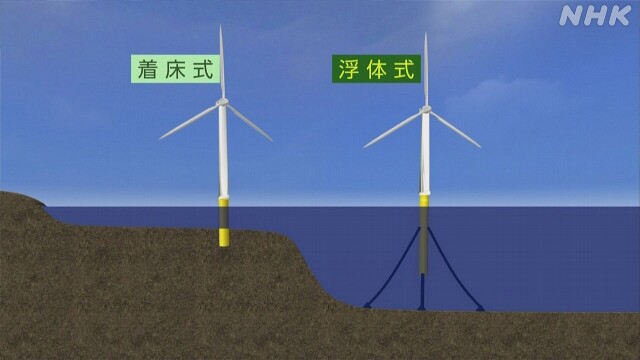

実は、洋上風力発電には、風車の土台を海底に固定する「着床式」と呼ばれるタイプと風車を海に浮かべる「浮体式」というタイプがあります。

ヨーロッパでは着床式の普及が進んでいますが、日本では設置に適した遠浅の海が少ないという制約があり、浮体式の導入が洋上風力発電を増やせるかどうかのカギを握っています。

もちろん課題もあります。

浮体式は沖合に風車を設置して電力を送るため、着床式と比べて建設や運営コストが多くかかります。

発電コストの低減には、大きな波や風にも耐えられる、さらに大型の風車を低コストで大量に生産できる技術の確立が求められています。

もちろん課題もあります。

浮体式は沖合に風車を設置して電力を送るため、着床式と比べて建設や運営コストが多くかかります。

発電コストの低減には、大きな波や風にも耐えられる、さらに大型の風車を低コストで大量に生産できる技術の確立が求められています。

発電事業を担う会社では、すでに商用運転をしている1基のほか、設置を終えた2基を含めて8基を建設することにしていますが、去年、風車を海中で支えるコンクリートの構造物で耐久性に関わる不具合が見つかりました。

こうしたことから本格運転の開始は、当初の計画から2年遅れの2026年1月を目指していますが、会社では改良や検証を重ねながら実現にこぎ着け、地元の雇用創出にも貢献したいとしています。

こうしたことから本格運転の開始は、当初の計画から2年遅れの2026年1月を目指していますが、会社では改良や検証を重ねながら実現にこぎ着け、地元の雇用創出にも貢献したいとしています。

発電事業を担う戸田建設 牛上敬 部長

「五島でのプロジェクトを完成させて発電所としての運用を始め、培った技術をもとに大型化や量産化につなげたい。ポテンシャルの高い日本の海域で、洋上風力が普及するようわれわれの技術で貢献できればと思っています」

「五島でのプロジェクトを完成させて発電所としての運用を始め、培った技術をもとに大型化や量産化につなげたい。ポテンシャルの高い日本の海域で、洋上風力が普及するようわれわれの技術で貢献できればと思っています」

ただ、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく左右されるうえ、発電量を調整することもできません。

高性能の蓄電池の開発や余った電力を有効活用できる送電網の整備などもあわせて進めていく必要があります。

高性能の蓄電池の開発や余った電力を有効活用できる送電網の整備などもあわせて進めていく必要があります。

原子力発電の位置づけも焦点

こうした中、今回の見直しでは原子力発電の位置づけの議論も避けて通ることはできません。

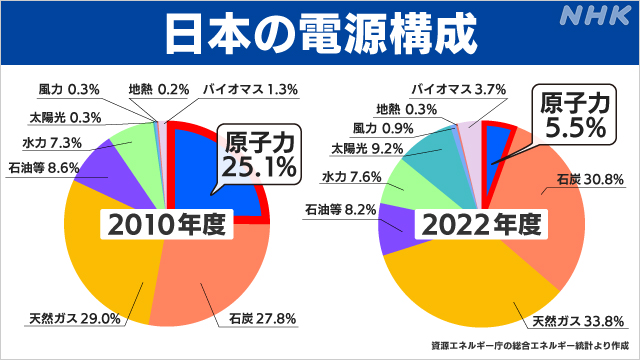

再生可能エネルギーとあわせて脱炭素電力とされる原子力ですが、日本では福島第一原発の事故以来、電源構成に占める比率は大きく低下しています。

再生可能エネルギーとあわせて脱炭素電力とされる原子力ですが、日本では福島第一原発の事故以来、電源構成に占める比率は大きく低下しています。

事故が起きる直前は25%を占めていた原子力発電の割合は2022年度の時点で5%あまり。

政府は安全性を最優先に2030年度に20%~22%とする計画ですが、達成するには原発の再稼働をさらに進めていく必要があります。

しかし、政府が再稼働を目指す新潟県の東京電力柏崎刈羽原発ではテロ対策上の重大な不備など不祥事が相次ぎ、新潟県では東電に対する根強い不信感があります。

さらにことし1月の能登半島地震を受けて、住民の避難対策への懸念も強まっています。

政府は去年2月、エネルギー価格の上昇などを受けて、原子力発電を最大限活用する方針へと転換。

廃炉となる原発の建て替えを念頭に次世代型の原子炉の開発と建設を進めるとしたほか、これまで想定していなかった原発の新設や増設も検討することになりました。

こうした方針が今回の計画の見直しにどう反映されるかも大きな焦点です。

政府は安全性を最優先に2030年度に20%~22%とする計画ですが、達成するには原発の再稼働をさらに進めていく必要があります。

しかし、政府が再稼働を目指す新潟県の東京電力柏崎刈羽原発ではテロ対策上の重大な不備など不祥事が相次ぎ、新潟県では東電に対する根強い不信感があります。

さらにことし1月の能登半島地震を受けて、住民の避難対策への懸念も強まっています。

政府は去年2月、エネルギー価格の上昇などを受けて、原子力発電を最大限活用する方針へと転換。

廃炉となる原発の建て替えを念頭に次世代型の原子炉の開発と建設を進めるとしたほか、これまで想定していなかった原発の新設や増設も検討することになりました。

こうした方針が今回の計画の見直しにどう反映されるかも大きな焦点です。

暮らしに不可欠の電気、一人一人の問題として

原油や天然ガスなどの化石燃料を海外に依存する日本。

資源価格の高止まりや円安が重なり、その輸入額は去年1年間(2023年)で約26兆円にのぼりました。

日本が自動車や半導体製造装置などの輸出で稼いだ約29兆円に迫り、日本の貿易収支を悪化させる大きな要因となっていて、こうした日本の経済構造の変革は待ったなしです。

資源価格の高止まりや円安が重なり、その輸入額は去年1年間(2023年)で約26兆円にのぼりました。

日本が自動車や半導体製造装置などの輸出で稼いだ約29兆円に迫り、日本の貿易収支を悪化させる大きな要因となっていて、こうした日本の経済構造の変革は待ったなしです。

一方、その変革に不可欠な再生可能エネルギーの導入拡大には技術やコストの課題がつきまといます。

政府が脱炭素の現実解として活用を目指す原子力発電にもさまざまな課題があり、とくに安全性の確保という妥協が許されない問題では、それを担う政府や電力会社の覚悟が問われています。

さらには生成AIなど次々と登場する新技術が将来の電力需要にどう影響するかを見通すのは容易ではありません。

そうした中で、脱炭素、エネルギーの安定供給、経済成長を達成できる道筋をどう考えていくか。

政府が脱炭素の現実解として活用を目指す原子力発電にもさまざまな課題があり、とくに安全性の確保という妥協が許されない問題では、それを担う政府や電力会社の覚悟が問われています。

さらには生成AIなど次々と登場する新技術が将来の電力需要にどう影響するかを見通すのは容易ではありません。

そうした中で、脱炭素、エネルギーの安定供給、経済成長を達成できる道筋をどう考えていくか。

私たちの暮らしはもちろん、日本の将来を左右するだけに、一人一人が自分自身の問題として考え、議論の行方を検証していくことが重要です。

(5月15日「ニュース7」などで放送)

(5月15日「ニュース7」などで放送)

経済部記者

佐々木 悠介

2014年入局

静岡局を経て現所属

経済産業省を担当

佐々木 悠介

2014年入局

静岡局を経て現所属

経済産業省を担当

経済部記者

小野 志周

2016年入局

大阪局 岡山局を経て現所属

経済産業省を担当

小野 志周

2016年入局

大阪局 岡山局を経て現所属

経済産業省を担当