月面への着陸に挑戦した無人探査機「SLIM」について、JAXAは午前2時すぎから会見を開き、「着陸には成功した」と発表しました。

この中で、JAXA宇宙科学研究所の國中均所長は「私どもとしましてはソフトランディングには成功したと考えている。その理由は、探査機が正常にテレメーターを地球に送信していて、搭載機器がおおむね健全に動いているということを意味している。高度10キロから降りたので、うまくいっていないのであれば高速で激突していたはずだ。そうなれば探査機の機能はすべて失われていたはずだが、着陸後もデータが地球に送り届けられているということは、当初の目的としていたソフトランディングに成功した証左だと考えている」と述べました。

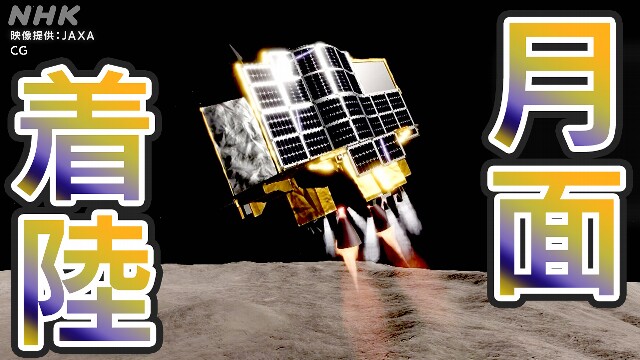

JAXA探査機「月面着陸に成功」太陽電池は機能せず【詳しく】

月面への着陸に挑戦した無人探査機「SLIM」について、JAXA=宇宙航空研究開発機構は20日未明に、「着陸に成功した」と発表しました。

ただし、搭載した太陽電池からの発電ができていないということで、目的としていた精度の高い着陸が達成できたかどうかについてデータを優先的に確認するとしています。

月面着陸に成功したのは日本では初めてで、世界でも旧ソビエト、アメリカ、中国、インドに続いて5か国目となりました。

目次

-

20日 2:20ごろ

注目

20日 2:20ごろ

- 注目

JAXA会見「月面着陸には成功した」

バッテリー電力「数時間もつ」

会見で、太陽電池が電力を発生せず、バッテリーを使っている状況について、「いまのところは数時間、バッテリーの電力がもつであろうと考えている。バッテリー電力を温存するために、ヒーターの電力を切るなどの延命作業を実施している。ピンポイント着陸のためのナビゲーションのデータをSLIMが正確に取っていれば、どのような軌道を描いて探査機が降りていったのかをあとで再現できるので、優先的に取得しようと考えている」と説明しました。

搭載した太陽電池からの発電ができていないということで、JAXAは当初予定していた姿勢とはちがう姿勢で着陸していることなどが考えられるとしています。

2つの小型ロボット「正常に分離」

また、搭載していたLEV-1とLEV-2の2つの小型ロボットについては「月の上空でホバリングしている最中に、LEV-1が分離できたものとみている。分離されると自動的に電波を送るが、その電波の受信に成功している。なので、LEV-1、およびLEV-2は正常に分離できたと考えている」と説明しました。

電力が供給されなくても大丈夫?【記者解説】

太陽電池が発電できていないということですが、何が起きたのでしょうか。 今回の計画ではどのような成果を期待しているのでしょうか。科学文化部の平田瑞季記者の解説です。

(動画 2分28秒 データ放送ではご覧になれません)

NASA長官 SNSで祝福の気持ち伝える

NASA=アメリカ航空宇宙局のネルソン長官は「史上5か国目となる月への着陸成功、おめでとうございます。われわれは宇宙における両国のパートナーシップとアルテミス計画での継続した協力関係を大切に考えています」とSNSで発信し、祝福の気持ちを伝えています。

惑星科学の専門家「大きな階段を1歩あがった」

惑星科学が専門で、月開発に関する著書もある寺薗淳也さんは「SLIMが目指していたミッションを達成できたという点で見事な成果だ。太陽電池が動いていないことは心配だが、今後、回復する可能性に期待したい」と話していました。

その上で、「月面に着陸をすることは宇宙探査を行う上で欠かせないステップで、日本はそれをいままで成功できずにいたが、大きな階段を1歩あがったという点で素直に評価していい思う」と話していました。

一方で、「着陸しただけではほかの国のミッションと比べて差がつけられない。今後は日本が定期的に月に着陸できるようになり、アメリカなど月探査を進める国々に影響を与えるようになる必要がある。今回、何ができ、何ができなかったか、反省点をまとめていくべきだ」と指摘していました。

高市科学技術相「宇宙探査分野の研究開発が前に進むこと期待」

宇宙政策を担当する高市科学技術担当大臣は談話を発表し、「太陽電池が電力を発生していない状況であるため、JAXAは引き続き、状況の確認やデータの取得と解析を進めており、推移を見守りたい。SLIMの月面着陸はアルテミス計画への参画や、火星をはじめとする天体への探査を進める上で大きな意義を持つ。今回の挑戦をさらに次の目標につなげ、宇宙探査分野の研究開発が前に進むことを期待したい」としています。

盛山文科相「推移を見守りたい」

盛山文部科学大臣は談話を発表し、「本日、JAXAの小型月着陸実証機SLIMが月面へ着陸した。着陸後の通信は確立しているが、太陽電池が電力を発生していない状況と聞いている。SLIMは去年9月の打ち上げ以降、重要な過程をクリアしつつ、月周回軌道に到達して、本日の着陸に至った。JAXAからは引き続き、状況の確認や詳細な解析を進めるとの報告を受けており、推移を見守りたい」としています。

岸田首相「これまでの努力に敬意」

岸田総理大臣は旧ツイッターの「X」に、「太陽電池が発電しておらず、詳細な解析が必要とのことだが、月面着陸に至ったことは大変喜ばしいニュースだ。これまでの努力に敬意を申し上げ、更なる挑戦を引き続き後押ししていく」と投稿しました。

《着陸確認までのタイムライン》

20日 2:15ごろ

JAXA「月面着陸を確認」太陽電池機能せず

会見でJAXAは無人探査機「SLIM」が月面へ着陸したことを確認したものの、搭載している太陽電池が電力を発生していないことを明らかにしました。

20日 1:55

JAXA 午前2時10分から記者会見へ

「SLIM」が月面への着陸に成功したかどうかについて、JAXAは午前2時10分から会見を開くと発表しました。

20日 1:15

JAXA担当者「まだ状況確認中」

着陸予定時刻から1時間近くが過ぎましたが、神奈川県相模原市のJAXA宇宙科学研究所に設けられたプレスセンターでは、JAXAの担当者が「まだ現場でも状況確認中とのことで、少々お待ちください」と説明していました。

20日 1:10

小型ロボットのチーム「運用を継続しています」と投稿

「SLIM」に搭載された月面探査用の小型ロボット「LEVー1」(レブ・ワン)のプロジェクトチームは、旧ツイッター、Xの公式アカウントで、「LEVー1は運用を継続しています」と投稿しています。

20日 0:30

JAXA担当者「着陸の成否判断するため 少しお待ちください」

神奈川県相模原市のJAXA宇宙科学研究所に設けられたプレスセンターではJAXAの担当者が「配信されていない情報も含めて総合的に着陸の成否を判断し発表するため、少しお待ちください」と説明していました。

20日 0:28

和歌山大学の教授「探査機との通信に成功」

和歌山大学では、学内にある直径12メートルのパラボラアンテナで、「SLIM」に搭載された月面探査用の小型ロボットとの通信を計画していました。

着陸の予定時間からしばらくたった午前0時28分ごろ、通信の状況を表示するコンピューターの画面に、月面にある探査機からの電波を受信していることを示す信号があらわれました。

和歌山大学の秋山演亮教授は「探査機との通信に成功した」と話した上で、「信号がきちんと受信できていることを踏まえると、着陸に成功したのではないか」と話していました。

また、東京・品川区では、「SLIM」からの信号の受信に挑戦している女性グループ「コスモ女子」のメンバーもJAXAの中継を緊張した様子で見守りました。

午前0時半の時点で自前のアンテナでは信号を受信できていませんが、同じく受信を試みている和歌山大学が受信に成功したという情報を受けて、拍手で喜んでいました。

20日 0:25

JAXA担当者「通信ができている状態だと思われる」

神奈川県相模原市のJAXA宇宙科学研究所に設けられたプレスセンターではJAXAの担当者が「探査機は安定して地球との通信ができている状態だと思われる」と説明していました。

20日 0:20ごろ

高度0メートルに 月面着陸成功か確認進める

JAXAが公開している「SLIM」の状態を示すデータでは、午前0時20分ごろ、高度が0メートルに位置していると表示されました。JAXAは月面への着陸に成功したかどうか確認を進めています。

20日 0:00ごろ

月面着陸へ 降下開始

JAXAによりますと、午前0時ごろ、「SLIM」は月面着陸に向けて、高度およそ15キロから降下を開始したということです。

月の重力があるため、降下を始めると上昇するなどのやり直しは難しく、「一発勝負」となります。

19日 23:40

JR淵野辺駅 大型スクリーン前に大勢の人

特設会場が設置されている神奈川県相模原市のJR淵野辺駅では、大勢の人たちが月面着陸の瞬間を見届けようと集まりました。

東京 町田市の50代の男性は「きょうはSLIMの着陸を最後まで見届けます。屋外ですが寒さはまったく気になりません。ピンポイント着陸に絶対成功してくれると信じています」と期待を込めていました。

また、宇宙関連のイベントへの参加は初めてだという相模原市の30代の女性は「地元にJAXAがあることを誇りに思っています。スリムの開発から打ち上げ、そして月に到達するまで、ものすごい長い年月がかかっていることを知り、なんとか成功してほしいと願っています」と話していました。

19日 23:30

「コスモ女子」月面着陸 見守る

東京・品川区では宇宙に関心のある女性が中心のグループ「コスモ女子」の中で、アマチュア無線を楽しむメンバー7人が「SLIM」の月面着陸を見守ろうと集まりました。今夜は活動拠点があるビルの屋上に設置したアンテナで「SLIM」や、搭載されたロボットから送られる信号の受信に挑戦します。

メンバーの塔本愛さんは「受信の成功と日本初の月面着陸の成功、ダブルの成功をみんなで喜びたいです」と話していました。

19日 22:40

着陸前 最後の軌道変更を確認

JAXAによりますと、午後10時40分ごろ、「SLIM」が着陸前の最後となる軌道変更を終えたことを確認したということです。

これから着陸に向けた降下を始める高度およそ15キロの地点まで月面に近づく予定です。

19日 21:45

プレスセンターが開場

神奈川県相模原市のJAXA宇宙科学研究所には、無人探査機「SLIM」の運用状況を知らせるプレスセンターが設けられ、開場しました。

開場と同時に大勢の報道関係者が建物に入り、受付などを行いました。

《月面着陸の流れは》

JAXAの無人探査機「SLIM」は去年9月に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、4か月ほどかけておよそ38万キロ離れた月に向かって飛行を続けてきました。

「SLIM」は現在、月を周回する軌道を飛行していますが、19日午後10時40分ごろに軌道を変更したあと、日付が変わった20日午前0時ごろから降下を開始し、およそ20分後に月面に着陸する計画です。

今回、「SLIM」は着陸予定地点と着陸した場所との距離の誤差を100メートル以内にとどめる「ピンポイント」での着陸を目指していて、これまでの各国の探査機では誤差が数キロ単位だったことから、はるかに高い精度となります。

月をめぐっては、アメリカが主導して、アポロ計画以来半世紀ぶりに人類を月面に着陸させる「アルテミス計画」が進められているほか、民間でも着陸船の打ち上げが行われるなど国際競争が激しくなっていて、今回、日本が高い精度での月面着陸を成功させ、存在感を示せるか注目されます。

【関連記事】着陸方法やミッションは?こちらで詳しく

“長くて短い20分に”

「SLIM」が月面着陸に挑むことについて、JAXA=宇宙航空研究開発機構の開発責任者、坂井真一郎プロジェクトマネージャに聞きました。

月には大気がほとんどないことから、着地の衝撃を和らげるには、ガスを噴射し、速度を落とす必要があるなど、着陸が難しいとされています。さらに坂井プロジェクトマネージャは、小惑星などと比べて大きな重力があり、引き寄せられるため、一度降下を始めるとやり直しが難しいと説明しました。

その上で、「これまでもシミュレーションするなどし、考え尽くしているが、本当に見落としはないのか今でも考える。着陸までの最後20分はわれわれにとっては長くて短い20分になると思う」と話しました。

「SLIM」は当初の計画から今回の着陸挑戦までおよそ20年かかり、途中、搭載するロケットが小型ロケット「イプシロン」から大型ロケット「H2A」に変わるなど計画の変更も余儀なくされました。

これまでの開発を振り返り、「ロケットが変わることに伴って、「SLIM」の見直しが必要になるなど検討に時間がかかり、前に進んでいるような気がしなかったこともあったが、技術的な課題を1つ1つ乗り越えてここまでたどり着いた」とした上で、「SLIMで実証する『ピンポイント』での着陸はこれから月や天体の探査で、かならず必要になる技術だと感じている。各国が月に向かうなかで成功させ、日本やJAXAとしてこの技術を確立することがわれわれの使命だ。色々な人の思いを月まで届けてほしい」と期待を語りました。

着陸後に月面撮影も

「SLIM」には2つの小型ロボットも搭載されていて、着陸直前に分離された後、それぞれ搭載されている広角カメラを使って月面を撮影することにしています。

そのうちの1つ、高さおよそ30センチの「LEV-1」は、バネを使って月面を飛びはねながら自律的に動きまわり、搭載されたカメラで「SLIM」や月面の様子などを撮影するほか、搭載されている加速度計などで、分離されるまでの「SLIM」のデータも記録し、送信する計画です。

玩具メーカーなどがJAXAと共同開発した「LEV-2」は直径およそ8センチ、重さ250グラムほどのボールのような形をした小型で軽量なロボットで、「SORAーQ」とも呼ばれています。

着陸後、機体を両側に開いて変形して移動し、前後に搭載された2台のカメラで「SLIM」や月面を撮影する予定で、データは「LEV-1」を経由して地球に送られます。

“曲げられる”太陽電池や新開発のレンズも搭載

「SLIM」には大阪の大手電機メーカーが開発した宇宙用の太陽電池が搭載されていて、通信のほか着陸時のシステム制御などに必要な電力の発電を担っています。

会社によりますと、この太陽電池には特殊なフィルムが使われていて、従来のガラス製のタイプと異なり、厚さが0.25ミリメートルと極めて薄く、機体の形に合わせて曲げられるのが特徴です。会社ではおよそ60年にわたり宇宙用の太陽電池の開発を続けていて、今回のプロジェクトをきっかけにさらに、宇宙向けの展開を進めていきたい考えです。

また長野県諏訪市の光学機器メーカーは、無人探査機「SLIM」に搭載されるカメラのレンズを6年かけて開発しました。

新たに開発されたレンズは、目標地点との誤差を100メートル以内にとどめるピンポイントでの着陸を行う上で欠かせないカメラや、反射光から月の組成を調べるためのカメラに使われています。最大の特徴は耐久性で、真空状態や月面着陸の振動などの影響を受けないようにしているほか、宇宙空間の放射線に長時間さらされてもレンズが変色しないため、高精度で、高精細の映像を捉えられるということです。

このほか、これまでの実験で蓄積してきた10年間分のデータをもとに、反射した光の波長から鉱物を調べる10種類の特殊なフィルターも開発しました。