わたしが生徒に教えられなかったこと 14人が亡くなった学校で

「このことを教えておけばよかった」

一生後悔が残る授業があるなんて、長い教師人生の中、その日まで思いもしなかった。

その授業の後に、わたしは14人の生徒を失った。

後悔を背負ったまま、12年間、走り続けてきた。

そしてこの春、定年退職する。

一生後悔が残る授業があるなんて、長い教師人生の中、その日まで思いもしなかった。

その授業の後に、わたしは14人の生徒を失った。

後悔を背負ったまま、12年間、走り続けてきた。

そしてこの春、定年退職する。

3月11日は卒業式だった

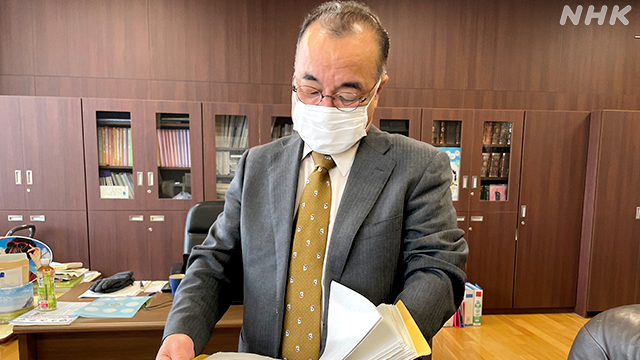

宮城県名取市の小中一貫校、閖上小中学校の校長、八森伸さん。当時、この学校の前身の閖上中学校で教務主任をしていた。

12年前の3月11日のことを振り返る。

12年前の3月11日のことを振り返る。

その日は、卒業式だった。

生徒が下校したあと、わたしは体育館で片づけをしていた。

そのとき、経験したことのないような、長く、激しい揺れに襲われる。

校庭で住民の避難誘導を行っていると、海の方角から黒い砂嵐が見えた。

人が走って、学校に向かってくる。

わたしも近くのおばあさんの手を引いて、校舎の階段を上った。

途中、校舎に何かがぶつかる音がした。

東日本大震災の津波だった。

生徒が下校したあと、わたしは体育館で片づけをしていた。

そのとき、経験したことのないような、長く、激しい揺れに襲われる。

校庭で住民の避難誘導を行っていると、海の方角から黒い砂嵐が見えた。

人が走って、学校に向かってくる。

わたしも近くのおばあさんの手を引いて、校舎の階段を上った。

途中、校舎に何かがぶつかる音がした。

東日本大震災の津波だった。

生徒が避難してこない

校舎に避難した住民は、およそ850人。

1階が水や泥に覆われる中、身を寄せ合って一晩を明かした。

1階が水や泥に覆われる中、身を寄せ合って一晩を明かした。

わたしは、職員室で、避難してきた人の名簿を作っていく。

当時の全校生徒はおよそ150人いた。

この学校には、20人ほどしか避難していない。

ほかの子たちは大丈夫だろうか。

ちゃんと避難してくれていればいいが…。

当時の全校生徒はおよそ150人いた。

この学校には、20人ほどしか避難していない。

ほかの子たちは大丈夫だろうか。

ちゃんと避難してくれていればいいが…。

遺体安置所に通う日々

しかし、すぐに現実を突きつけられる。

2年生の男子生徒が亡くなったと、連絡があった。

生徒のフォローは担任の先生に任せ、わたしは遺体安置所に通った。

2年生の男子生徒が亡くなったと、連絡があった。

生徒のフォローは担任の先生に任せ、わたしは遺体安置所に通った。

見つかっていない生徒が、そこにいるかもしれないからだ。

教え子だった警察官もいる中、「中学生はいたか」と尋ねる毎日。

1人、また1人と見つかっていく。

実は、今もこのころの自分の感情をうまく思い出せないでいる。

生徒の遺体にも対面したが、なぜか涙が出てこなかった。

教師として、これ以上悲しいことはない。

そして、悲しいと思っているはずなのに…。

遺体安置所では、子どもを探す保護者と会うこともあった。

毎日探しにきて「まだ見つからないの」と話す生徒のお母さんには、返す言葉が見つからなかった。

子どもが見つかって泣きじゃくる生徒の家族もいる。

一番悲しんでいる人のそばで、自分が悲しいという感情を出してはいけないと思ったのだろうか。

ただ、「わたしがやらなければいけない」という使命感で遺体安置所に通っていた。

少し休んだらと心配してくれる人もいたけれど、全く疲れを感じなかった。

最後の子は2か月近くたって、DNA鑑定で見つかった。

私たちは、14人の大切な生徒の命を失った。

教え子だった警察官もいる中、「中学生はいたか」と尋ねる毎日。

1人、また1人と見つかっていく。

実は、今もこのころの自分の感情をうまく思い出せないでいる。

生徒の遺体にも対面したが、なぜか涙が出てこなかった。

教師として、これ以上悲しいことはない。

そして、悲しいと思っているはずなのに…。

遺体安置所では、子どもを探す保護者と会うこともあった。

毎日探しにきて「まだ見つからないの」と話す生徒のお母さんには、返す言葉が見つからなかった。

子どもが見つかって泣きじゃくる生徒の家族もいる。

一番悲しんでいる人のそばで、自分が悲しいという感情を出してはいけないと思ったのだろうか。

ただ、「わたしがやらなければいけない」という使命感で遺体安置所に通っていた。

少し休んだらと心配してくれる人もいたけれど、全く疲れを感じなかった。

最後の子は2か月近くたって、DNA鑑定で見つかった。

私たちは、14人の大切な生徒の命を失った。

閖上中学校では14人が亡くなり、宮城県内で最も多くの犠牲者が出た中学校となりました。亡くなったのは、卒業式を終えたばかりの3年生3人に加え、2年生7人、1年生4人。いずれも生徒が学校から帰宅した後の被害でした。

生徒に教えられなかったこと

わたしは、ずっと後悔していることがある。

3月9日、震災発生の2日前のことだ。

当時、教えていた教科は理科。

1年生の授業のテーマは「地震」だった。

3月9日、震災発生の2日前のことだ。

当時、教えていた教科は理科。

1年生の授業のテーマは「地震」だった。

そこでわたしは、教科書のとおりに教えてしまった。

この授業では、地震が起きると、津波が発生する可能性があることを伝えなかった。

こんなに海の近くにある学校なのに。

学校は、避難場所にもなっていたのに。

「大きな地震が起きたら、この学校に逃げてくれ」

このひと言が言えていたら、助かった命があったかもしれない。

亡くなった生徒1人、1人に生きたい未来があっただろう。

今でも、このときのことを悔やみ続けている。

この授業では、地震が起きると、津波が発生する可能性があることを伝えなかった。

こんなに海の近くにある学校なのに。

学校は、避難場所にもなっていたのに。

「大きな地震が起きたら、この学校に逃げてくれ」

このひと言が言えていたら、助かった命があったかもしれない。

亡くなった生徒1人、1人に生きたい未来があっただろう。

今でも、このときのことを悔やみ続けている。

14人への思い

わたしが、時間を見つけては訪れる場所がある。

生徒14人の慰霊碑だ。

前まで来ると、刻まれた子どもたちの名前をひとつずつなでる。

生徒14人の慰霊碑だ。

前まで来ると、刻まれた子どもたちの名前をひとつずつなでる。

「この子は剣道部で、試合に防具を忘れて相手校に借りて試合したことがあった。俺『なにやっているんだ』と叱りながら笑ってしまった」

「この子は明るい子で、女の子なのに足を広げて授業受けていたのを注意したっけ」

「この子は震災から数日後、高校の合格発表があって合格していたのに」

「この子のお父さんは家族をみんな亡くした。あれから元気にしているかな」

「この子は明るい子で、女の子なのに足を広げて授業受けていたのを注意したっけ」

「この子は震災から数日後、高校の合格発表があって合格していたのに」

「この子のお父さんは家族をみんな亡くした。あれから元気にしているかな」

思い浮かべるのは亡くなった生徒との日常。

そして、生徒の家族の顔。

この12年、忘れることはなかった。

この先も、決して忘れないだろう。

そして、生徒の家族の顔。

この12年、忘れることはなかった。

この先も、決して忘れないだろう。

力を入れた防災教育

震災のあともわたしは、閖上の子どもたちに関わってきた。

2015年から仮設校舎となった閖上中学校の教頭を務め、2018年には、小中一貫校として開校された閖上小中学校の校長になった。

学校づくりで一番大切にしたかったのは防災教育だ。

ただ、被災地の学校としては神経を使うものだった。

生徒の中には、地震や津波を経験し大切な人を亡くした人もいる。

震災のことを生々しく思い出させてしまうのではと、津波の映像を控えた時期もあった。

2015年から仮設校舎となった閖上中学校の教頭を務め、2018年には、小中一貫校として開校された閖上小中学校の校長になった。

学校づくりで一番大切にしたかったのは防災教育だ。

ただ、被災地の学校としては神経を使うものだった。

生徒の中には、地震や津波を経験し大切な人を亡くした人もいる。

震災のことを生々しく思い出させてしまうのではと、津波の映像を控えた時期もあった。

しかし、復興工事で新しい街となった閖上地区には、震災当時は住んでいなかった家族連れなどが移り住んでいる。

毎年、震災後に生まれた子どもたちが入学してくる。

子どもたちがもしもの時に、自分の命を守れるように。

わたしは、いくつか新しい取り組みを始めた。

毎年、震災後に生まれた子どもたちが入学してくる。

子どもたちがもしもの時に、自分の命を守れるように。

わたしは、いくつか新しい取り組みを始めた。

自分の命を守れる子どもに

2018年に始めたのが、海辺に遠足に行くことだ。

閖上が海の近くにあることを、肌で実感してもらいたいと思った。

授業では、徐々に震災当時の映像も使い始めた。

学校がある地域で何があったのか、目を背けず伝えるようにした。

閖上が海の近くにあることを、肌で実感してもらいたいと思った。

授業では、徐々に震災当時の映像も使い始めた。

学校がある地域で何があったのか、目を背けず伝えるようにした。

最も大切なのが、いざという時、具体的にどのように行動するかだ。

毎月の防災学習の日、地震だけでなく火災や豪雨など災害に合わせた避難経路の確認をする。

そして、地域の人たちと一緒に行う避難訓練。

中学校ではあまり行われない災害時の引き渡し訓練も行っている。

学校にいるときは、先生が守る。

家にいるときは、お父さんやお母さんが守ってくれる。

でも、1人でいるとき、友達と遊んでいるときは、自分で判断しなければならない。

その時、正しい判断ができるように。

「自分の命は自分で守れる子どもになってほしい」

震災のときの後悔から、それだけは、伝わっていてほしいと願う。

毎月の防災学習の日、地震だけでなく火災や豪雨など災害に合わせた避難経路の確認をする。

そして、地域の人たちと一緒に行う避難訓練。

中学校ではあまり行われない災害時の引き渡し訓練も行っている。

学校にいるときは、先生が守る。

家にいるときは、お父さんやお母さんが守ってくれる。

でも、1人でいるとき、友達と遊んでいるときは、自分で判断しなければならない。

その時、正しい判断ができるように。

「自分の命は自分で守れる子どもになってほしい」

震災のときの後悔から、それだけは、伝わっていてほしいと願う。

けれどわたしも年をとり、60歳になった。

今月で、定年退職を迎える。

今月で、定年退職を迎える。

“最後のスピーチ”

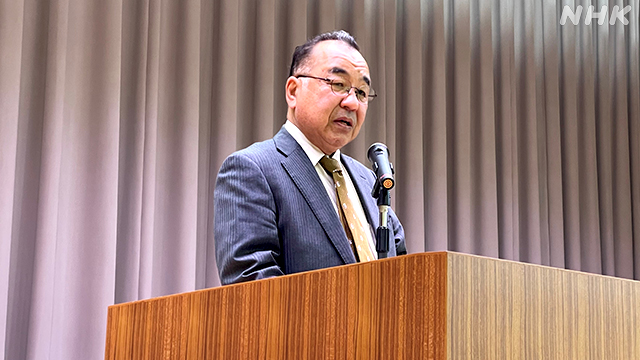

3月10日、全校生徒を集めた集会で震災の話をすることにした。

伝えたい思いを原稿にして、臨んだ。

全校生徒の前で震災の話をする最後の機会だ。

伝えたい思いを原稿にして、臨んだ。

全校生徒の前で震災の話をする最後の機会だ。

「東日本大震災で、閖上は大きな被害を受けました。閖上中学校で14人の生徒が亡くなりました。当日は卒業式で、中学校3年生は午前中に卒業したばかりでした。未来があった人たちです。夢を叶え、大人になろうとしていた人たちです。公立高校の入試がすでに終わっていたので、震災後に合格発表で合格した人もいました。自分が合格したことを分からないまま、亡くなりました。そんな悲しいことがありました。

だから、この被災した閖上の学校にいるみんなには、ずっと生きていてほしいと思います。そのために、自分の命を自分で守る力をつけてください。閖上で起こったことを伝えてください。伝えていけば、大きい地震があったときにみんな避難します。

校長先生はもう、あまり伝える時間がありません。若い皆さんが何十年も伝えてほしいと思います。命を大切にしてください。周りの人を大切にしてください。相手の命を考えられる人になってください。

そして、みんなに、幸せに生きていってほしいと願っています」

だから、この被災した閖上の学校にいるみんなには、ずっと生きていてほしいと思います。そのために、自分の命を自分で守る力をつけてください。閖上で起こったことを伝えてください。伝えていけば、大きい地震があったときにみんな避難します。

校長先生はもう、あまり伝える時間がありません。若い皆さんが何十年も伝えてほしいと思います。命を大切にしてください。周りの人を大切にしてください。相手の命を考えられる人になってください。

そして、みんなに、幸せに生きていってほしいと願っています」

生徒たちに伝えたかったことを、10分のスピーチに込めた。

ことしの3月11日に

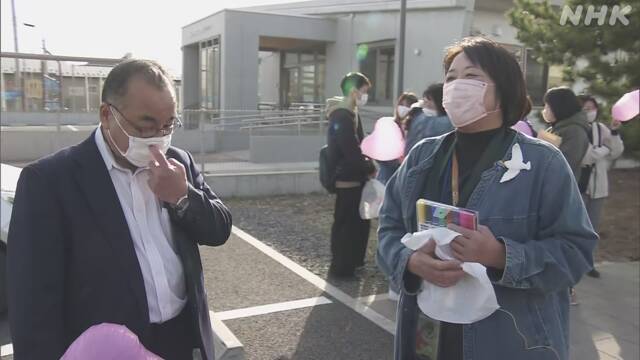

翌日、震災発生から12年の3月11日。

春の陽気に加え、閖上は快晴だった。

抜けるような青空のもと、わたしは毎年過ごしている慰霊碑の前にいた。

春の陽気に加え、閖上は快晴だった。

抜けるような青空のもと、わたしは毎年過ごしている慰霊碑の前にいた。

震災当時、閖上中学校にいた先生や生徒、遺族の方たちが集まってきた。

だれもここで待ち合わせたりはしていない。

それでも、ここで過ごそうと集まってきた人たちだ。

だれもここで待ち合わせたりはしていない。

それでも、ここで過ごそうと集まってきた人たちだ。

後悔を背負っていく

「八森先生お疲れさまでした。定年までありがとうございました」

亡くなった生徒のお母さん、丹野祐子さんが声をかけてくれる。

息子の公太さんを亡くした丹野さんは、去年から学校で子どもたちに震災の授業をしてくれている。

亡くなった生徒のお母さん、丹野祐子さんが声をかけてくれる。

息子の公太さんを亡くした丹野さんは、去年から学校で子どもたちに震災の授業をしてくれている。

どこからともなく拍手も起こる。

それでもまだ、実は退職する実感はない。

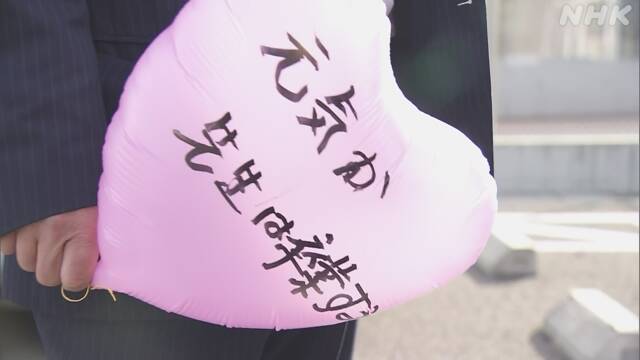

その場で風船に14人へのメッセージを書いた。

「元気か 先生は卒業するよ」

それでもまだ、実は退職する実感はない。

その場で風船に14人へのメッセージを書いた。

「元気か 先生は卒業するよ」

風船は、風に乗って空高く飛んでいった。

思い描いていた教師人生とはだいぶ違ったが、もうすぐ終わりがくる。

亡くなった子どもたちに報告できるものだったかと問われれば、今も「守れなくてごめん」としか言えないけれど。

その後悔だけは、一生、背負い続けていく覚悟だ。

思い描いていた教師人生とはだいぶ違ったが、もうすぐ終わりがくる。

亡くなった子どもたちに報告できるものだったかと問われれば、今も「守れなくてごめん」としか言えないけれど。

その後悔だけは、一生、背負い続けていく覚悟だ。

社会部記者

勝又千重子

2010年入局

仙台局などを経て現所属

東日本大震災の取材を続ける

八森さんとは5年前の開校式で出会う

勝又千重子

2010年入局

仙台局などを経て現所属

東日本大震災の取材を続ける

八森さんとは5年前の開校式で出会う