「復興の地図」から見えた 希望の芽

東日本大震災からまもなく12年。

住宅や道路、それに防災対策などインフラ整備の大半が完了しました。

しかし、人口減少という厳しい現実に直面しています。

「被災地の現在地」を調べるために、NHKではデータをもとに「復興の地図」を作成し、分析しました。

地図からは、将来を見据えた「希望の芽」も見つかりました。

(「復興の地図」取材班)

住宅や道路、それに防災対策などインフラ整備の大半が完了しました。

しかし、人口減少という厳しい現実に直面しています。

「被災地の現在地」を調べるために、NHKではデータをもとに「復興の地図」を作成し、分析しました。

地図からは、将来を見据えた「希望の芽」も見つかりました。

(「復興の地図」取材班)

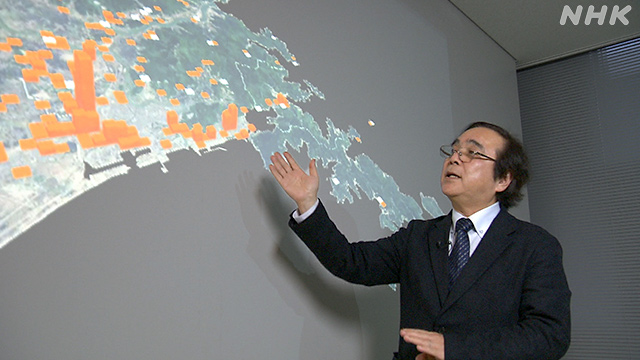

「復興の地図」とは?

被災地で何が起きているのか。

その実態を知るため、私たちが今回注目したのが「国勢調査」です。

国内に住んでいる人や世帯を対象に5年に一度行われるもので、国の最も重要な統計調査です。

データには、人口だけでなく、年齢や職業など幅広い内容が盛り込まれています。

こうしたデータをもとに「被災地の現在地」を分析しました。

それを可視化したものが「復興の地図」です。

その実態を知るため、私たちが今回注目したのが「国勢調査」です。

国内に住んでいる人や世帯を対象に5年に一度行われるもので、国の最も重要な統計調査です。

データには、人口だけでなく、年齢や職業など幅広い内容が盛り込まれています。

こうしたデータをもとに「被災地の現在地」を分析しました。

それを可視化したものが「復興の地図」です。

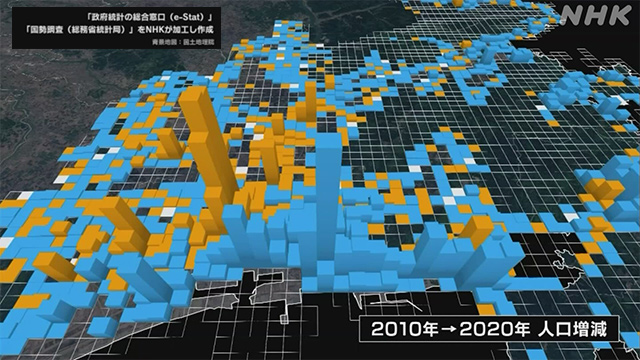

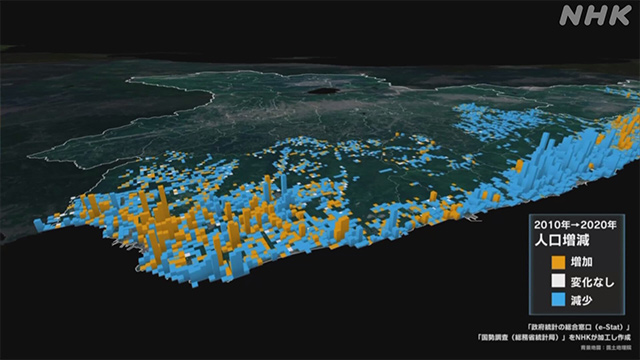

今回は、震災前の2010年と、復興事業のさなかの2015年、それに完了間際の2020年の3つの段階で分析しました。

また、自治体ごとだけではなく、500メートル四方のエリアごとにその変化を細かく可視化しました。

どこでどのような変化が起きているのか、地図上でより具体的にわかります。

また、自治体ごとだけではなく、500メートル四方のエリアごとにその変化を細かく可視化しました。

どこでどのような変化が起きているのか、地図上でより具体的にわかります。

10年間で14万人減少

まずは、最も基本的な“人口”の変化を見てみます。

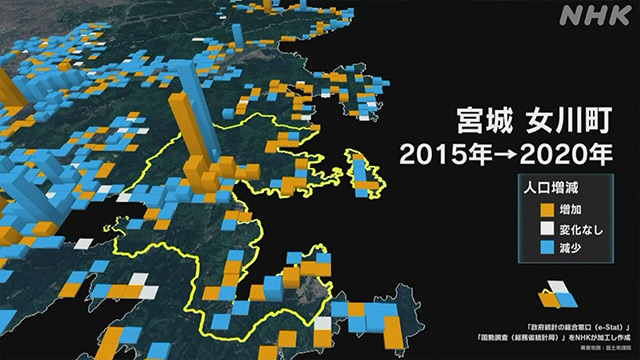

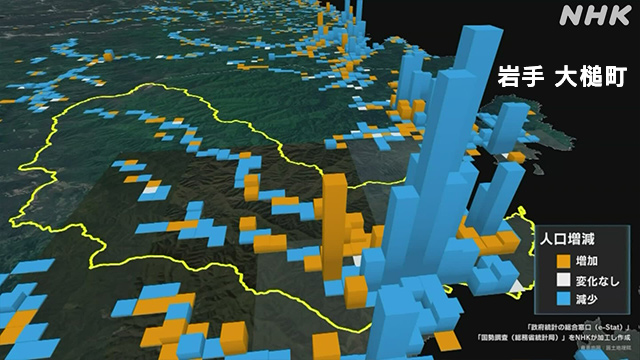

オレンジは増加、青が減少で、棒の高さは増減の大きさを示しています。

オレンジは増加、青が減少で、棒の高さは増減の大きさを示しています。

岩手、宮城、福島の3県のうち、津波や原発事故の大きな被害を受けた沿岸部では、2010年から2020年にかけての10年間で、あわせて約14万人が減少していました。

なぜ減少したのか。

なぜ減少したのか。

止まらない若者の流出なぜ?

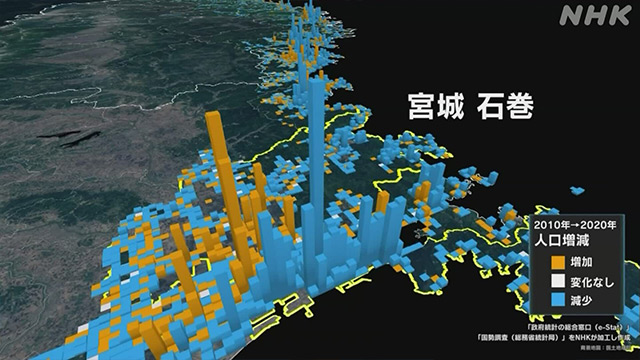

被災した自治体のなかで、最も多い2万人が減少した石巻市です。

津波で家を失った人たちのために市が開発した内陸のエリアで増加が見られる一方で、沿岸部一帯が減少。

津波で家を失った人たちのために市が開発した内陸のエリアで増加が見られる一方で、沿岸部一帯が減少。

災害危険区域に指定され、住宅を建てることができなくなった場所に加え、市役所やJR石巻駅がある中心市街地など広い範囲で青色が目立ちます。

市が開発した内陸部に人が移り住み集中したと見られます。

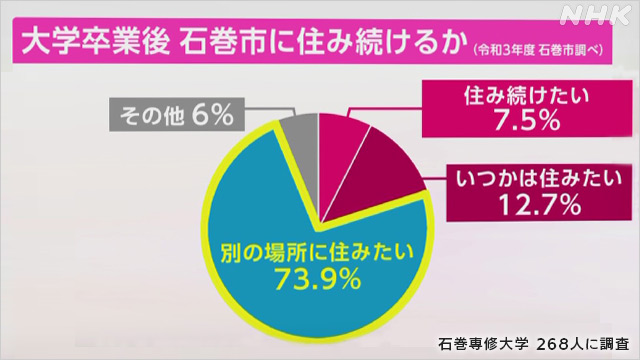

増減を年代別に調べると、20代と30代があわせて8598人減少。

若い世代の減り方が顕著です。

石巻市が昨年度、地元の石巻専修大学に通う学生268人を対象に行った調査では、「卒業後に石巻市に住み続けるか」という質問に対し、「別の場所に住みたい」と回答した人が70%を超えました。

市が開発した内陸部に人が移り住み集中したと見られます。

増減を年代別に調べると、20代と30代があわせて8598人減少。

若い世代の減り方が顕著です。

石巻市が昨年度、地元の石巻専修大学に通う学生268人を対象に行った調査では、「卒業後に石巻市に住み続けるか」という質問に対し、「別の場所に住みたい」と回答した人が70%を超えました。

その理由として最も多かったのが「就職先がない」こと。

今後の地元経済を支える若い世代の流出がさらに進むおそれも出てきています。

今後の地元経済を支える若い世代の流出がさらに進むおそれも出てきています。

石巻専修大学 本田教授

「大学としても地元で就職することの良さを伝えようとしています。しかし、大学で学んだ専門知識を生かせる企業がない、給料や待遇の面で折り合わないと考えて、別の場所で就職を決めるのだと思います」

「大学としても地元で就職することの良さを伝えようとしています。しかし、大学で学んだ専門知識を生かせる企業がない、給料や待遇の面で折り合わないと考えて、別の場所で就職を決めるのだと思います」

震災後、石巻市では復興需要を背景に建設業が伸びる一方で、基幹産業である水産業や水産加工業で回復が遅れるなど地域経済への影響は続いています。

専門家は幅広い業種での雇用が十分生まれていないことが背景にあると指摘しています。

専門家は幅広い業種での雇用が十分生まれていないことが背景にあると指摘しています。

東北学院大学 柳井教授

「甚大な被害を受け、多様な職種の雇用が生まれず、石巻を去って行く人も多かったです。インターネットを使った多様な働き方ができる環境を整えることや、基幹産業である水産業でも、若い人が働きやすい職場環境に変えていくことが、地域の将来にとって、とても重要です」

「甚大な被害を受け、多様な職種の雇用が生まれず、石巻を去って行く人も多かったです。インターネットを使った多様な働き方ができる環境を整えることや、基幹産業である水産業でも、若い人が働きやすい職場環境に変えていくことが、地域の将来にとって、とても重要です」

希望の芽1 “起業するならココ!” 若者が集う 宮城県女川町

震災後、多くの自治体が想定を超える人口減少に直面しましたが、「復興の地図」を詳しく見ていくと変化の兆しも見つかりました。

そのひとつが宮城県女川町です。

2010年から2015年の5年間では人口の37%にあたる3717人が減少した一方、2015年から2020年までの5年間では、96人とわずかに増加していたのです。

そのひとつが宮城県女川町です。

2010年から2015年の5年間では人口の37%にあたる3717人が減少した一方、2015年から2020年までの5年間では、96人とわずかに増加していたのです。

今回分析した中で、このように減少から増加に転じた自治体はわずかでした。

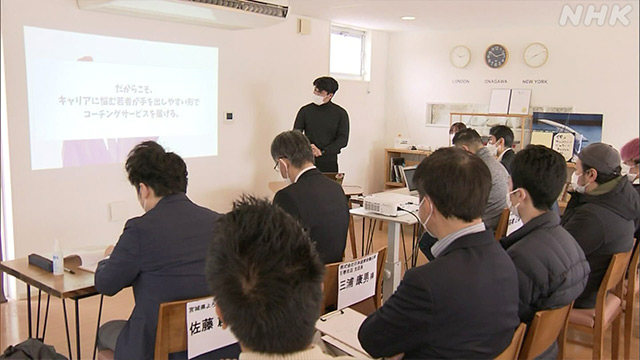

変化を後押ししたのが、町とNPOが始めた取り組みです。

2015年から行っている創業支援プログラム。

3か月間で受講料は3万円。

大手ビジネススクールの講師や地元の金融機関の担当者から、実践的な指導を受けることができます。

変化を後押ししたのが、町とNPOが始めた取り組みです。

2015年から行っている創業支援プログラム。

3か月間で受講料は3万円。

大手ビジネススクールの講師や地元の金融機関の担当者から、実践的な指導を受けることができます。

特徴は、「女川で起業しなくてもかまわない」という点。

まずは町を知ってもらうことを重視しました。

これまでに53人が卒業し、14人が女川町で起業しました。

その1人、原田直信さんは、大阪府出身の32歳。

2021年、女川で子どもの運動教室を立ち上げました。

まずは町を知ってもらうことを重視しました。

これまでに53人が卒業し、14人が女川町で起業しました。

その1人、原田直信さんは、大阪府出身の32歳。

2021年、女川で子どもの運動教室を立ち上げました。

最初は女川で起業することは考えていませんでしたが、町の人たちが親身になって支えてくれたことや、お互いに顔が見える関係性が決め手になったといいます。

原田さん

「本当に町の人たちが力になってくれたり、いろんな人を紹介してくれたり、心強いです。保育所は2か所、小学校は1か所しかないので、子どもたちの変化がよくわかり、見守っていける。スタートの場所として良いと思いました」

「本当に町の人たちが力になってくれたり、いろんな人を紹介してくれたり、心強いです。保育所は2か所、小学校は1か所しかないので、子どもたちの変化がよくわかり、見守っていける。スタートの場所として良いと思いました」

プログラムを支えるNPOの担当者は、起業を支援することで若い人が地域に活躍の場を見つけ、活気が生まれているといいます。

NPO法人アスヘノキボウ 小松理事

「創業は地域にとって必要です。職種の幅、いろんな仕事が地域にあるほうが、若者たちがどんどんやってきます」

「創業は地域にとって必要です。職種の幅、いろんな仕事が地域にあるほうが、若者たちがどんどんやってきます」

希望の芽2 教育は未来への投資 岩手県大槌町

「復興の地図」からは別の兆しも見つかりました。

中心部が大きな被害を受けた岩手県大槌町では、2010年から2015年にかけて3500人以上が、2015年から2020年にかけても750人以上が減少しました。

中心部が大きな被害を受けた岩手県大槌町では、2010年から2015年にかけて3500人以上が、2015年から2020年にかけても750人以上が減少しました。

一方で、産業別のデータを見ていくとある変化がありました。

2015年からの5年間で、教育・学習支援業の就業者が、27人増えていたのです。

子どもの数は減っているのに、教育に関わる人が逆に増えているのはなぜなのか。

そこには、大槌町の独自の教育施策がありました。

8年前、学校の統廃合を進め、すべての小中学校を一貫化しました。

2015年からの5年間で、教育・学習支援業の就業者が、27人増えていたのです。

子どもの数は減っているのに、教育に関わる人が逆に増えているのはなぜなのか。

そこには、大槌町の独自の教育施策がありました。

8年前、学校の統廃合を進め、すべての小中学校を一貫化しました。

切れ目のない教育体制を整えた上で、NPOによる放課後学習などを取り入れ、きめ細やかな学習支援を行っています。

若者を引きつけ、地域で活躍する人材を育てるためです。

若者を引きつけ、地域で活躍する人材を育てるためです。

さらに、町唯一の高校では、4年前から「三陸みらい探究」と題した科目を展開。

生徒ひとりひとりが町の暮らしや仕事、そして人々と密接に関わりながら、町の課題の解決策を考えます。

これまでに生徒たちのアイデアから規格外野菜を使った食品開発などが実現してきました。

高校2年生の遠藤望結さんは「住民同士のつながりづくり」をテーマに活動しています。

「地域食堂」を企画する住民を実際に訪問し、地域の課題を話し合いました。

生徒ひとりひとりが町の暮らしや仕事、そして人々と密接に関わりながら、町の課題の解決策を考えます。

これまでに生徒たちのアイデアから規格外野菜を使った食品開発などが実現してきました。

高校2年生の遠藤望結さんは「住民同士のつながりづくり」をテーマに活動しています。

「地域食堂」を企画する住民を実際に訪問し、地域の課題を話し合いました。

この地域では自治会がなくなり、なんとかして地域のつながりを残したいと考えていました。

遠藤さんは、どうすれば人が集まるか、友人の意見も聞き、アイデアを伝えることにしました。

遠藤さんは、どうすれば人が集まるか、友人の意見も聞き、アイデアを伝えることにしました。

遠藤さん

「こうして地域の人と深く関わっていると、私は必要とされているんだなという気持ちになって、新たな居場所ができたように感じます」

「こうして地域の人と深く関わっていると、私は必要とされているんだなという気持ちになって、新たな居場所ができたように感じます」

こうした取り組みが評判を呼び、町内からの進学率が上がったほか、県外からも生徒が集まるようになりました。今後も取り組みの成果が広がっていくのか、注目されます。

大槌町 菅野さん

「学校生活を通して、『この町で学びがあるぞ』『この町にいると幸せに暮らしていけるぞ』と生徒が感じられるようにすることが、教育ができる役割だと思います」

「学校生活を通して、『この町で学びがあるぞ』『この町にいると幸せに暮らしていけるぞ』と生徒が感じられるようにすることが、教育ができる役割だと思います」

福島では新産業の芽吹きも・・

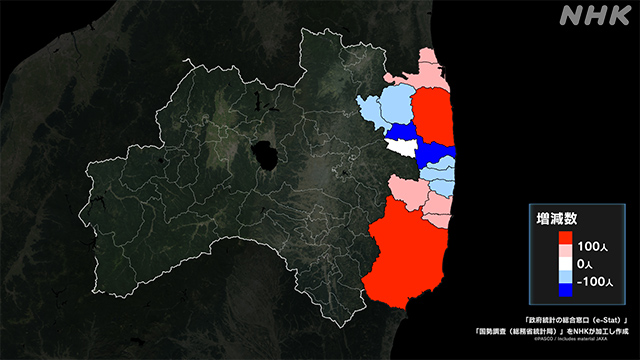

これまで見てきた地域と大きく事情が異なるのが、原発事故で住民が避難を余儀なくされた福島県です。

一部で避難指示が解除され、住民が戻ることができるようになっていますが、いまも立ち入りが厳しく制限される「帰還困難区域」が残っています。

「復興の地図」で見ると、帰還困難区域が設定された自治体で「減少」を示す青色が集中していることがわかります。

一部で避難指示が解除され、住民が戻ることができるようになっていますが、いまも立ち入りが厳しく制限される「帰還困難区域」が残っています。

「復興の地図」で見ると、帰還困難区域が設定された自治体で「減少」を示す青色が集中していることがわかります。

しかし、分析を進めると、ある職業に従事する人たちが増加していることがわかりました。

研究者や技術者です。

沿岸部の複数の自治体で増加を示す赤色となっていたのです。

研究者や技術者です。

沿岸部の複数の自治体で増加を示す赤色となっていたのです。

このうち南相馬市では、2020年までの10年間で100人以上の研究者や技術者が増えていました。

南相馬市に2020年に開所した「福島ロボットテストフィールド」。

福島県が国からの補助金156億円で整備しました。

南相馬市に2020年に開所した「福島ロボットテストフィールド」。

福島県が国からの補助金156億円で整備しました。

火災現場で使われる消火ロボットや、原発の廃炉作業での活用を目指す水中ロボットなど、最先端のロボット開発が進められています。

南相馬市に開発拠点を持つベンチャー企業を訪ねました。

鉄道や道路などで、人に代わって安全に作業を行うロボットを開発しています。

南相馬市に開発拠点を持つベンチャー企業を訪ねました。

鉄道や道路などで、人に代わって安全に作業を行うロボットを開発しています。

実験用の交差点やトンネルなどがそろっていて、ロボットの機能を検証するのに役立つといいます。

会社はこれまでに3人の社員を移住させました。

こうした施設は、国と県が進めるプロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」のもと、沿岸部に57か所設けられ、県外から企業が参入して研究者・技術者の移住が進んでいるとみられています。

新たな住民の増加が進む一方で、もともと住んでいた住民の復興にはつながっていないと指摘する専門家もいます。

福島県の復興について調査を続けている立命館大学の丹波史紀教授です。

会社はこれまでに3人の社員を移住させました。

こうした施設は、国と県が進めるプロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」のもと、沿岸部に57か所設けられ、県外から企業が参入して研究者・技術者の移住が進んでいるとみられています。

新たな住民の増加が進む一方で、もともと住んでいた住民の復興にはつながっていないと指摘する専門家もいます。

福島県の復興について調査を続けている立命館大学の丹波史紀教授です。

丹波教授は原発事故で被災した双葉郡の住民を対象に、震災直後から継続的にアンケートを行っています。

2021年12月に行った直近の調査では、今後の復興に必要な政策について複数回答で尋ねたところ、多くの住民が求めていたのは高齢者施設や医療施設の整備・充実でした。

2021年12月に行った直近の調査では、今後の復興に必要な政策について複数回答で尋ねたところ、多くの住民が求めていたのは高齢者施設や医療施設の整備・充実でした。

「福島イノベーション・コースト構想などによる企業誘致や新産業の育成」と答えた人の割合は3割弱にとどまっていました。

丹波教授はこのプロジェクトを一定程度評価しているものの、住民の思いとはまだ溝があると指摘します。

丹波教授はこのプロジェクトを一定程度評価しているものの、住民の思いとはまだ溝があると指摘します。

立命館大学 丹波教授

「新産業が、自分たちの暮らしを再建させるものに直結するかというと、まだこれが実感として結びついていないというのが実態ではないかと思います。むしろ身近な地域の暮らしを取り戻してほしいという声の方が多かった。地元企業など、もともとあった福島のポテンシャルを再評価し、新しい産業と結びつけていくことが大切だと思います」

「新産業が、自分たちの暮らしを再建させるものに直結するかというと、まだこれが実感として結びついていないというのが実態ではないかと思います。むしろ身近な地域の暮らしを取り戻してほしいという声の方が多かった。地元企業など、もともとあった福島のポテンシャルを再評価し、新しい産業と結びつけていくことが大切だと思います」

まとめ

人口減少に苦しむ被災地は、専門家などが、数十年先の日本を映し出す「課題先進地」とも指摘しています。

それでも「復興の地図」からは、将来を担う若者や、新しい産業を育てようと、一歩を踏み出した人々の姿も見えてきました。

人口減少は、今後、日本全国でさらに深刻化するとみられています。

被災地で見えた兆しは、これからの時代をどう生きていくのかを考えるうえでも重要なヒントになると感じました。

復興の地図から地方再生のヒントを探す「NHKスペシャル 震災12年 復興の地図 ~“希望の芽”を探して~」は、3月12日午後9時から詳しくお伝えします。

それでも「復興の地図」からは、将来を担う若者や、新しい産業を育てようと、一歩を踏み出した人々の姿も見えてきました。

人口減少は、今後、日本全国でさらに深刻化するとみられています。

被災地で見えた兆しは、これからの時代をどう生きていくのかを考えるうえでも重要なヒントになると感じました。

復興の地図から地方再生のヒントを探す「NHKスペシャル 震災12年 復興の地図 ~“希望の芽”を探して~」は、3月12日午後9時から詳しくお伝えします。

「NHKスペシャル 震災12年 復興の地図 ~“希望の芽”を探して~」

「復興の地図」取材班

仙台局 杉本織江 倍井智史 栗岡希

盛岡局 橋野朝奈

福島局 高野茜 小林竜夫

報道番組センター 岡本直史

ネットワーク報道部 齋藤恵二郎

ネットワーク報道部 富田千尋

仙台局 杉本織江 倍井智史 栗岡希

盛岡局 橋野朝奈

福島局 高野茜 小林竜夫

報道番組センター 岡本直史

ネットワーク報道部 齋藤恵二郎

ネットワーク報道部 富田千尋