第9レーン「攻めのバトン」の真実

東京オリンピック、無観客のなか静まりかえった国立競技場でそれは起きた。

金メダルを狙うと誓った陸上男子400メートルリレーでの、まさかのバトンミス。

考えうるシナリオの中では最悪の結末だった。

歓喜の銀メダルから5年。

9秒台のスプリンターを3人擁した“最強”チームは、わずか10秒で大会を終えた。

あのとき何が起きていたのか、4人が初めて口を開いた。

国立競技場の第9レーン「攻めのバトン」の真実だ。

(スポーツニュース部記者 佐藤滋・小林達記)

金メダルを狙うと誓った陸上男子400メートルリレーでの、まさかのバトンミス。

考えうるシナリオの中では最悪の結末だった。

歓喜の銀メダルから5年。

9秒台のスプリンターを3人擁した“最強”チームは、わずか10秒で大会を終えた。

あのとき何が起きていたのか、4人が初めて口を開いた。

国立競技場の第9レーン「攻めのバトン」の真実だ。

(スポーツニュース部記者 佐藤滋・小林達記)

観客のいないスタジアムで

その悲劇の瞬間、血の気が引いた。

観客がいないスタジアムなのに悲鳴が響き渡ったように感じた。

直後の取材で4人は「攻めのバトンの結果」と繰り返した。

決勝に進んだ8チームの中で予選のタイムが最も遅かった日本。

逆転金メダルへの秘策は、得意とするバトンパスで極限まで減速を抑えること、すなわち「攻めのバトン」だった。

そこで起きた痛恨のミス。

限られた取材時間の中で、その本質的な原因までたどりつくことはできなかった。

何より本人たちが冷静に語れる状況でもなかったからだ。

どうしても知りたかった。

なぜ起きたのか、そして、この悲劇から何か得たものがあったのか、を。

観客がいないスタジアムなのに悲鳴が響き渡ったように感じた。

直後の取材で4人は「攻めのバトンの結果」と繰り返した。

決勝に進んだ8チームの中で予選のタイムが最も遅かった日本。

逆転金メダルへの秘策は、得意とするバトンパスで極限まで減速を抑えること、すなわち「攻めのバトン」だった。

そこで起きた痛恨のミス。

限られた取材時間の中で、その本質的な原因までたどりつくことはできなかった。

何より本人たちが冷静に語れる状況でもなかったからだ。

どうしても知りたかった。

なぜ起きたのか、そして、この悲劇から何か得たものがあったのか、を。

2走・山縣亮太の証言 9月27日 横浜

まず向かったのはバトンを受け取れなかった2走、山縣亮太のもとだった。

男子100メートルの日本記録保持者で最年長の29歳。

地元開催のオリンピックで日本選手団主将という大役も務めた。

思い出したくもないであろう、あの瞬間の質問をすると告げたが快く取材に応じてくれた。

男子100メートルの日本記録保持者で最年長の29歳。

地元開催のオリンピックで日本選手団主将という大役も務めた。

思い出したくもないであろう、あの瞬間の質問をすると告げたが快く取材に応じてくれた。

山縣亮太選手

「僕自身、何かを隠すようなことはなく、すべてを受け入れるしかないと思っているので大丈夫です」

「僕自身、何かを隠すようなことはなく、すべてを受け入れるしかないと思っているので大丈夫です」

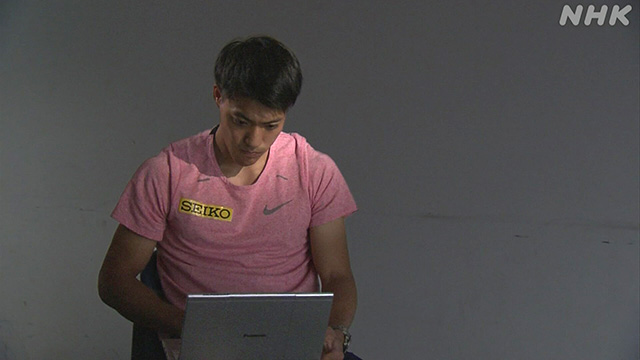

そうしたことばから始まった取材で山縣の表情が一変したのは、映像を見てもらったときだった。

実はレース後、1回も映像を見返していなかったという。

練習では1本走り終えるとすぐに映像を見返して走りの改善に結びつけるのが山縣のスタイル。

らしくないと思った。

「ろくな映像が映っていないから」と笑みを浮かべて話したが、ノートパソコンに入った映像を見始めると明らかに顔つきが変わった。

実はレース後、1回も映像を見返していなかったという。

練習では1本走り終えるとすぐに映像を見返して走りの改善に結びつけるのが山縣のスタイル。

らしくないと思った。

「ろくな映像が映っていないから」と笑みを浮かべて話したが、ノートパソコンに入った映像を見始めると明らかに顔つきが変わった。

さまざまな撮影位置から映した「その瞬間」と「その直後」を編集した映像を、山縣は時に下唇を噛みながら厳しい表情で見続けた。

2分ほどだったか、まだ映像は流れていたが、山縣は「ありがとうございます。分かりました」とパソコンを閉じた。

2分ほどだったか、まだ映像は流れていたが、山縣は「ありがとうございます。分かりました」とパソコンを閉じた。

「多田くん、速かったですね」

第一声はシンプルだった。

疑う余地なく、この日の1走、多田修平は本当に速かった。

それがミスの一因になることは後に触れるが、皮肉としか言いようがない。

ミスの原因を「何かひとつに特定するのは難しい」と話した山縣。

それでも自分が考えるいくつかの要因を挙げてくれた。

カギは「想定の甘さ」という言葉だった。

4人は「金メダルか、失格か」、それくらいの気持ちでレースに臨んでいた。

バトンを受ける山縣ができることは、多田を信じて思い切りスタートを切ること。

ふだんはしている「力加減の調整」など、考える余地はなかった。

疑う余地なく、この日の1走、多田修平は本当に速かった。

それがミスの一因になることは後に触れるが、皮肉としか言いようがない。

ミスの原因を「何かひとつに特定するのは難しい」と話した山縣。

それでも自分が考えるいくつかの要因を挙げてくれた。

カギは「想定の甘さ」という言葉だった。

4人は「金メダルか、失格か」、それくらいの気持ちでレースに臨んでいた。

バトンを受ける山縣ができることは、多田を信じて思い切りスタートを切ること。

ふだんはしている「力加減の調整」など、考える余地はなかった。

山縣亮太選手

「今回は勝負に出たところがあったんです。ただ、いろいろな状況を考えたうえでの想定が甘かったかなということは感じますね」

「今回は勝負に出たところがあったんです。ただ、いろいろな状況を考えたうえでの想定が甘かったかなということは感じますね」

「想定の甘さ」とは何なのか。

山縣は、日本が大外の9レーンを走り、その1つ内側の8レーンが金メダルのイタリアだったことを念頭に、その一端を明かした。

山縣は、日本が大外の9レーンを走り、その1つ内側の8レーンが金メダルのイタリアだったことを念頭に、その一端を明かした。

「(レーンの)内側にどのチームの、どの選手が入っているのか。また、構えている時に、どういう事態が想定されるのか。それを踏まえて、出るスピードを“思い切り”ではなく“少し抑える”べきなのか。そういういろいろなことを考えなければいけなかったんです」

具体的にはどういうことなのか。

「1走が9レーンを走るときは、隣の8レーンで(バトンを待つ)2走の選手を追い越して走ります。その時、その2走の選手が(自分が走るレーンに)飛び出してくるような“圧迫感”があるんです。自分はこれまで何回か代表で1走を走っているので、そのあたりの経験を多田くんに伝えられたはず。そこが少し甘かったと思っています」

初めて聞く見解だった。

では。

「8レーンの選手が多田選手の走りに影響したのか?」さらに質問を重ねたのに対して、山縣は短く答えた。

「8レーンの選手が多田選手の走りに影響したのか?」さらに質問を重ねたのに対して、山縣は短く答えた。

「それはちょっと本人に聞いてほしいですね」

1走・多田修平の証言 9月30日 都内

山縣の言葉を受けて、次に多田修平を訪ねた。

左隣のレーンのイタリアの選手の存在が自身の走りに影響を及ぼしたのか、ストレートに聞くためだ。

記者(小林)は多田の地元、大阪に勤務していた時から5年間取材を続けてきた。

レースから2か月近くたったが「あのレース」について答えるのは初めてだという多田。

何度もやりとりを重ねてきた記者でさえ、この日は独特の緊張感を感じていた。

左隣のレーンのイタリアの選手の存在が自身の走りに影響を及ぼしたのか、ストレートに聞くためだ。

記者(小林)は多田の地元、大阪に勤務していた時から5年間取材を続けてきた。

レースから2か月近くたったが「あのレース」について答えるのは初めてだという多田。

何度もやりとりを重ねてきた記者でさえ、この日は独特の緊張感を感じていた。

多田修平選手

「一番大きな舞台でバトンミスをしてしまって、すごい悔しかったですし、落ち込みました。金メダルを狙えたポジションだったので、切り替えるのには時間がかかりました」

「一番大きな舞台でバトンミスをしてしまって、すごい悔しかったですし、落ち込みました。金メダルを狙えたポジションだったので、切り替えるのには時間がかかりました」

「次の目標に向けて気持ちは切り替えている」と話してはいたが、その表情からはまだ悔しさがにじみ出ていた。

多田に当時の状況を聞くと、実はレース直後から私たちがいる取材エリアまでの記憶がほとんどないという。

その間、5分から6分ほど。

責任の重さから「恐怖で二度と走れないかもしれない」とまで感じていたという。

多田はバトンが渡らなかった原因について語った。

多田に当時の状況を聞くと、実はレース直後から私たちがいる取材エリアまでの記憶がほとんどないという。

その間、5分から6分ほど。

責任の重さから「恐怖で二度と走れないかもしれない」とまで感じていたという。

多田はバトンが渡らなかった原因について語った。

多田修平選手

「イタリアの選手と山縣さんがかぶって、一瞬山縣さんの姿が見えなくなったんです。山縣さんがまた現れたときには、これまでの練習では味わったことのないほど遠くにいて、焦って走りがかたくなってしまったというのがひとつの原因だと思います」

「イタリアの選手と山縣さんがかぶって、一瞬山縣さんの姿が見えなくなったんです。山縣さんがまた現れたときには、これまでの練習では味わったことのないほど遠くにいて、焦って走りがかたくなってしまったというのがひとつの原因だと思います」

多田によると、スピードに乗ってカーブを抜ける際、隣のレーンでバトンを待つ選手が目に入り山縣の姿が一瞬視界から消えたという。

その後「無意識に避けて外回りした」あと、再び内側に戻ったことで、わずかに減速したと振り返った。

バトンを受け取る山縣は「攻めのバトン」を実現するため、多田が到達して走り出す位置を予選よりも20センチ遠くに設定していた。

なおかつ「力の加減なく、思い切り」スタートを切っていた。

その後「無意識に避けて外回りした」あと、再び内側に戻ったことで、わずかに減速したと振り返った。

バトンを受け取る山縣は「攻めのバトン」を実現するため、多田が到達して走り出す位置を予選よりも20センチ遠くに設定していた。

なおかつ「力の加減なく、思い切り」スタートを切っていた。

直前の合宿では100パーセント受け渡しできていたバトンが、本番ではつながらなかった。

そこには、この日の多田がいつにも増して速かった、という皮肉な要因もあった。

多田自身、それが「蛇行」によるバトンミスにつながったと明かした。

そこには、この日の多田がいつにも増して速かった、という皮肉な要因もあった。

多田自身、それが「蛇行」によるバトンミスにつながったと明かした。

「たぶん、(隣のイタリアを)かなりリードできていたが故に、(イタリアの)2走の選手がまだ走り出していなかった。だから(山縣と)重なっちゃったのかなと思います」

アンカー・小池祐貴の証言 10月1日 都内

バトンを受け取れなかった山縣、渡せなかった多田。

当事者2人の証言からこれまで明らかにされなかった状況が見えてきた。

では、走ることさえできなかった2人は、何を見て、何を思っていたのか。

アンカーの小池祐貴は、あの日の記憶を興奮気味に語った。

当事者2人の証言からこれまで明らかにされなかった状況が見えてきた。

では、走ることさえできなかった2人は、何を見て、何を思っていたのか。

アンカーの小池祐貴は、あの日の記憶を興奮気味に語った。

小池祐貴選手

「多田がパーンと出た瞬間に『おお、すごい!これはきたきた!』と思って見ていました。絶対そのままの順位で来るっていうイメージで待っていました」

「多田がパーンと出た瞬間に『おお、すごい!これはきたきた!』と思って見ていました。絶対そのままの順位で来るっていうイメージで待っていました」

その思いとは裏腹に、バトンがみずからの手に渡ることはなかった。

ほかのチームのアンカーがフィニッシュに向けてひた走る中、1人ぽつんと立ち尽くした。

思っていたのはバトンを渡せなかった多田のことだった。

ほかのチームのアンカーがフィニッシュに向けてひた走る中、1人ぽつんと立ち尽くした。

思っていたのはバトンを渡せなかった多田のことだった。

「世界リレーで僕、バトンを渡せてないんですよね。だから多田、大丈夫かなって」

おととしの世界リレー大会。メンバーは今回と同じ4人だが、3走を小池、アンカーを桐生が務めた。

その予選で小池から桐生にバトンが渡らないミスが起きた。

この時の経験から多田の気持ちは痛いほどわかった。

その予選で小池から桐生にバトンが渡らないミスが起きた。

この時の経験から多田の気持ちは痛いほどわかった。

小池祐貴選手

「バトンを持っている側に責任があるとみんなは見て思うし、実際にそう言われるんですよ。失敗した時の心境って『えげつないよな』っていうのがわかるので、多田、大丈夫かなとすごい気になりましたね」

「バトンを持っている側に責任があるとみんなは見て思うし、実際にそう言われるんですよ。失敗した時の心境って『えげつないよな』っていうのがわかるので、多田、大丈夫かなとすごい気になりましたね」

歩くのもやっとだった多田の体に、小池はそっと手を当てて支え続けた。

決して結果について触れることなく、声をかけた。

決して結果について触れることなく、声をかけた。

「すげーいい走りをしていたよ。速かったよ」

「金」だけを狙うため。

「攻めのバトン」に間違いはなかったという自負と誇りが根底にあった。

「攻めのバトン」に間違いはなかったという自負と誇りが根底にあった。

3走・桐生祥秀の証言 10月7日 埼玉

最後に訪ねたのは桐生祥秀。

このレースにかける思いが最も大きかったと言える選手だ。

4人の中では唯一、100メートルの代表入りを逃していたからだ。

桐生にも動画を見てもらった。新たな発見があったという。

このレースにかける思いが最も大きかったと言える選手だ。

4人の中では唯一、100メートルの代表入りを逃していたからだ。

桐生にも動画を見てもらった。新たな発見があったという。

桐生祥秀選手

「1走から2走の間でバトンが“かすっている”というか、1回取り逃しているのは初めて見ましたね。完全に渡らないほど遠いと思っていたんですけど、あそこまでいってたんだなと」

「1走から2走の間でバトンが“かすっている”というか、1回取り逃しているのは初めて見ましたね。完全に渡らないほど遠いと思っていたんですけど、あそこまでいってたんだなと」

映像をよく見返すと、確かに多田のバトンは山縣の手に触れている。

バトンの受け渡し区間を越えるか、越えないか、ギリギリのラインだった。

当日、桐生はこの状況をわかる位置にはいなかった。

2人のバトンパスは、3走の桐生から見るとほぼ直線上にあるからだ。

バトンの受け渡し区間を越えるか、越えないか、ギリギリのラインだった。

当日、桐生はこの状況をわかる位置にはいなかった。

2人のバトンパスは、3走の桐生から見るとほぼ直線上にあるからだ。

桐生祥秀選手

「(バトンを受け取るまで)『ああ引っ張ってるな』ぐらいはわかって。そのあと『あれ?』と思ったら山縣さんがバトンを持っていなかった」

「(バトンを受け取るまで)『ああ引っ張ってるな』ぐらいはわかって。そのあと『あれ?』と思ったら山縣さんがバトンを持っていなかった」

レース後、真っ先に2人のもとに駆け寄った。

そして2人の肩をたたいて背中を押した。

一番、このレースを走りたかったはずの桐生。決勝を走り出すことさえできなかったことをどう思っているのか。

そして2人の肩をたたいて背中を押した。

一番、このレースを走りたかったはずの桐生。決勝を走り出すことさえできなかったことをどう思っているのか。

桐生祥秀選手

「もちろん走りたかったというのはありますよ。決勝で走っていたら、あのままバトンがつながっていたら、結果的にはどうなっていたんだろうとか、思い返すこともあります。個人では100メートルに出られなかったので、自分の走りがどこまで世界で通用するか、勝負したかったというのはありますね。悔しかったですけど、この悔しさがあったからこそと思って、次に行くしかないと思っています」

「もちろん走りたかったというのはありますよ。決勝で走っていたら、あのままバトンがつながっていたら、結果的にはどうなっていたんだろうとか、思い返すこともあります。個人では100メートルに出られなかったので、自分の走りがどこまで世界で通用するか、勝負したかったというのはありますね。悔しかったですけど、この悔しさがあったからこそと思って、次に行くしかないと思っています」

あのとき響いた 拍手の意味

あのとき何が起き、何を思っていたのか。率直な胸の内を語ってくれた4人。

記者(佐藤)にとって忘れられない光景がある。

それは取材エリアでのインタビューの時だった。

4人は、失意、落胆、涙…それぞれの思いと表情が入り交じりながら、なんとかカメラの向こうにいる人たちにことばを紡いだ。

5分あまりのインタビューを終えた直後。

「パチ」、「パチ」、「パチ」。

誰かが始めたその拍手は、観客のいないスタジアムにいた関係者、ボランティア、そして私たちメディアへと広がっていった。

周囲に響き渡るほどになった拍手。

それは舞台を見た満員の観客から起こったスタンディングオベーションのようだった。

取材エリアを去る4人。

いまだふらふらと歩く多田。

必死に顔を上げる山縣。

桐生は、拍手をする私たちに対し「おじぎ」をした。

小池は、涙を流し続けた。

記者(佐藤)にとって忘れられない光景がある。

それは取材エリアでのインタビューの時だった。

4人は、失意、落胆、涙…それぞれの思いと表情が入り交じりながら、なんとかカメラの向こうにいる人たちにことばを紡いだ。

5分あまりのインタビューを終えた直後。

「パチ」、「パチ」、「パチ」。

誰かが始めたその拍手は、観客のいないスタジアムにいた関係者、ボランティア、そして私たちメディアへと広がっていった。

周囲に響き渡るほどになった拍手。

それは舞台を見た満員の観客から起こったスタンディングオベーションのようだった。

取材エリアを去る4人。

いまだふらふらと歩く多田。

必死に顔を上げる山縣。

桐生は、拍手をする私たちに対し「おじぎ」をした。

小池は、涙を流し続けた。

拍手はその4人の姿が見えなくなるまで、1分あまり、スタジアムに響き続けた。

1人1人、拍手の意味は違うかもしれない。

ただ、大会前から取材を続けてきた私たちの思いはひとつだ。

1人1人、拍手の意味は違うかもしれない。

ただ、大会前から取材を続けてきた私たちの思いはひとつだ。

「真摯(しんし)に攻めた、あなたたちを誇りに思う」

山縣にこのシーンについて聞いてみると、はっきり覚えていた。

「もう、何かこう…ありがたかったです」

感慨深い様子で語ると、さらに、ことばを重ねた。

「本当にひとことで言えば、僕らはあれで救われたところもあります。僕らはやっぱり結果を出すしかないと思いながら競技をしているじゃないですか。でも思うようにいかない時ってこれまで何度もあるけど、その姿勢を見てくれ、とはなかなか言えないんです」

なおも続けた。

「でも、今回そこを見てくださった方がいて拍手を送ってくださった。それは自分たちの心の支えになるんです。だからまた前を向いて競技ができるんです。あの拍手はそういうものだと感じました」

悲劇は、名シーンの序章に

実は決勝の夜、といってもとっくに日付が変わったあとに、4人は選手村でひざを突き合わせていた。

自然と集まった多田以外の3人。

そこに桐生が多田を呼びに行ったという。

この時のことを桐生はこう振り返る。

自然と集まった多田以外の3人。

そこに桐生が多田を呼びに行ったという。

この時のことを桐生はこう振り返る。

「こういう時に1人でいても、プラスのことは思い浮かばない。1人でいるより、みんなで次に向かってどうやっていくのか、しゃべった方がいいと思ったんです」

最初は雑談だった。

しかし、徐々に会話の中心が陸上に移っていった。

しかし、徐々に会話の中心が陸上に移っていった。

「今の自分たちには、何が足りなかったのか」

「9秒台をコンスタントに出していくためには、どうしていけばいいか」

「根本的に、フィジカル(体力)強化が足りないのではないか」

「9秒台をコンスタントに出していくためには、どうしていけばいいか」

「根本的に、フィジカル(体力)強化が足りないのではないか」

それぞれ、ふだん思っていた問題意識や疑問、経験など、包み隠さず語り合った。

気づけば午前4時を過ぎていた。

リーダーの山縣が、こう語りかけた。

気づけば午前4時を過ぎていた。

リーダーの山縣が、こう語りかけた。

「やっぱり日本は4継(=400メートルリレー)で金メダルとらなきゃだめだよな」

来年、再来年には2年連続で世界選手権が、そのよくとしにはもうパリオリンピックが控えている。

「今回の結果があったから、世界一になれたと言えるようにやっていこう」

山縣のことばに、3人が深くうなずいた。

そしてつないだ言葉が多田を救った。

そしてつないだ言葉が多田を救った。

「もう一度、この4人で走りたい」

多田も、この時のことを話してくれた。

「自分は普通だったら責められてもおかしくない立場なのに、そう言ってくださって本当にうれしかったですね。心が折れかけていたんですけど、そのことばで本当に勇気をもらいました」

4人の心でバトンがつながった瞬間だった。

桐生は独特の表現で、これまでを振り返り、これからを語った。

桐生は独特の表現で、これまでを振り返り、これからを語った。

「いろいろな物語って、いいことばかりじゃないですよね。いいことばかりの映画ってつまらないですし、飽きちゃうんです。浮き沈みがあるからこそいいと思うんです。これからそういう物語を作っていきたいですね」

私たちが「悲劇」と呼ぶシーンは、やがて訪れる名シーンの序章に過ぎないのかもしれない。

桐生のことばを聞いてそんな思いがよぎった。

桐生のことばを聞いてそんな思いがよぎった。

スポーツニュース部記者

佐藤 滋

2003年入局

札幌局・山形局などを経て現所属

オリンピックはソチ、リオデジャネイロ、ピョンチャン、東京と取材

東京大会では陸上とウエイトリフティングを担当

佐藤 滋

2003年入局

札幌局・山形局などを経て現所属

オリンピックはソチ、リオデジャネイロ、ピョンチャン、東京と取材

東京大会では陸上とウエイトリフティングを担当

スポーツニュース部記者

小林 達記

2014年入局

神戸局 大阪局を経て現所属

東京オリンピックでは陸上、アーチェリーなどを担当

多田選手の取材は大阪局時代から

小林 達記

2014年入局

神戸局 大阪局を経て現所属

東京オリンピックでは陸上、アーチェリーなどを担当

多田選手の取材は大阪局時代から